مـــــــدلول منازعات الصفقة العمومية:

مــــــــــدلول المنازعة:

إن: "اصطلاح المنازعات الإدارية في معناها الواسع، يعني مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بعملية حل المنازعات وتنظيم وتطبيق عملية التقاضي في الخصومات القضائية الإدارية."،[1] وهنا نلاحظ رغم عمومية هذا التعريف غير أنه يحصر اصطلاح المنازعات في المادة الإدارية على المنازعات التي تثار أمام القضاء الإداري وهو بذلك يستثني باقي المنازعات الأخرى التي لا تثار أمام القضاء.

أما منازعات الصفقة العمومية فهي:" المنازعات التي تتعلق بالمساس بالمبادئ التي تحكم إبرام الصفقات العمومية والمتمثلة في مبدأ المساواة، مبدأ المنافسة وحرية الوصول إلى الطلب العمومي، ومبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية."، كما يمكن تعريفها بأنها :" المنازعات في مجال الصفقات العمومية تلك التي تنشأ بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بخصوص تفسير أو تنفيذ بنود الصفقة، وهي بذلك لا تشمل المنازعات التي تكون النيابة العامة طرفا فيها والمتمثلة في قضايا الفساد في الصفقات العمومية."[2]

من خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف منازعات الصفقة العمومية بأنها: " تلك المنازعات التي تنشأ بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها في أي مرحلة من مراحل الصفقة العمومية حول المساس بمبادئ الصفقة أو إجراءات وطرق إبرامها أو تنفيذها أو بسبب تفسير بنودها أو إنهائها بإستثناء المنازعات المتعلقة بقضايا الفساد في الصفقات العمومية"؛ وعليه فإن مجال منازعات الصفقة العمومية يشمل:

المنازعات المتعلقة بالإخلال بمبادئ الصفقة العمومية:

تقوم الصفقات العمومية على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية وشفافية الإجراءات والمساواة بين المتعاقدين، ويشكل الإخلال أو المساس بها أو انتهاكها من قبل الإدارة الراغبة في التعاقد عمدا أو عن غير قصد سببا كافيا لإثارة النزاع بينها وبين المتعامل أو المتعاملون الاقتصاديون ومجالا للطعن أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة.

المنازعات المتعلقة بالإخلال بإجراءات أو طرق إبرام الصفقة العمومية:

تثور هذه المنازعات في مرحلة الإبرام نتيجة الإخلال بإجراءات أو طرق إبرام الصفقة العمومية؛ فبخلاف عقود القانون الخاص التي يحكمها مبدأ سلطان الإرادة وحرية وبساطة إجراءات التعاقد، تعتبر الشكلية القاعدة العامة التي تحكم كل العقود الإدارية، وقد حدد المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في الطرق والإجراءات الشكلية الملزمة الواجب إتباعها والتقيد بها في الصفقات العمومية من طرف المصلحة المتعاقدة والراغبين في التعاقد معها.

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الصفقة العمومية:

تثور هذه المنازعات في مرحلة التنفيذ قبل الشروع في عملية التنفيذ، أثناء التنفيذ، أو عند التسليم نتيجة إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته أو إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها أو تعسفها في استعمال سلطاتها، كما قد تنشأ لأسباب خارجة عن إرادة الطرفين (القوة القاهرة، الظروف الطارئة...)،[3] ومن بين صور هذه المنازعات نذكر التالي:

- المنازعات التقنية: المتعلقة بتفسير البنود التقنية أو بنوعية الخدمات أو المتعلقة بتفسير مخططات الانجاز أو بالأشغال التكميلية...

-لمنازعات المالية: المتعلقة بمراجعة وتحيين الأسعار أو بالتأخر في تسديد المستحقات المالية أو بالفوائد التأخيرية أو بالتعويض عن الضرر ...[4]

المنازعات المتعلقة بنهاية الصفقة العمومية:

تنتهي الصفقات العمومية نهاية طبيعية بتنفيذها أو إستحالة تنفيذها، أو نهاية مبسترة (غير طبيعية) بفسخها وديا باتفاق أطرافها أو عن طريق القضاء – الفسخ القضائي- أو عن طريق الفسخ الانفرادي الجزائي لها أو فسخها انفراديا من قبل المصلحة المتعاقدة لدواعي المصلحة العامة، وكثيرا من يؤدي أسلوب الفسخ الانفرادي للصفقة العمومية إلى حدوث نزاع بين المتعامل المتعاقد الذي يرفض هذا الإجراء ويرى أنه تعسفي في حقه وبين المصلحة المتعاقدة التي تتمسك بصحة ومشروعية إجرائها وهو ما يشكل نزاعا بينهما حول نهاية الصفقة العمومية.

مدلول الصفقة العمومية:

تعريف الصفقة العمومية:

عرف المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الصفقة العمومية في المادة الثانية منه بأنها:"عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين إقتصاديين لتلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات"؛[5]وتبنت النصوص القانونية السابقة لهذا المرسوم التعريف نفسه الذي يعاب عليه عموميته وقصوره في تحديد الطبيعة القانونية للصفقة العمومية وخصائصها.

هذا ما دفع فقه القانون الإداري في الجزائر إلى وضع تعريف معياري يحدد أربعة خصائص للصفقة العمومية وهي:

المعيار العضوي (المصلحة المتعاقدة = شخص معنوي عام):

يقتضي المعيار العضوي ضرورة أن يكون أحد أطراف العقد أو الصفقة على الأقل شخص معنوي عام ليكون العقد عقدا إداري،[6] ويمثل هذا المعيار في المنظومة القانونية الجزائرية المعيار الكلاسيكي،[7] الذي أخذ به المشرع الجزائري في الصفقات العمومية بموجب المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 التي حددت أطراف الصفقة العمومية (بالدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري)، لكن بالرجوع للمادتين 07 و09 من نفس المرسوم على التوالي نجدها تستثني العقود المبرمة فيما بين الأشخاص المعنوية العامة وعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية من الخضوع لأحكام هذا المرسوم.[8]

المعيار الشكلي:

يظهر المعيار الشكلي في العقود الإدارية ومن بينها الصفقة العمومية في شكلية وإجراءات الإبرام التي تعتبر قاعدة عامة والتراضي استثناءً بخلاف عقود القانون الخاص هذا من جهة، ومن جهة تعتبر الكتابة في الصفقات العمومية مظهرا شكليا اشترطه المشرع في المادة 02 من المرسوم الرئاسي 15-247 سابق الذكر؛[9] وإن كان الأصل أنه لا يشترط في العقد الإداري أن يكون مكتوبا إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، لكن غالبا ما تتضمن خطوات التعاقد وثائق مكتوبة حتى ولو لم يفرغ العقد في وثيقة مكتوبة، لإثبات الرابطة التعاقدية التي تجمع الإدارة المتعاقدة مع المتعاقد معها.[10]

المعيار الموضوعي:

يهتم المعيار الموضوعي بخلاف المعيار العضوي بموضوع أو مضمون العمل القانوني بغض النظر عن الجهة الصادر عنها، وطبقا له فإن العقد الإداري هو العقد الذي يكون موضوعه ذو صبغة وطبيعة إدارية ويخضع لأحكام القانون العام، [11] ومن خلال هذا المعيار فإن محل الصفقة العمومية يتمثل فالعمليات الأربع التالية على سبيل الحصر وهي:( الأشغال، اللوازم، الدراسات، الخدمات) وفقا لأحكام المادة 29 من المرسوم أعلاه، وبالتالي فإن العقود التي يخرج محلها عن هذه العمليات الأربعة لا تعتبر صفقات وإن كانت عقودا إدارية، ومن جانب ثاني نجد أن الصفقات الممولة جزئيا أو كليا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية التي تبرمها المؤسسات العمومية التجارية تعتبر صفقات عمومية وفقا للبند الأخير من المادة 06 سابقة الذكر،[12] الذي كرس معيار التمويل وهو معيار موضوعي.

بناءً عليه فإن صور أو أنواع الصفقات العمومية تكون كالتالي:

- صفقة أشغال عمومية:

نصت الفقرتين 03 و04 من المادة 29 المرسوم الرئاسي 15-247 على التالي "تهدف الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع.وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء او الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية.

تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها...."

- صفقة لوازم (توريدات):

نصت الفقرة 06 من المادة 29 المرسوم الرئاسي 15-247 على التالي: " تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو بدون خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة،لعتاد أو مواد بناء، مهما كان شكلها، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد. وإذا أرفق الإيجار بتقديم خدمة في الصفقة العمومية تكون صفقة خدمة. ".

- صفقة دراسات:

نصت المادة 29 المرسوم الرئاسي 15-247 على أن صفقة الدراسات:" تهدف إلى انجاز خدمات فكرية. تشمل الصفقة العمومية للدراسات....مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على انجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع..."

- صفقة خدمات:

نصت الفقرة الأخيرة من المادة 29 المرسوم الرئاسي 15-247 على أن صفقة الخدمات:" تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى انجاز تقديم خدمات. وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات."

المعيار المالي:

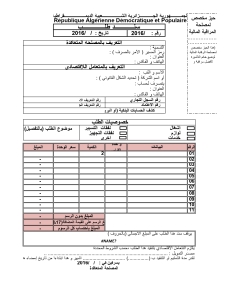

موضوع الصفقة

سند طلب ( المادة 21 ق ص ع) (أنظر النموذج أدناه)

استشارة ( المادة 13 ق ص ع)

صفقة عمومية

أشغال/ لوازم

أقل من 1 مليون دينار جزائري

من 1 مليون دينار إلى 12 مليون دينار جزائري

أكثر من 12 مليون دينار جزائري

خدمات/ دراسات

أقل من 500 ألف دينار جزائري

500 ألف إلى 6 مليون دينار جزائري

أكثر من 06 مليون دينار جزائري

2 . مبادئ الصفقة العمومية:

نصت المادة الخامسة من المرسوم 15-247 سابق الذكر على: "لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ......"[13].

- مبدأ احترام قواعد الاختصاص بالتعاقد:

يحدد القانون الجهات الإدارية المختصة نوعيا بإبرام العقد الإداري والأشخاص المؤهلون قانونا للتعاقد باسم ولحساب الإدارة المتعاقدة ومجالات التعاقد،[14] وحدود الاختصاص المكاني لسريان الاختصاص النوعي والشخصي، وعليه لا يجوز لجهات الإدارة أن تعتدي على اختصاصات بعضها البعض في التعاقد، ولا يجوز للرئيس أن يعتدي على اختصاصات المرؤوسين بالتعاقد أو العكس، إلا إذا وجد نص قانوني يجيز ذلك كما هو الحال في الحلول أو التفويض.[15]

- مبدأ حرية المنافسة:

إن هذا المبدأ يعني: (فسح المجال إلى جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة الراغبون في المشاركة في إبرام الصفقة العمومية)،[16]مما يعني أن المصلحة المتعاقدة كقاعدة عامة لا تملك سلطة تقديرية في حصر إبرام الصفقة العمومية على متعامل أو متعاملون اقتصاديون دون وجه حق بوضع شروط تمييزية أو معايير تفضيلية تصب في مصلحتهم، أو إقصاء أو منع أو عرقلة من يرغب في المشاركة في الصفقة العمومية بوسائل وشروط إقصائية مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

- مبدأ العلانية:

يقصد بالعلانية : (علم كافة الأشخاص برغبة الإدارة العمومية بالتعاقد مهما كان نوع العقد الإداري، فلا يجوز كقاعدة عامة سرية إبرام العقود الإدارية في أجواء مشوبة بالشك والريبة، فالعلانية هي دليل الشفافية والنزاهة)، ويتحقق هذا المبدأ عمليا وميدانيا عن طريق الدعوة للتعاقد بواسطة الإعلان في مختلف الوسائل الإعلامية.[17]

- مبدأ المساواة بين المتنافسين:

إن مضمون هذا المبدأ يعني (منح فرصة متساوية لكل الراغبين في التعاقد مع المصلحة المتعاقدة دون تمييز بينهم بفرض شروط أو إعفاءات تمييزية لصالح فئة دون البقية، حيث يجب أن تكون هناك مساواة تامة بين من تماثلت مراكزهم القانونية، وعلى الجهات الإدارية الوقوف بشكل محايد أمام جميع المتنافسين)؛[18] وفي هذا السياق نصت المادة 54 من المرسوم الرئاسي 15-247 أعلاه على :" ...يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية...."؛[19] ولا يعتبر استثناءً على هذا المبدأ طلب العروض المحدود وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لان المصلحة المتعاقدة تختار من يشغلون نفس المركز القانوني؛ وهنا تجدر الإشارة أنه يمكن للقانون استثناء بعض الفئات لدواعي المصلحة العامة وهو ما نصت عليه على سبيل المثال المادة 75 من نفس المرسوم أعلاه.[20]