SIG / Cartographie géotechnique

Aperçu des sections

-

Faculté : Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Département : Sciences de la Terre

Public cible : 2 éme Année Master géologie d'ingénieur et géotechnique (semestre 3 )

Intitulé du cours : SIG et Cartographie géotechnique

Crédit : 02

Coefficient : 02

Volume horaire : 45H

Salle : 03

Enseignant : Dr. MEZIANI Brahim

Contact : brahim.meziani@univ-dbkm.dz

-

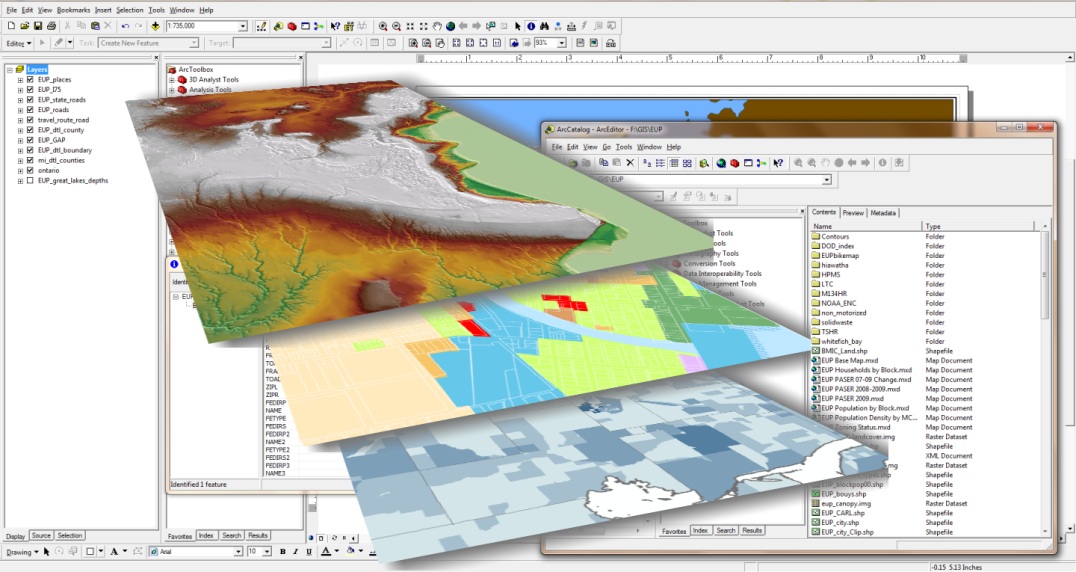

1 - Apprentissage et perfectionnement sur les logiciels couramment utilisés: QGIS, GRASS, ArcGIS, MapInfo

2 - Informatique et Internet : bases théoriques, initiation à internet et liens avec les SIG

3 - Bases de données : règles de base du mode relationnel, conception de bases de données, langage SQL, apprentissage de PostgreSQL et de PostGIS

4 - Techniques associées aux SIG : intégration de données issues de logiciels de DAO, SIG mobile et géolocalisation GPS

-

Ce cours intitulé « S.I.G et Cartographie géotechnique » est destiné aux étudiants du M2 géologie de l'ingénieur et géotechnique (G.I.G). Il comporte un ensemble des connaissances théoriques et pratiques qui permettent à l'étudiant de connaître, de comprendre et de savoir faire le système d'information géographique, ces composantes et ces fonctionnalités et leur intérêt dans la réalisation des cartes géotechnique. Dans ce contexte, je me suis basé et focalisé sur deux parties essentielles premièrement rappel et Généralités sur le S.I.G et deuxièmement l'utilisation pratique de logiciel Arc gis pour la cartographie géotechnique avec des exemples réels.

-

La géomatique et le système d’information géographique (SIG) regroupent des disciplines et des champs d’applications différents qui ont en commun la production, le traitement et la figuration de l’information géographique (IG). Géomatique et SIG se définissent et se différencient par rapport à leurs champs d’études, d’utilisations et d’applications : production de données et d’informations spatiales et géographiques, structuration et traitement de l’information, analyse et gestion des risques, modélisation des processus géographiques, identification des dynamiques et des structures territoriales. Les Sciences de l’information géographique rassemblent les disciplines ayant attrait aux méthodes et outils produisant, traitant et représentant spatialement et temporellement les données et informations géographiques : télédétections spatiales et aéroportées, photo-interprétation, SIG, simulation spatiale, cartographie.

Les SIGs constituent en géologie, pour l’essentiel, une des bases informationnelles de l’analyse des risques naturels par la nécessité de prendre en compte l’espace géographique, le territoire, de spatialiser et de géographier les aléas. Terme inventé dans les années 1960 par Bernard Dubuisson, la géomatique a pour objets la mesure, l’analyse, la modélisation et la représentation des structures, processus, dynamiques géographiques physiques et humains à la surface de la Terre.

Le contenu de chapitre 01

1. Concepts fondamentaux des systèmes d’informations géographiques

1.1 Rappel sur le système de projection

1.2 Définitions

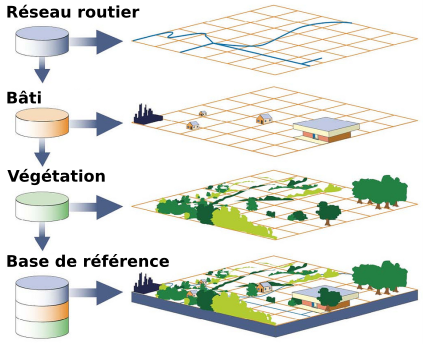

1.3 Structure d’un SIG

1.4 Fonctionnalités d’un SIG

1.5 Les données dans les SIG

1.5.1. Types de données dans un SIG

1.5.2. Modes de données dans les SIG

1.5.2.1 Mode vecteur

1.5.2.2 Mode raster

1.6 La relation entre les SIG et SGBD

1.7. Domaines d’application des SIG

1.8 Définition de l’information géographique

1.9 Caractéristique de l’information géographique

1.10.Traitement de l’information géographique

1.11.Modèle numérique de terrain

1.12.Les images numérique .format et objets

-

-

Les nombreuses informations accumulées lors des reconnaissances doivent être mises à la disposition de l’utilisateur (ingénieur, urbaniste, fonctionnaire, etc.) sous une forme synthétisée, aisément compréhensible et exploitable. L’origine de la cartographie est cependant diverse et leur qualité souvent inégale :

• Observation de surfaces présentées sous forme de cartes géologiques, dont la précision varie en fonction de l’échelle, de la qualité du fond topographique initial, des conditions d’affleurement.

• Grandeurs mesurées sur le terrain lors d’essais par procédés géophysiques

• Observations réalisées au sein même du massif grâce à des galeries, puits, tranchées, sondages mécaniques et Grandeurs mesurées au laboratoire sur les échantillons.

La collecte, la coordination, l’interprétation de ces données parfois assez disparates et, finalement, la présentation intelligible de l’ensemble ne sont pas toujours aisées. Cela constitue cependant une part très importante du travail du géotechnicien.

-

-

-