مناهج البحث الأدبي_المنهج التاريخي

Aperçu des sections

-

مفهوم المنهج

المنهج لغة: كلمة منهج: مصدر ميمي من الفعل نهج، وفي قواميس اللغة فهي تدور حول عدة معان منها: الوضوح والبيان، كما في حديث العباس -رضي الله عنه- حيث قال: «لم يمت ﷺ حتى ترككم على طريق ناهجة»، ناهجة؛ أي: بينة واضحة مستقيمة.

ونقول: طريق نهج؛ أي: بين واضح وأنهج الطريق؛ أي: وضح واستبان، ونهجت الطريق؛ أي: أبنته وأوضحته، فمن معاني هذه المادة أيضا الطريق الواضحة، يقول سبحانه وتعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ (المائدة: 48)، والمنهاج كالمنهج، ومن معاني هذه المادة كذلك، سلوك الطريق الواضحة ؛ أي: السير في الطريق الواضحة، جاء في (لسان العرب): نهجت الطريق؛ أي: سلكته فهذه المادة تدور حول الوضوح والبيان، أو الطريق الواضحة، أو سلوك الطريق الواضحة.

المنهج اصطلاحا: أخذت الكلمة مدلولا اصطلاحيا، عندما نشأ علم مناهج البحث، وأصبحت تطلق على مجموعة من القوانين والقواعد، التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته، حتى يصل إلى طريقة معلومة في موضوع من الموضوعات البحثية، هذه القواعد والقوانين التي اصطلح عليها علماء المناهج، يلتزم بها الباحث في موضوع ما، يود التعرف من خلاله على حقيقة علمية، سالكا أحد المناهج المعروفة.

أو هو عبارة عن الطريق، التي يسلكها الباحث في الأدب بهدف الكشف عن الحقيقة أو البرهنة عليها بطريقة واضحة وبدهية تجعل المتلقي يستوعب الخطاب، دون أن يضطر إلى تبنيه.ضرورة توظيف المنهج في البحث العلمي

فالبحث دائما تتبعه طريقة (منهج) تساعد في الوصول إلى الحقيقة، والملاحظ أن البحث يستلزم وجود مشكلة معينة تدفع الباحث إلى دراستها دراسة علمية منظمة يحاول من خلال هذه الدراسة اتباع المنهج العلمي لتفسيرها، والوصول إلى حقائق جديدة.

لا بد للبحث العلمي من منهج يسلكه الباحث، فهو بمثابة الأداة، التي يستخدمها؛ لتحصيل المعرفة، لا يوجد بحث دون منهج، لا بد لأي بحث علمي من منهج واضح، يسلكه صاحبه.

لأن الكشف عن الحقائق يحتاج إلى منهج محدد، وتحصيل المعرفة يحتاج إلى منهج محدد، والاستدلال يحتاج إلى منهج، والمناقشة والتحليل كذلك، كل هذه الوسائل تحتاج إلى منهج، فلابد للبحث العلمي من منهج واضح يسلكه الباحث، وبمقدار جودة الأداة، التي يستخدمها الباحث تكون دقة النتائج.

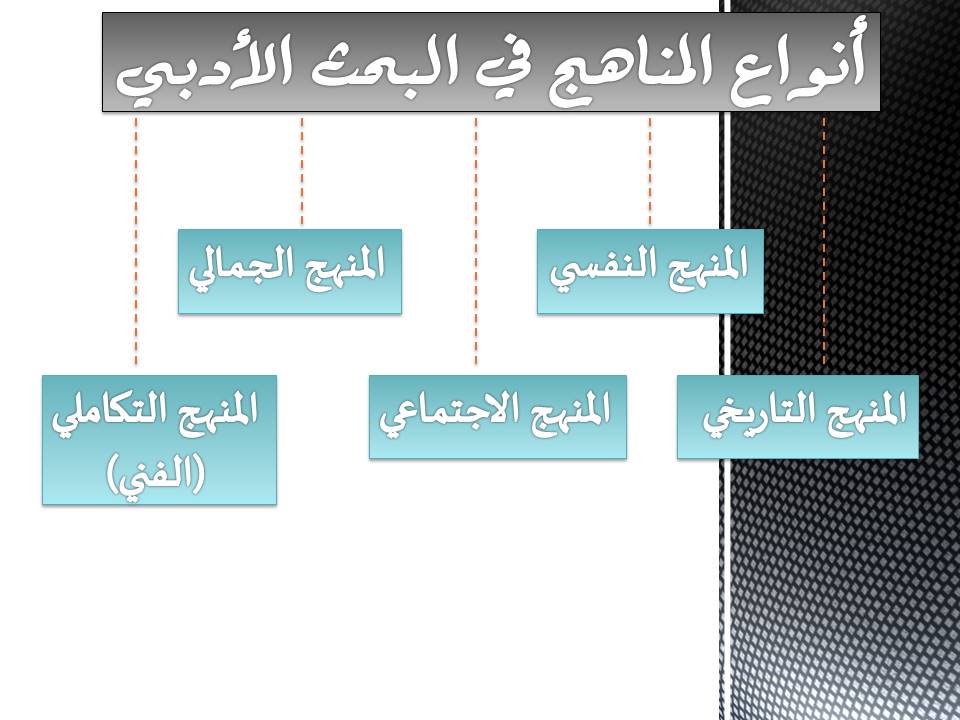

تعدد مناهج البحث الأدبي

مما سبق يظهر لنا تعدد المناهج في مجال البحث الأدبي، فهناك المنهج التاريخي، والمنهج النفسي، والمنهج الفني، والمنهج المتكامل، كلها تعبر عن وجهات نظر أصحابها، وتصوُّر تلك الحركة العلمية النشطة في ذلك الوقت، وهكذا يتضح لنا أن مناهج البحث الأدبي في العصر الحديث متشعبة تشعبا لا حد له.

وجدير بالذكر أنه لا يصح الاعتماد على منهج واحد، في مجال البحث الأدبي، بل لا بد من توظيف هذه المناهج كلها، حتى تكون النتائج دقيقة مثمرة؛ لأن الأدب نتاج بشري معقد، والعنصر البشري يؤثر ويتأثر بكل ما يحيط به، فمن اللازم أن يحيط الباحث في الأدب بكل هذه المؤثرات، بيئية كانت أم غير بيئية، كما أنه من الخير للأدب أن نأخذ بكل هذه المناهج، ونحاول الإفادة منها، ونحن نبحث في الأدب، فبذلك نربط الأدب بالحياة في تطورها

أنواع مناهج البحث الأدبي

مناهج البحث نوعان:

أولا. مناهج البحث العلمي: مناهج عامة، تطبق في كل مجالات العلم، حسب الحاجة، وبالقدر الذي يناسب كل علم، وثمة تصنيفات مختلفة لمناهج البحث العلمي:

1. تصنيف هويتني: الوصفي، التاريخي، التجريبي، الفلسفي، التنبئي، الاجتماعي، الإبداعي.

2. تصنيف ماركيز: الأنتربولوجي، الفلسفي، دراسة الحالة، التاريخي، المسح، التجريبي.

3. تصنيف جود وسكيتس: التاريخي، الوصفي، التجريبي، دراسة الحالة، دراسة النمو والتطور.

ثانيا. مناهج البحث الأدبي مناهج خاصة تختص بالدراسات الأدبية كالوصفي، التحليلي، الإحصائي، المقارن، التوثيقي، الاستقرائي، وتتعدد مناهج البحث الأدبي من حيث القدم والحداثة، فمنها ما يتعلق الأدب العربي القديم، ومنها ما استحدثته الدراسات الأدبية الحديثة والتي قد تأثرت بمناهج البحث الغربية.

مناهج أخرى: المنهج الوصفي، منهج الاستقراء، منهج الاستنباط، المنهج الاستدلالي، المنهج التجريبي، المنهج الإحصائي، المنهج المقارنمناهج البحث في الأدب العربي القديم

مناهج البحث الحديثة

منهج التوثيق، منهج التتبع والاستقصاء، المنهج التحليلي، المنهج التاريخي

المنهج الفني، المنهج النفسي، المنهج الاجتماعي، المنهج المتكامل

تنبيه: لابد من التفريق بين منهج البحث وأصول الاستدلال، فالمنهج طريقة الكشف عن الحقيقة ومناقشتها وتفسيرها وتحليلها، ويشمل المنهج التاريخي والفني والجمالي والوصفي... أما أصل الاستدلال (الآلية) فهي الوسيلة التي يتبعها الباحث أثناء البحث لجمع المادة وعرض الحقيقة وتتضمن: الاستقراء والاستنباط والتحليل والمقارنة، فكل من هذه الآليات أو الأصول يمكن توظيفها في أي منهج من المناهج السابقة.مناهج البحث في اللغة

مناهج البحث في الأدب

المعياري، الوصفي، التاريخي، المقارن البنيوي

التاريخي، الفني، الاجتماعي، النفسي، الجمالي،

-

مفهومه: المنهج التاريخي هو الذي يقوم بتقويم العمل الأدبي أو الأديب نفسه، والكشف عن جوانبهما المختلفة، على أساس ما بينهما من علائق وثيقة، تربطهما بالبيئة والعصر، والمجتمع، فالأدب في رأي أصحاب هذا المنهج وليد البيئة، وصدى لأحداث المجتمع، وتلك الأحداث هي الملهم الأول للأديب، وأقوى مثير لعواطفهم، وتحريك مشاعرهم ووجدانهم، وتفجير كوامن الشاعرية داخلهم.

ومجالات المنهج التاريخي في البحث الأدبي متعددة، إذ لا بد من اللجوء إليه، ولا يمكن أن نصل إلى نتيجة في هذا المجال، إلا إذا لجأنا إلى المنهج التاريخي:

· دراسة تأثر العمل الأدبي بالبيئة، التي ظهر فيها، ومعرفة مدى تفاعله معها وانعكاس أحداث هذه البيئة على هذا العمل الأدبي.

· التعرف على أثر البيئة على أديب ما.

· دراسة الأطوار المختلفة للفنون الأدبية، والوقوف على آراء النقاد والعلماء في الأعمال الأدبية، والموازنة بينها، ومعرفة السابق، واللاحق منها.

· الموازنة بين شاعرين، أو بين ناقدين حول قضية من القضايا.

· إرادة التأكد من نسبة النصوص لأصحابها، خاصة بالنسبة للنصوص التي اختلف النقاد في نسبتها.

قيمة المنهج التاريخي في مجال البحث الأدبي:

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما قيمة المنهج التاريخي في الدراسات الأدبية؟

نعم للمنهج التاريخي قيمة عظيمة، في مجال الدراسات الأدبية، نشير إلى أهمها.

أولا: إذا أردنا معرفة تطور الأدب واللغة في عصر من العصور، او أردنا أن نتعرف على تطور الأدب في العصر الأموي، أو العصر العباسي، أو العصر الحديث مثلا، فلا بد أن نلجأ إلى المنهج التاريخي.

ثانيا: إذا أردنا الوقوف على تأثر الأدب بالحياة السياسية، أو الاجتماعية في مجتمع من المجتمعات.

ثالثا: إذا أردنا أن نعرف السر في ازدهار فن النقائض مثلا في عصر بني أمية، أو أي فن من الفنون الشعرية، في أي عصر من العصور، كالشعر الماجن مثلا في العصر العباسي، فالمنهج التاريخي، فهو الذي يكشف لنا عن الظروف السياسية والاجتماعية، التي هيأت لظهور هذه الفنون.

رابعا: يفيد المنهج التاريخي في مجال الموازنات بين الأدباء، وفي الوقوف على آراء الأدباء، وعقائدهم، واتجاهاتهم المختلفة من خلال دراسة العصر، وما يشتمل عليه من معتقدات، ومذاهب مختلفة، كما يفيد أيضا في دراسة النصوص الأدبية وتحليلها، من خلال الكشف عن الظروف، التي أحاطت بها، وأثرت فيها، كما يفيد أيضا في التعرف على النظريات والأفكار الجديدة في مجال الأدب والنقد، ومعرفة أصحابها.

خامسا: يفيد عند التأصيل للنظريات، والقضايا النقدية المهمة، وفي مجال الكشف عن التأثير والتأثر بين الآداب.

مبادئ المنهج التاريخي في الأدب:

يعتمد المنهج التاريخي في تعاملهِ مع العملية الأدبية وهي (النص، المبدع، المتلقي)، على فهمهِ هذه العملية على أنها واقعة تاريخية، لها ظروفها وأسبابها، وعلاقاتها مع المحيط الذي ولدت فيه.

أولاً. النص: فهذا المنهج يحاول أن يعطي النص "شهادة في سيرة حياته" يسجّل فيها وقائع خلقه وتطوره الخاص به وعقد مقارنة أو مقارنتها مع بعضها البعض لُتميِّز الفردي من الجماعي والأصيل من التقليدي وجمعها في أنواع ومدارس وحركات، ثم نجد العلاقة بين هذه المجموعات.

ثانيًا. المبدع: هذا المحور الثاني الذي يدرسه المنهج التاريخي في العملية الإبداعية، إذ يُطلق عليه اسم (العبقرية)، فينظر إلى هذه العبقرية في أصالتها وفردانيتها في الوقت الذي تمثل فيه الحس الجماعي، وظروف النشأة وشروط الوجود، يقول لانسون: "إن الخصائص التي تميز العبقرية الفردية، ليست لذاتها أو لشخصها بل لأنها تشمل في حناياها الحياة الجماعية لعصر أو رمز تمثله، ومن هنا وجب علينا معرفة كل ما يحيط بتلك العبقرية من التضاريس الفكرية أو العاطفية الإنسانية أو القومية".

ثالثًا. المتلقي: فهو المحور الثالث والأخير في العملية الإبداعية والتي يدرسها المنهج التاريخي، أو هو الأثر الذي يتركه النص أو العمل الأدبي، وفي هذا المنهج يعتقدون بأن جزءًا من حياة المؤلف تمثل المتلقي والأثر الذي تركه هذا المؤلف، أي أن النجاح أو الفشل الذي حققه المؤلف في نفوس الجمهور هو دالة تاريخية، فيلجأ أصحاب هذا المنهج إلى تتبع حياة هذه الدالة، فتسجِّل فهارسها وطبعاتها ونسبة انتشارها، والخصومات التي أثارتها، والمناقشات التي سببتها إلخ ... ، وبالتالي فالأثر الذي تركته في الزمن واللحظة التاريخية التي وُجدت فيها يعدها واقعة تاريخية انعكست في محيط تلقاها وهذا المحيط يمثله المتلقي.

ونخلص مما سبق بأن أصحاب المنهج التاريخي قد درسوا العملية الأدبية بمحاورها الثلاثة ضمن إطارين الإطار الزماني والإطار المكاني الخاص بها، والنظر إليها كأنها وثيقة تختزن الظاهرة السياسية والاجتماعية والثقافية.

فيتخذ من تلك الحوادث السياسية والاجتماعية والتاريخية وسيلة لتفسير الأدب وتعليل ظواهره وخصائصه، ويركز على تحقيق النصوص وتوثيقها باستحضار بيئة الأديب والشاعر وحياتهما.

إذًا هو قراءة تاريخية في خطاب النقد الأدبي تحاول تفسير نشأة الأثر الأدبي بربطه بزمانه ومكانه وشخصياته، أي أن التاريخ هنا يكون خادمًا للنص ودراسته لا يكون هدفًا قائمًا بذاته بل يتعلق بخدمة هذا النص.

مآخذ على المنهج التاريخي:

لا يخلو المنهج التاريخي من بعض العيوب، التي تلحق به إذا اعتمدنا عليه وحده، وحينئذ لا يمكن أن نصل إلى نتائج يقينية، نشير سريعا إلى بعض هذه العيوب:

1. المنهج التاريخي يربط بين الأدب والسياسة برباط قوي، بمعنى أن الازدهار السياسي في أي عصر من العصور عند أصحاب المنهج التاريخي، يترتب عليه نهضة أدبية عامة، ولا يمكن أن ننكر العلاقة القوية المتبادلة بين الأدب، والسياسة، ولكن هذا التلازم والترابط ليس مطردا في كل العصور، فقد يكون الأمر عكسيا، بحيث يكون هناك اضطراب سياسي مقرونا بازدهار أدبي واضح، وقد يكون العكس صحيحا.

مثلا: في القرن الرابع الهجري، أو عصر ملوك الطوائف بالأندلس، ازدهرت فيهما الحياة الأدبية ازدهارا لا شك فيه، بينما كانت الحياة السياسية تعاني ضعفا شديدا.

2. الاعتماد على المنهج التاريخي وحده، في مجال البحث الأدبي، يبعدنا عن استظهار الخصائص الفنية للأدب، لا ننظر إلى الصورة الفنية، ولا إلى اللفظة الموحية، ولا أي ملمح من ملامح الأسلوب الفني، وهذه الملامح تعد أسمى غايات الأدب، فالمنهج التاريخي يهملها إهمالا، كما أنه يهمل النوازع الفردية عند الأدباء، ويغفل العبقريات الشخصية، وهي من أهم مقاييس المفاضلة بينهم.

ومن ثم فأصحاب هذا المنهج يسوون بين الشعراء، من حيث الإبداع الفني؛ لأن مقياس الجودة عندهم: هو مدى انعكاس البيئة، أو المجتمع على الأدب، ونجاح الأديب في تصوير البيئة والمجتمع، لكن لا ينظرون إلى الناحية الفنية على الإطلاق.

3. رواد المنهج التاريخي يضعون حدودا فاصلة بين العصور الأدبية، والبيئات الفنية، فعندما يقسمون الأدباء إلى فصائل، كفصائل النبات، ويضعون لها قوانين ثابتة، لا يمكن أن تتداخل أو تتواصل، هذا شيء مرفوض في الأدب؛ لأنه من الثابت أن العصور الأدبية متداخلة، ولا يتأتى لنا الفصل التام بينها.

4. إن الاعتماد على المنهج التاريخي وحده يؤدي إلى نتائج ناقصة؛ لأنه قائم على استقراء ناقص، ونظرية جزئية ضيقة.

هذه العيوب لا تنقص من قيمة المنهج التاريخي، أو أنه منهج مرفوض في البحث الأدبي، بل هم منهج ضروري في الدراسات الأدبية، لكن بمرافقة مناهج أخرى إذ لا يمكن الاعتماد عليه بمعزل عن بقية المناهج. -

-