منهجية البحث الأدبي_خطوات البحث الأدبي

Aperçu des sections

-

هي الخطوة الأولى من خطوات البحث العلمي، وفي الحقيقة تمثل مشكلة من المشكلات التي تواجه المشتغلين بالبحوث العلمية، ليس في مجال الأدب فحسب، لكن في جميع مجالات البحث العلمي، وطبيعة البحث الأدبي تقضتي الأمور التالية:

الجدة والابتكار: إن طبيعة البحث العلمي تقتضي الجدة والابتكار. فالباحث في حاجة إلى الإلمام التام بكل ما كتب حول الموضوع الذي سيدرسه، ورصد آخر ما وصل إليه التطور العلمي في مجال من المجالات البحثية، لا يمكن لباحث جاد يعرف طبيعة البحث العلمي أن يقبل على البحث إلا إذا فعل ذلك، يرصد آخر ما وصل إليه التطور العلمي في مجال بحثه، ويستقرئ جميع الكتابات التي كتبت حول موضوعه، ويبدأ من حيث انتهى الباحثون قبله، يفعل الباحث ذلك؛ لكي لا يكون موضوعه تكرارا لمواضيع سابقة، فاختيار موضوع البحث من أصعب ما يواجه الباحث، فإذا وفق الباحث في اختيار موضوع تحققت فيه مقاييس الجودة، وناسب ثقافته، ولاءم ميوله النفسية، قطع نصف المشوار في البحث.

· حسن اختيار الموضوع: يساعد على معرفة أبعاد المشكلة التي سيعالجها قبل المضي في بحثه، وتتوقف جودة الموضوع أو رداءته على فطنة الباحث من ناحية، وعمق ثقافته من ناحية أخرى، لأن ثقافة الباحث تمكنه من إدراك جوانب النقص في مجال الدراسات الأدبية والنقدية التي هي مجال بحثه، أما فطنته فتجعله قادرا على تمييز الموضوع الجيد عن غيره.

ملكة الذوق الأدبي: ينبغي أن تتحقق لدى الباحث ملكة الذوق في الأدب، بمعنى: أن يكون عنده قدر من التذوق الفني، وأن يكون قادرا على فهم النصوص وتحليلها؛ حتى يستطيع استنباط ما فيها من قيم فنية وجمالية وفكرية مختلفة، وأن يكون ملما بالحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها؛ حتى يستطيع توجيه النص توجيها صحيحا، وتحديد اتجاه الأديب تحديدا دقيقا ولا يجنح إلى التأويل والافتراض القائم على الظن.

الإلمام بفنون الأدب وقضايا النقد ومناهج البحث: لا بد أن يكون الباحث أيضا ملما بفنون الأدب وقضايا النقد، ومناهج البحث فيهما مدركا لشتى الاتجاهات والمذاهب الأدبية والنقدية الحديثة؛ لأن ذلك يمكنه من وضع النص وصاحبه في المكان الصحيح.

الاعتماد على النفس في الاختيار: وينبغي للباحث أن يختار موضوعه بنفسه عن طريق الاطلاع الواسع المدقق، والدراسة المتعمقة المتأنية، والوقوف على دراسات السابقين وبحوثهم. ومن خلال القراءة والتقصي يعثر الباحث على مشكلة ما، أو قضية من القضايا، أو ظاهرة من الظواهر الأدبية التي تثير اهتمامه فيسعى إلى تحديدها وحصرها.

الصبر في اختيار الموضوع: إن التريث والصبر في اختيار موضوع البحث، واعتماد الباحث على نفسه في اختياره يزيد من مدى فهمه لمشكلته، ويسهل عليه المضي في بحثه بشكل جيد، ويمكنه من تحديد أهدافه، ووضع خطته، وصياغة فرضياته، ثم في النهاية التوصل إلى نتائج تتسم بالدقة والمصداقية.

الاستقلالية في اتخاذ القرار: واختيار الباحث موضوعه بنفسه منذ البداية يربي في نفسه تلك الاستقلالية التي نشهدها في الباحثين الجادين. أما إذا اعتمد على غيره فإنه يفقد هذه الصفة المهمة، ويظل عالة على غيره دائما[1]. إن عجز الباحث عن اختيار موضوعه بنفسه، فإن ذلك دليل ضعفه أولا، وبرهان على كسل فكره، وإشارة إلى أنه يستمرئ الاعتماد على غيره وهذا يضره، ولا يفيده في مستقبل أيامه، وعندئذ لا بأس من الاستعانة بغيره كالأساتذة المتخصصين أو غيرهم من الباحثين. والاستعانة بالغير لها حدود، فينبغي ألا تخرج عن مجرد الإضاءة والإرشاد، يضيء لك الأستاذ[2] الطريق ويرشدك، ويحاول من جلسات متعددة مع الطالب أن يحصر مجال البحث لدى الطالب تدريجيا عن طريق طرح بعض الأسئلة ومطالبته بالقراءة والإجابة عنها، وفي الأخير يكون الطالب هو الذي اختار موضوعه.

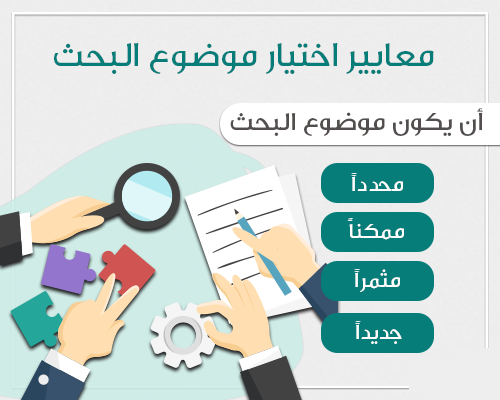

ضوابط اختيار موضوع البحث:

أن يكون الموضوع في مقدور الباحث واستطاعته: وأن يوافق ميوله واستعداده الفكري والثقافي والمادي والزماني، فبحوث نهاية مرحلة الليسانس وقتها لا يتجاوز عدة أشهر فلا تصلح لها إلا الموضوعات القصيرة غير المتشعبة، طلاب الدراسات العليا في المرحلة التمهيدية هم أكثر نضجا، ولديهم من الوقت فترة زمنية أطول، فلا مانع من أن نتوسع في الموضوع بعض الشيء مع التعمق أكثر في اختيار الفكرة.

هناك بحوث تقدم لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، الباحث حينئذ يكون قد اكتمل نضجه، وتكونت لديه ملكات البحث العلمي، وله مطلق الحرية في الكتابة، الوقت أمامه متسع.

أن يكون الموضوع مفيدا نافعا: يستحق ما سيبذل فيه الباحث من جهد، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الموضوع المختار يضيف جديدا إلى الحياة العلمية، لا بد أن يكون أمام الباحث قضية تضيف جديدا إلى الحياة العلمية والأدبية، كما ينبغي ألا ينظر إلى انتقاء العناوين دون تأمل المادة العلمية للبحث، فقد يختلف العنوان وتتشابه مضامين البحوث.

تحري الباحث الدقة في اختيار موضوعه: فلو اختار الباحث «الوصف في الشعر الجاهلي»، عنوان جذاب لكنه غير دقيق؛ لأن فيه اتساع وشمول، فالعربي لم يترك شيئا وقعت عليه عيناه إلا وتناوله بالوصف، وصف الجبال، والوهاد، والحيوان، والنبات، والرعد، والبرق، والسحاب، والمطر، ولكل شاعر طريقة خاصة في هذا الفن فن الوصف، لذلك لا بد من التحديد، مثلا: وصف الليل أو وصف الخيل، أو وصف الرعد والبرق أو يقصره على شاعر واحد. وإذا وردت البحوث على هذه الشاكلة من التوسع، كانت النتيجة أن جاءت تلك البحوث سطحية التناول والدرس، لا عمق فيها، اعتمد فيها صاحبها على مجرد الوصف، ولم يصل إلى نتائج دقيقة، ومثل هذه البحوث لا ترقى إلى مستوى البحث العلمي الجاد بحال من الأحوال، وكذلك إذا كان الموضوع الذي اختاره الباحث شخصية أدبية موسوعية مشهورة فلا بد من تحديد جانب معين في تلك الشخصية، فلا يقال مثلا: أدب زهير، أو أدب الجاحظ، أو نثر العقاد، بل عليه أن يحدد ويختار جانبا أو اتجاها بارزا فيقول: الحكمة في شعر زهير، أو الصورة الفنية في شعر النابغة، أو أسلوب الحوار في أدب الجاحظ.

لأن دور الباحث الفطن أن يثير قضايا جديدة، ويصل إلى نتائج حقيقية ولا يتأتى له ذلك إلا إذا حصر نفسه وفكره في دائرة ضيقة يتأملها، ويغوص في أعماقها.

ويعتقد كثير من الباحثين أن اتساع الموضوع يفيده من حيث الحصول على المادة العلمية، وهذا خطأ، لأن الغرض من البحث ليس مجرد جمع المادة العلمية وعرضها بطريقة ما، وإنما البحث العلمي الجاد يسعى وراء اكتشاف الحقيقة الغائبة. واتساع الموضوع يتنافى مع كل ذلك، ويحول الباحث إلى مجرد جامع لآراء غيره ليس إلا، وتختفي شخصيته تماما، والحقيقة، أنه كلما كان الموضوع ضيقا محدودا كلما كانت فرصة الباحث للتعمق في أغوار البحث أكبر، واكتشاف خفاياه أمكن، ونتائجه أصدق وأنفع.

التأكد من وفرة المادة العلمية المتصلة بموضوع البحث: المادة العلمية المطلوب توافرها قد تكون صلب الباحث، أو الموضوع ذاته كأن يكون موضوع البحث تحقيقا لمخطوط ما، أو دراسة لديوان من الدواوين، أو لقصيدة معينة، وقد تكون المادة العلمية عبارة عن دراسات دارت حول موضوع البحث، تتمثل هذه الدراسات في المصادر والمراجع المختلفة، وسواء كانت هذا أو ذاك، يعني: سواء كانت المادة العلمية هي صلب البحث، أو كانت هي الدراسات التي دارت حول الموضوع وموجودة في مختلف المصادر، لا بد أن يتأكد الباحث أنها متوفرة وفي إمكانه الحصول عليها.

بعض الباحثين يختارون ظاهرة محددة في شعر شاعر من الشعراء، ويبني تصوره حول الموضوع على أبيات متناثرة للشاعر في بعض المصادر. قد قرأ في كتاب (الأغاني) مثلا بعض الأبيات، أو قرأ في كتاب (العقد الفريد) أبياتا أخرى، هذه الأبيات تركز على ظاهرة ما فلفتت انتباهه، وظن الباحث أنها تمثل ظاهرة في شعره، ثم يأتي الباحث ويسجل الموضوع، ويبدأ في التحرك والكتابة فيكتشف في النهاية أن شعر الرجل غير مجموع، وليس بإمكانه جمعه من مصادره المختلفة، فماذا يفعل؟ وقد يختار طالب تحقيق مخطوطة ما، فإذا بحث عن المخطوطة وجدها ناقصة أو مفقودة.

منهجية اختيار الموضوع:

تعد عملية اختيار الموضوع المرحلة الأساسية في البحث، ومعيار نجاحها يقاس بقدرة الباحث على الاستمرار ووصوله إلى نتائج جيدة، أو التعثر والإخفاق، والاختيار عملية ذهنية توجه فكر الطالب نحو المصادر التي يستقي منها موضوعه، وأولها:

رصيده المعرفي المتكون من قراءاته ومما تعلمه من مسيرته الدراسية، ومن ملاحظاته واستفساراته، واعتراضاته.

أما إذا كان الطالب محدود المعرفة فيلجأ إلى أحد مصادر الأدب واللغة القديمة والحديثة.

إن أكثر البحوث اشتمالا على المخاطرة، هي تلك التي يتسرع فيها الباحث في تسجيلها بدافع الحماس المفرط، والطموح المبالغ فيه، أو الاعتداد بالنفس، وكذلك الإفراط في التسرع، ولكي لا يقع في هذه المخاطرة، عليه أن يسير وفق منهجية معينة في اختيار الموضوع:

أولا. يبدأ الباحث بتحديد المجال الذي يرغب أن يبحث فيه، بحسب الرغبة الفعلية فيه.

ثانيا. يحدد الظاهرة المراد مناقشتها والإحاطة بها.

ثالثا. يصوغ الإشكالية وما يثير التساؤل في الظاهرة، وما يقتضي الإجابة عنه.

رابعا. يضع افتراضات للإجابة عن الأسئلة والسعي إلى إثباتها أو دحضها.

ويجب على الباحث عند اختيار الموضوع وتحديد المشكلة التي يود دراستها أن يسأل نفسه عدة أسئلة تتعلق بالموضوع والمشكلة، والإجابة عن هذه الأسئلة تعد معايير أو قواعد أو مقاييس أساسية للموضوع الجيد لو استطاع أن يجيب عليها. هذه المجموعة من الأسئلة التي سنعرضها الآن لو أجاب عنها الباحث قبل أن يقدم على بحثه؛ فإنها تعد بمثابة المعايير أو المقاييس.

لماذا اخترت هذا الموضوع؟

هل هذا الموضوع يثير اهتمامي؟ وما مدى رغبتي الشخصية لمعالجته؟

ما مكانة هذا الموضوع بالنسبة للدراسات الأدبية والنقدية؟ وما الفائدة من دراسته؟

ما الوقت الذي سأستغرقه في دراسة هذا الموضوع؟ وما الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها؟

هل موضوع البحث يناسب تخصصي؟ وهل سيؤدي هذا الموضوع إلى تطوير معارفي في مجال تخصصي؟

هل هذا الموضوع في مستوى قدراتي الثقافية، والفكرية، والمادية، واللغوية وغيرها؟

ما الصعوبات أو المعوقات التي من الممكن أن تواجهني أثناء دراسة هذا الموضوع؟

[1] ومن أخطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته عالة على غيره من الباحثين الذين سبقوه؛ فإن ذلك يصبح خاصة من خواص بحوثه، ولا يستطيع فيما بعد أن يتحول باحثا بالمعنى الدقيق لكلمة باحث، فوجوده دائما تابع لوجود غيره كوجود النباتات المتسلقة على الأشجار الشامخة، هذه حقيقة، وهذا واقع، فكم من باحث كان بهذا الشكل رأيناه بعد أن ينتهي من بحثه لكن بعدما ينتهي من بحثه يتوقف، وإن تقدم خطوة واحدة، فإنه يكون أيضا عالة على غيره فيها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يبتكر، أو يجدد، أو يأتي بشيء جديد في مجاله. شوقي ضيف.

[2] على الأستاذ يدفعه الطالب للقراءة، والتعرف على موضوعه بنفسه، وأن يتجنب اقتراح الموضوع مباشرة، بل عليه أن يتدرج معه في طرح الأسئلة ودعوته إلى القراءة التي تمكنه من الإجابة على تلك الأسئلة، والتي سترشده إلى موضوع البحث المناسب له.

-

اختيار عنوان البحث:

اختيار العنوان لا يقل أهمية عن اختيار الموضوع؛ فهو المرآة التي ينظر القارئ إلى البحث من خلالها، وأي خلل في تلك المرآة يؤدي إلى اضطراب الصورة، وعدم وضوحها. ولذلك؛ يجب على الباحث أن يعير العنوان اهتمامه، وعادة يبدأ الباحث بفكرة عامة تشكل موضوع البحث عندما يشعر بوجود قضية أو مشكلة تستحق البحث والدراسة والاكتشاف يبدأ في تجميع خيوط تلك القضية؛ حتى تتبلور الفكرة في ذهنه، وتتضح أبعادها، ويضع يده على المشكلة بعد الانتهاء من ذلك كله؛ ليأتي دور اختيار العنوان الصالح لتلك القضية، والدال على كيفية المعالجة. وبهذا يتضح الفرق بين موضوع البحث وعنوانه، موضوع البحث: هو الفكرة أو القضية التي يود الباحث درسها. أما العنوان: فهو الدال على تلك الفكرة أو القضية.

معايير اختيار العنوان:

أولا: أن يكون العنوان واضحا في صياغته ودلالته بحيث يسمح للقارئ تصور ما بداخل البحث من أفكار وعناصر، ووضوح العنوان مرتبط بوضوح الفكرة في ذهن الباحث؛ فكلما كانت الفكرة واضحة كلما كان العنوان واضحا.

ثانيا: ينبغي أن يكون العنوان دقيقا، تختار كلماته بدقة بحيث تشير كل كلمة فيه إلى جزء من المشكلة، أو طريقة من طرق المعالجة.ثالثا: ينبغي أن يكون العنوان موجزا إيجازا غير مخل، وأن يكون مثيرا وجذابا بحيث يجذب القارئ إلى الإقبال على الباحث، والبحث، والإفادة منهما. ويمكن أن يصاغ عنوان الباحث في هيئة فرض عام، أو سؤال يحتاج إلى إجابة محددة. المهم، أن يكون بطريقة تسمح للقارئ فهم دلالته على محتواه. وفي نهاية الحديث عن كيفية اختيار الموضوع أود الإشارة إلى أن موضوعات البحث الأدبي تتنوع تنوعا كبيرا كما أشرت؛ لأن المادة الأدبية ثرية ومتجددة دائما سواء كانت شخصية، أو أدبية، أو قضية من القضايا النقدية.

-

بعد أن يستقر الباحث على موضوع بحثه الذي توفرت فيه الشروط التي أشرنا إليها، يأتي دور التخطيط والتنظيم، ووضع الملامح الرئيسة التي سيسير عليها في بحثه. الخطة شرط أساسي في كل عمل منهجي علمي منظم يراد له النجاح، والبحث الأدبي يشبه البناء التام المتماسك المتناسق الأجزاء، فكل لبنة لها مكانها، وكل خط له دلالته، ويتم هذا وفق تخطيط متقن، وكذا كل معلومة جمعها الباحث، أو رأي اهتدى إليه، له مكانه الذي لا يصلح إلا فيه داخل البحث.

فالبحث الأدبي ليس مجرد حشو للمعلومات المنقولة، أو الآراء المطروحة دون نظام أو ترتيب، لكنه ضرب من تنظيم المعلومات، والربط بينها بطريقة منهجية صحيحة، ثم التوصل إلى مجموعة من الحقائق، وكل ذلك يأتي بعد تخطيط محكم دقيق، هو ما نسميه برسم الخطة.

وخطة البحث تشبه اللوحة الهندسية التي يصممها المهندس عند إنشاء مبنى من المباني، غير أن المهندس حين يصمم تلك اللوحة يتعامل مع مواد جامدة يستطيع أن يتحكم فيها، ويخرجها بمواصفات يعرفها، بل يحددها مسبقا. أما في البحث العلمي: فإن الباحث يضع خطته، ولا يملك أي يقرر، أو يحكم، أو يعطي حتى مجرد صورة عما سيحدث، وإنما يترك ذلك كله لما ينتهي إليه الباحث من نتائج.

والخطة هي تنسيق البحث، ووضع الخطوط الرئيسة التي سيسير عليها الباحث في دراسته للموضوع الذي اختاره، من خلال تقسيم البحث إلى مجموعة من الأبواب والفصول، تخضع لطبيعة الموضوع، وتشكل الإطار العام له.

الخطة المفصلة في مجال البحوث العلمية أفضل؛ لأنها تلم بالموضوع إلماما واسعا، ويتعرف القارئ من خلالها على الموضوع ومصادره وقضاياه ومشكلاته، فهي أقرب إلى البحث نفسه، بل هي بمثابة مشروع البحث.

ويتوقف رسم الخطة على صلة الباحث بموضوعه، ومدى إلمامه بشتى جوانبه، فكلما أحاط الباحث بموضوعه إحاطة شاملة، كلما وضحت الخطوط الرئيسة أمامه، وانكشف الطريق له. كما تختلف الخطة أيضا باختلاف الباحثين، ومناهجهم التي يسلكونها أثناء بحوثهم، وتختلف أيضا باختلاف الموضوع الذي اختاره الباحث، والمادة العلمية التي تشكله، والمدة الزمنية المحددة لإتمامه.

ومن ثم، لا يمكن وضع ضوابط ثابتة أو قوانين محددة للخطة بحيث يلتزم بها كل باحث، فكل موضوع له ظروفه، وله ملابساته التي تشكل خطته.

إلا أنه يمكن أن نقول إن هناك إطارا عاما يوجد في كل خطة يتكون هذا الإطار العام من:

أولا. المقدمة: وفيها يحدد الباحث أهمية البحث، ويشير في المقدمة أيضا إلى ما يضيفه هذا البحث من جديد في مجال الدراسات الأدبية، والأسباب التي دفعته لدراسة هذا الموضوع، ويحدد المشكلة المفترضة، والمقترح علاجها خلال هذا البحث، كما يشير في المقدمة أيضا إلى المنهج الذي سيسلكه في بحثه، ودراسة مشكلته، يعرض للدراسات الأدبية التي سبقته.

وتتسم المقدمة عموما بالإيجاز، والتركيز، وبراعة الاستهلال، وكانت المقدمة تسمى في المؤلفات القديمة بخطبة الكتاب.

وقد يضاف تمهيد بعد المقدمة ويسمى: المدخل أحيانا، ويسميه بعض الباحثين تمهيد أو توطئة، وهذا جائز، ويتحدث الباحث في التوطئة أو المدخل عن العصر أو الشخصية محل الدراسة، وصلة ذلك بموضوع البحث، وفي حال ذكر التمهيد بعد المقدمة يذكر الدراسات التي لها صلة بموضوع بحثه، والتي سبقته فينقلها إلى التمهيد، ويدرسها دراسة مفصلة؛ ليقف على كل ما انتهت إليه تلك الدراسات، ويبدأ من حيث انتهت.

ثانيا. صلب البحث: يمثل الأجزاء الأساسية التي تشكل البحث من أبواب أو فصول، وإذا اتسعت الفصول قسمت إلى مباحث أو مطالب، وتقسيم الموضوع وتجزئته؛ يعتمد على توزيع المادة العلمية والأفكار المنبثقة عنها.

فالتجزئة لا تعني التقطيع، وإنما تعني: لَـمَّ ما تبعثر وتباعد، وتحويله إلى وحدة واحدة. يجزأ العمل من أجل تسهيل الدراسة، ولا تجعل التجزئة غاية؛ فإذا كانت المادة العلمية المجموعة محدودة اكتفى الباحث بتقسيم البحث إلى فصول، فإذا تضخمت المادة وكان بالإمكان تقسيم الوحدة الكبيرة داخل البحث إلى وحدتين أو أكثر، وكانت الوحدات المتوسطة يمكن تقسيمها إلى وحدات أصغر، ففي هذه الحالة يتم تقسيم البحث إلى أبواب.

ويحمل الباب عادة عنوانا كليا شاملا، فإذا قسم البحث إلى أبواب؛ يمثل قضية عامة تندرج تحتها عدة عناوين كل عنوان يمثل قضية جزئية، وليس هناك حد معين للفصول أو الأبواب يلتزم به الباحث، ولكن عند تقسيم البحث إلى فصول أو أبواب لا بد من مراعاة التقارب النسبي في الحجم، أي: عدد الصفحات.

فإذا لم يتم التناسب بين الأبواب والفصول فإن ذلك يدل على عدم تناسب الأفكار أو القضايا أو الوحدات، وهذا يعني: سوء التخطيط منذ البداية. والباحث الماهر هو الذي يحسن التخطيط ويميز بين القضايا التي تستحق أن تكون بابا، والقضايا التي تستحق أن تكون مبحثا، وهكذا، ينسق ويرتب وينظم، ويحدث لونا من التناسب بين فصول بحثه، أو أبوابه.

كما ينبغي أن تترابط أبواب البحث وفصوله فيما بينها ترابطا منطقيا سديدا بحيث يتمم بعضها بعضا، فتصير كالجسد الحي، ويشبه بعض الباحثين ترابط الأبواب والفصول داخل البحث بترابط الأحداث داخل المسرحية، فيقول: فكما أن المسرحية تنقسم إلى فصول ومشاهد، كذلك البحث الأدبي ينقسم إلى فصول وأجزاء، وكما أنه ينبغي أن تسود في المسرحية وحدة الحدث، كذلك ينبغي أن تسود في البحث الأدبي وحدة العمل بحيث تتسلسل أجزاؤه تسلسلا دقيقا.

معايير وضع الخطة:

1. أن تكون عناوين الأبواب والفصول دقيقة، بحيث يفصح العنوان عن مضمون الباب أو الفصل، بالإضافة إلى اتصافها بالجاذبية.

2. تقسيم مشكلات البحث ومعالجة كل مشكلة في باب أو فصل مستقل، وعندما ينتهي القارئ من الباب أو الفصل؛ يكون قد ألم بالمشكلة وعرف حدودها.

3. إذا اتسعت المشكلة أو القضية يمكن تقسيمها إلى قضايا جزئية، ويعالج الباحث كل واحدة منها في فصل مستقل.

4. أن يتم ترتيب الأبواب والفصول على أساس منطقي، وفكري منظم، بحيث لو انتهى القارئ من فصل وجد نفسه في حاجة إلى الفصل الذي يليه. وترتيب أبواب البحث وفصوله يدل على مدى فهم الباحث لقضيته، وحسن استخدامه لعناصر بحثه وتوظيف مادته.

وفي هذا القسم من البحث أي صلب البحث، تتم مناقشة القضايا، وإبراز الحجج والبراهين، وإبداء الرأي.

ثالثا. الخاتمة: يشير الباحث في الخاتمة إلى أهم النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه، وإلى الجديد الذي أضافه، وفي ضوء تلك النتائج يمكن أن يعرض لبعض توصياته ومقترحاته التي توصل إليها من خلال البحث، وعادة ما يثير الباحث في النهاية عدة تساؤلات أو مشكلات تحتاج إلى علاج.

ولا تقاس أهمية البحوث بما تتوصل إليه من نتائج وتفسيرات فحسب، وإنما بما تثيره من مشكلات، وتكشف عنه من قضايا تصلح أن تكون موضوعات لبحوث أخرى، قيمة البحث ليست في التحليل أو التفسير، ولا في النتائج فقط، وإنما قيمته في أن تشعر وأنت تقرأه أنه يثير في فكرك عدة مشكلات. يعني: تقرأ بحثا فتخرج منه بموضوعين أو أكثر من الموضوعات التي يمكن أن تبحث فيها من جديد، هذه هي الجدة والابتكار.

رابعا. الفهارس: تعد الفهارس ضمن خطة البحث وتنظيمه، وهي لازمة من لوازمه وضرورية بالنسبة للباحث والقارئ معا، فهي الأداة التي يمكن من خلالها الوصول إلى مكان المعلومة داخل البحث بسهولة ويسر، والفهارس أنواع، هناك فهرس للآيات القرآنية، هناك فهرس للأحاديث النبوية الشريفة، هناك فهرس للقوافي، وفهرس للأمثال، فهرس للأعلام، فهرس للأمم والقبائل، فهرس للبلدان والمواضع، وفهرس لموضوعات البحث وأبوابه وفصوله ومباحثه، وفهارس المصادر والمراجع.

تخضع هذه الأنواع من الفهارس لطبيعة البحث، فهناك بحوث لا بد فيها من جميع هذه الفهارس مجتمعة، كالموضوعات التي تتناول المخطوطات العلمية بالتحقيق والدراسة مثلا، فلا بد فيها من كل هذه الفهارس، هناك بحوث أخرى يكتفى فيها بفهارس المصادر والمراجع، ثم الموضوعات، ولا يضيرها ذلك طالما أن طبيعتها تتطلب هذا، ويخضع كل نوع من أنواع الفهارس السابقة لطريقة معينة في ترتيب ما يشتمل عليه، كاتباع الهجائية أو الأبجدية العربية مثلا.

التفريق بين الخطة والمنهج: الخطة هي عبارة عن تقسيم البحث إلى أبواب أو فصول، وهي عملية تنظيمية، تشبه الخطوط المنتظمة التي يضعها المهندس على اللوحة لتنفيذها فوق سطح الأرض المعدة للبناء، ويمكن أن نتعرف على خطة أي بحث من خلال النظر في فهرسه، أما المنهج: فهو الطريقة التي يسلكها الباحث عند معالجة القضايا المختلفة في البحث، بقصد الوصول إلى الحقيقة، يناقش، يحلل، يفسر، يشرح، فالمنهج، مظهر من خلال هذه المعالجة.

وإذا كانت الخطة تشبه الخطوط التي يضعها المهندس على لوحته، فإن المنهج يشبه طريقة البناء وكيفية وضع اللبنات والربط بينها بطريقة ما، يتضح المنهج من خلال المناقشة، من خلال الشرح، من خلال التفسير، من خلال التحليل لسائر القضايا أو الموضوعات التي وردت في صلب البحث.

-

تعد الخطة بمثابة المساحة التي تلتقي فيها مفاتيح البحث المعرفية وعلاماته المنهجية، فيها وبها يتجلى موضوع البحث، ومن خلالها تبرز الأسئلة المهمة التي تم اختيارها بإهمال بعضها والإبقاء على ما يشكل قضايا البحث الجوهرية، ويحقق موضوعه الأكاديمي، وهي ليست رسما نهائيا، وإنما تنشأ وتتكون باستمرار. تعتبر الخطة الواجهة التي تعكس قدرة الباحث على دراسة الموضوع وأهميته الأكاديمية، من حيث طرح الأسئلة وصياغة الإشكالية وتكوين الفرضيات وتخمين النتائج، فهي التي تعطي الانطباع الأول للقارئ، لأن جودة النبات من جودة البذرة الأولى وثمة ثلاثة أنواع:

1. الخطة التوضيحية الإعلامية: هي الخطة الأولية التي تجسد العناصر الكبرى والأساسية للبحث، وتشرح الموضوع، كما تقدم صورة أولية عن طبيعته، إنها بمثابة المعالم الأساسية لتحديد المراجع، وتشكل القاعدة التي تبنى عليها استشارات الباحث وتوجهه نحو المصادر والمراجع، وتسهل عليه عملية الجمع، وفهم الإشكالية.

على الرغم من أنها ليست واضحة وضوحا تاما، فإنها مهيأة لتتحول إلى خطة أخرى أوضح وأشمل.

على الباحث أن يحذر من الخطط الجاهزة، التي تنطبق على عدد من البحوث، لأنها تُعوِّد صاحبها على الكسل والاتكال، وتثبط فيه روح الإبداع والتميز.

2. الخطة العملية المفصلة: هي التي يتحول فيها التصور الأولي إلى مجموعة من العناصر المفصلة، بعدما أثريت بالمادة التي جمعت، وما إن يوزع الباحث المعلومات على محاور الخطة الأولية، حتى يؤدي ذلك إلى إثرائها وتوسيعها، وتصبح بذلك خطة عملية نقرأ من خلالها الموضوع، بعد أن أصبح واضحا وتتلاشى بذلك آثار الخطة الأولية.

3. خطة التحرير: تظهر بعد أن يقرأ الباحث المادة فيجمع النصوص المتشابهة والمختلفة، ويبحث لها عن مكان داخل الخطة، مما يسمح له بالحصول على مجموعة من الأفكار الجديدة التي يحولها إلى عناوين فرعية، يعمل الباحث على التنسيق فيما بينها من أجل وحدة البحث، وهنا يركز الباحث على عمليات التحليل والاستنباط والمقارنة، حتى يصبح البحث صالحا للتحرير في ضوء الخطة.

فالخطة، إلى جانب كونها وسيلة لعرض المعطيات والأفكار المختلفة، فهي تساعد الباحث على التحليل والكشف، فتكون بمثابة الدليل أو الإطار الذي يشتغل ضمنه.

إن الخطة هي أحد أعمدة البحث الأساسية، بفضلها ينشأ بناء البحث، لذلك قال السيوطي قديما: «لا ينبغي لمصنف إذا هم بوضع كتاب، أن يحيد عن غرضين اثنين: إنشاء مبنى وابتداع معنى، وما سوى هذين الغرضين فتسويد الورق»، هي إذن أحد العوامل الأساسية التي قد تطرح مشاكل عديدة إذا لم يلتزم الباحث ببعض القواعد:

· الكم: ضرورة التناسب في الحجم بين الفصول والمباحث، لأن ذلك يعكس عدم قدرة الباحث على توزيع مادته...

الكيف: تحقيق الانسجام والتناسق الذي يجمع العناصر بطرق علمية يجعل البحث في حركية، وتكون عناصرها في تفاعل، وتعطي للبحث أهميته ومن ثمة قيمته العلمية، وأما غيابهما في البحث فيعتبر دليلا على عجز الباحث عن تقديم خطة توزع فيها المعلومات بطريقة منهجية.

-

تعتبر المقدمة التي تأتي بعد اختبار العنوان مباشرة العمود الفقري الذي ترتكز وترتبط به باقي أركان البحث العلمي.

ولما كانت المقدمة تشكل المدخل الأساسي لتوضيح أركان أي بحث علمي، أطلق عليها بعض الكتاب "استراتيجية البحث" حيث أنها تعتبر المرآة التي تعكس قوته أو ضعفه.

مفهوم المقدمة:

المقدمة هي الجزئية التي يقدم فيها الباحث صورة واضحة ومفيدة لموضوع بحثه وعناصره المختلفة وأبعاده والأهمية المرجوة منه، يشعر من خلالها القارئ بمدى وعي الباحث واطلاعه وخبرته في مجال بحثه، مما يشكل لديه انطباعا عاما عن البحث برمته.

أهمية المقدمة:

- ترجع أهمية المقدمة من كونها تشكل لب أي بحث علمي، بحيث تشد القارئ وتزوده بفكرة واضحة وشاملة عن موضوع الدراسة ومبرراتها بصورة موجزة.

- تعتبر "واجهة الدراسة وفاتحتها" وأول ما يصادف القارئ عند محاولته الرجوع إلى البحث.

- الكثير من المختصين والدارسين قد لا يتوفر لديهم متسع من الوقت للاطلاع التفصيلي على الدراسة بالكامل، فقد يلجأون إلى قراءة مقدمة الدراسة ونتائجها للإحاطة بجوانب البحث وأبعاده، ويتلمسون فيها مواضع اهتمامهم.

أهداف المقدمة:

تسعى مقدمة أي بحث علمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

1. توضيح مشكلة الدراسة والأسباب التي دعت الباحث إلى اختيارها، بالإضافة للفرضية المراد التحقق منها.

2. إبراز (بوضوح) أهمية موضوع البحث ومبررات القيام به مع ربطه بالنتائج التي تمخضت عنها الدراسات السابقة في نفس الميدان، وموقف البحث الذي يقوم به الباحث من تلك الدراسات.

3. تعمل المقدمة على إعطاء القارئ فكرة مختصرة عما يجب أن يتوقعه من البحث.

4. تقوم المقدمة بتبيان واضح لأهداف البحث وبصورة منطقية متسلسلة؛ أي يجب أن تفضي إلى الإجابة على السؤال المعتاد والملح لماذا قام الباحث بإجراء هذا البحث؟

سمات وخصائص المقدمة:

1. تحتاج إلى عناية فائقة من الباحث، بحيث يتم صياغتها بصورة واضحة ومنطقية يوصل من خلالها الباحث رسالته إلى ذهن القارئ بصورة حسنة.

2. أن تتسم بالسهولة والإيجاز، بحيث تمكن القارئ غير الملم بأخذ فكرة عن العمل المنجز في البحث.

3. يجب أن تشكل إضافة نوعية إلى معلومات القارئ وأن يتحاشى فيها التكرار خاصة لما جاء في عنوان البحث أو في الملخص.

4. أن تتحلى بالأمانة العلمية، سيما بالنسبة إلى موقفها من الدراسات السابقة، أي بمعنى آخر عدم تجاهلها لعمل الآخرين.

محتويات المقدمة:

1. توضيح مشكلة البحث ومجالها: يقوم الباحث بالتركيز على أبرز اتجاهات المشكلة التي يتناولها البحث، فعلى سبيل المثال.

2. أهمية البحث: وفي هذا الجانب يتم تسليط الضوء على أهمية المشكلة موضوع البحث، وكيفية التوصل إلى حلول جديدة لها، ففي المثال السابق تبرز أهمية البحث في إيجاد الاتجاهات والوسائل الحديثة في تطوير كفاءة الموظف العام ومدى تأثير ذلك على إنتاجيته.

3. توضيح مدى النقص الحاصل في الدراسات من هذا النوع: يقوم الباحث بتحديد جوانب الضعف والنقص في مجال الموضوع الذي يتناوله، بحيث يعمل على معالجتها.

4. استعراض الدراسات والجهود السابقة التي قام بها الآخرون في هذا المجال: يسعى الباحث إلى استعراض الجهود التي تمت في مجال البحث سواء من أشخاص أو جهات معنوية ويتعرف على الثغرات التي أغفلتها مثل هذه الدراسات ويركز عليها لتكون مجال تميز بحثه وتضفي عليه قيمة علمية مناسبة.

5. توضيح الأسباب الموجبة لاختيار الباحث للمشكلة: يبين الباحث في مقدمة بحثه أسباب اختياره لمشكلته والطريقة التي أحس بها المشكلة سواء كانت مباشرة من خلال عمله وخبراته المختلفة، أم غير المباشرة من خلال ملاحظاته.

6. الهدف من الدراسة: الهدف هو النتيجة التي يرمي البحث إلى تحقيقها إذا ما نفذت الخطة التي وضعها الباحث على الوجه المطلوب، أو بمعنى آخر يتمثل الهدف في الغاية التي تسعى لتحقيقها أي خطة لهذا فإنه لا يمكن تصور وجود خطة ما لم يكن هناك هدف ينبغي تحقيقه.

وفي كل الحالات على الباحث صياغة أهداف بحثه بطريقة دقيقة وواضحة ومختصرة يسهل قياسها، وتحليلها، والتعبير عنها كميًا وإحصائيا.

7. الجهة أو الجهات المستفيدة من البحث: تتضمن المقدمة في نهايتها توضيح الجهات التي قد تستفيد من البحث ونتائجه، ففي مثالنا السابق يمكن تحديد الوزارات والمؤسسات العاملة في الدولة بالإضافة للمجتمع هي الجهات المستفيدة.

إشكالية البحث:

كثيرا ما يقال يجب توفر إشكالية للبحث، وعادة ما تناقش قضية خلو البحث من الإشكالية، دون أن تعطى الأهمية إلى كيفية صياغتها، إن تعثر الباحثين المبتدئين في صياغة الأسئلة يعود بالدرجة الأولى إلى الطريقة التي تعلموا بها، حيث لا زلنا نعتمد على طريقة التلقين المباشر، ونستبعد الطريقة الحوارية، مازا الأستاذ يطرح أسئلة التذكر لترجع إليهم بضاعتهم.

لذا وجب على الأستاذ تطوير أسئلته، لأنها تلعب دورا هاما في التحصيل العلمي للطلبة، أكثر من المعلومات التي يقدمونها لهم، كما أن الطلبة أنفسهم لا يفرقون بين مختلف أنماط الأسئلة، وكيفية استخدامها إلا من حيث الحكم عليها بالسهولة أو الصعوبة، فإذا كانت أسئلة توطد معلومات الأستاذ أو تراجعها فهي سهلة، وإن كانت أسئلة غير مباشرة تتطلب التفكير والإبداع والاختلاف باتخاذ موقف أو حكم، فهي صعبة.

ولذلك من المهم الحديث عن كيفية الوصول إلى وضع أسئلة، لأن أي إشكالية لابد أن تتشكل منها، وأن موضوعا بدون إشكالية محكوم عليه بالفشل.

صياغة الإشكالية: مفهوم السؤال:

السؤال هو: جملة استفهامية تحتاج إلى جواب، أو هو: محاولة الحصول على معلومة بالبحث في معطيات ظاهرة معينة من حيث: خصائصها، تحولها، تطورها، نتائجها، علاقاتها بظواهر أخرى، ولذلك عادة ما تشكل أسئلة إشكالية ما، من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- اكتشاف ما هو مجهول.

- تشخيص معرفة سابقة بطريقة مغايرة.

- تقديم تطبيق على مسألة نظرية.

- تفسير بعض الظواهر أو تطوير المفاهيم.

- كشف العلاقات الموجودة بين الظواهر وأسبابها.

- التعمق في فهم معطيات أو قضية معينة.

- ترسيخ علاقة سبب بنتيجة معروفة أو العكس.

- تشخيص صعوبة فكرة معينة، واقتراح الحلول لها.

- استثمار منهج معين في دراسة ظاهرة معروفة.

- التمكن من التعبير عن قضايا مختلفة.

إن معرفة هذه الأهداف هو جزء من امتلاك القدرة على صياغة الأسئلة، وامتلاك مواقف إيجابية، إذ لا بد على الباحث أن يطرح مثل هذه الأسئلة، وقد يسهم الأستاذ المشرف في اختبار الطالب على اكتساب مهارة صياغة السؤال من خلال طرحه أسئلة عليه عندما يستشيره في موضوع البحث، ويكون الهدف منها هو التعر ف على توجهات الطالب المعرفية والعلمية والمنهجية، وربطها بمدى توفر الرغبة وإرادة البحث في موضوع معين، وتوجيه هذه القدرات نحو ظاهرة معينة تستحق الدراسة.

ملاحظة: تقديم معطيات موضوع ما (مثلا موضوع يتحدث عن النص القرآني واختلاف وجهات نظر فئات مختلفة، علماء الإعجاز «اعتباره نسقا لغويا، إعجازه في بلاغته»، المتصوفة «نسقا رمزيا باطنه أولى من ظاهره»، عامة الناس «طابعا تقديسيا، جعل منه تعويذة تكرر أو حرزا يتداوى به») ويحاول الطلبة صياغة إشكالية، ويقترح خطة أولية لمشروع بحث علمي.

كيفية صياغة الإشكالية[1]:

- أعط لنفسك الوقت الكافي لصياغة أسئلة، والوقت الكافي ليس محددا بالزمن بقدر ما هو محدد بالطريقة.

- تحاش الأسئلة التي تتطلب الإجابة المباشرة بنعم أو لا، لأنها لا تفيد كثيرا.

- حاول أن تولد السؤال من السؤال، لأن هذه الطريقة تجعلك تتعمق في الظاهرة المدروسة للتوصل إلى الإشكالية التي تستحق الدراسة.

- اطرح أنواعا مختلفة من الأسئلة منها ما هو مرتبط بالمنهج، ومنها ما هو مرتبط بالنص، ومنها ما هو مرتبط بصاحب النص، وأخرى بالتاريخ، فقد تجد إحداها أهم من الأخرى عند اختبارها.

- كون الأسئلة التي تمكن من صياغة الأشكال والنماذج، أي الأسئلة التي تركز على العلاقات.

- صغ أسئلة جديدة وطريفة ولافتة قائمة على الإمكانية، ماذا ينتج عن هذا؟ والاحتمال: ماذا سيحصل؟ والتخيل: ما الذي يمكن وكيف يمكن ولماذا يمكن أن؟

- صغ أسئلة افتراضية بأجوبة تخمينية.

- صغ أسئلتك بلغة وأسلوب واضحين، للتأكد من أنها أسئلة فعالة.

تأكد ألا تكون بعض أسئلتك خاطئة، وسليمة من الأخطاء اللغوية.

[1] أسئلة المنهجية العلمية في اللغة والأدب، د. آمنى بلعالي، ط2، دار الأمل، تيزيوزو، الجزائر، 2011، ص51-52