النبر في اللغة العربية_فقه اللغة_سنة أولى ليسانس

Aperçu des sections

-

السداسي الثاني: جذع مشترك (سنة أولى)

الليسانس: أدب عربي

المادة: فقه اللغة

المعامل: 02

الرصيد: 04

الأفواج: 01، 04، 05، 06

الأيام: الأحد من 11.00 إلى 15.30

-

اختلفت دلالة مصطلح النبر بين القدماء والمحدثين، فالنبر قديما هو الهمز، جاء في لسان العرب: «النبر بالكلام الهمز، والمنبور المهموز...» وقد قيل: إن التميميين كانوا ينبرون، أما الحجازيون فلا يميلون إلى النبر إلا إذا تكلموا باللغة الموحدة . أما حديثا فالنبر هو نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد، وهو الضغط، لأن المرء حين ينطق بلغته يميل عادة إلى الضغط على مقطع خاص من كل كلمة، ليجعله بارزا أوضح في السمع من غيره في مقاطع الكلمة . أما المعاجم الأجنبية، وبخاصة مع اللغات التي يختلف فيها معنى الكلمة تبعًا لموقع النبر، فقد اهتمت ببيان موضع النبر عن طريقة علامة تضعها فوق المقطع المنبور. ومثال ذلك كلمة Import الإنجليزية فإذا وضعنا النبر على المقطع الأول كانت اسمًا، وإذا وضعناه على المقطع الثاني كانت فعلًا ومثلها كلمة subject في الإنجليزية، تتحول من اسم إلى فعل بتأثير النبر وتغيره. وبالنسبة للهجات العربية المعاصرة فإنه لا بد لأي معجم لها أن يحدد موضع النبر في الكلمة لأنه يختلف من منطقة إلى أخرى. فمثلًا كلمة "كتب" تنطق في القاهرة بنبر الأول وفي منطقة الصعيد بنبر الثاني، وكلمة "مطر" تنطق في مصر بنبر الأول وفي ليبيا بسكون الميم وتشديد الراء ... وهكذا

-

لغة: النبر بالكلام الهمز، ونبر الحرف ينبره أي همزه، ونبرت الشيء أنبره نبرا رفعته، النبر عند العرب ارتفاع الصوت. يقال: نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علو[1].

قال ابن فارس: النون والباء والراء أصل صحيح يدل على رفع وعلو. ونبر الغلام: صاح أول ما يترعرع[2].

اصطلاحا: هو الضغط على مقطع معين من مقاطع الكلمة، فيعطى لهذا المقطع المنبور قدرا من التميز أو الوضوح السمعي، والذي يحمل بدوره قيمة دلالية كالانفعال أو الاهتمام أو التأكيد … إلخ.

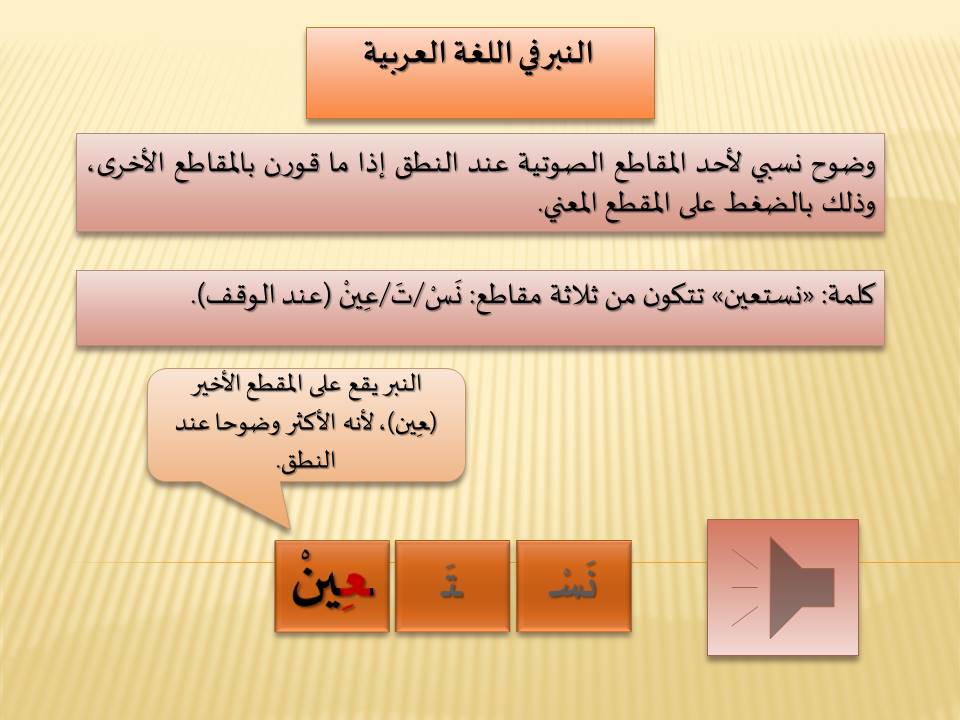

أو هو وضوح نسبي لأحد المقاطع الصوتية عند النطق إذا ما قورن بالمقاطع الأخرى، ويحدث نتيجة لعامل من عوامل الكمية[3] والضغط[4] والتنغيم.

وفي اصطلاح القراء: النبر هو الضغط على مقطع أو حرف أثناء التلاوة، بحيث يكون صوته أعلى بقليل عن غيره.

مثال: نَسْتَعِين، كلمة تتكون من ثلاثة مقاطع، نَسْ/تَ/عِينْ (عند الوقف)، والنبر يقع على المقطع الأخير (عِين)، لأنه الأكثر وضوحا عند النطق.

ولهذا فالنبر لا يقع في الكلمة التي تتكون من مقطع واحد، مثل: قُلْ، فِي، عَنْ...لأن في النبر تحدث عملية مقارنة بين المقاطع الأكثر وضوحا، ولا يحدث إلا في الكلمة التي تحتوي على أكثر من مقطع.

[1] لسان العرب، ابن منظور، مادة (نبر)

[2] معجم مقايس اللغة، ابن فارس ج5 ص380

[3] كمية الصوت أثناء الأداء

[4] ضغط الهواء اثناء النطق.

-

تعريف المقطع الصوتي: هو كمية من الصوت، تحتوي على حركة واحدة، ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها، ففي العربية الفصحى مثلا، لا يجوز الابتداء بحركة، ولذلك يبدأ كل مقطع فيها بصوت من الأصوات الصامتة.

الصامت هو الحرف الساكن، ويرمز له بـ : ص، والصائت هو الحركة ويرمز له بـ : ح.

قواعد عامة:

1. كل مقطع لا بد أن يتكون من: حرف متحرك، أو حرف متحرك وساكن بعده، أو حرف متحرك ومد بعده.

2. إذا وجدنا حرفا متحركا، فنبحث هل بعده ساكن، أو حرف مد، فإن لم يكن بعده ساكن ولا مد فالمتحرك مقطع مستقل.

مثلا: كلمة «نَـهَيْتُـهَا»، تتكون من المقاطع التالية: (نَـ / هَيْـ / ـتُـ / هَا)، (نَـ) و(ـتَـ): مقطعان مستقلان، لأنه لم يأت بعدهما ساكن ولا مد، أما (هَيْـ) فالهاء جاء بعدها ساكن، فتشكل معه مقطعا مستقلا، وكذلك (هَا) جاء بعد الهاء مد فتشكل معه مقطعا مستقلا.

3. لا ينطق الحرف الساكن وهو منفرد، فإذا كان ساكنا ينطق مع الحرف الذي قبله في مقطع واحد، مثلا: كلمة «كأسٌ»، الهمزة الساكنة تنطق مع الحرف الذي قبلها في مقطع واحد: (كَأْ / سٌ)، فالهمزة الساكنة لا تصلح أن تشكل مقطعا، فتلحق بما قبلها.

4. الحرف المتحرك ينطق وحده مقطعا منفردا إلا إذا كان بعده حرف مد، أو حرف ساكن، فينطق مع أحدهما في مقطع واحد.

5. الحرف المشد يفك إلى حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، لكن الحرف الساكن يلحق بما قبله، مثلا: كلمة «مدَّ» تقطع كما يلي: (مَدْ / دَ).

6. اللام القمرية مع الهمزة الوصل قبله في مقطع واحد لأنها ساكنة، مثلا كلمة: «اَلْقَمَرُ» تقطع كما يلي: (اَلْـ / ـقَـ / ـمَـ / ـرُ).

7. في اللام الشمسية، نفك الحرف المشدد بعدها، ونلحق الساكن مع اللام وهمزة الوصل في مقطع واحد، مثلا كلمة: «الشَّمْسُ» تقطع كما يلي: (اشْـ / ـشَمـ / ـسُ).

أقسام المقاطع الصوتية:

يرمز للحروف العربية بالرمز (ص)، ويسمى صامتا، نفس الشيء بالنسبة للحرف الساكن، مثلا: (بْ) يرمز له بـ(ص) فقط، ويرمز للحركة القصيرة (الفتحة، الضمة، الكسرة) بالرمز (ح)، أما (ا، و، ي) فهي حركات طويلة ويرمز لها بالرمز (ح ح).

كل حرف متحرك يرمز له برمزين أحدهما للصامت، والثاني للصائت، مثلا: بَ يرمز له بـ(ص ح).

ينقسم المقطع الصوتي عموما إلى قسمين: قصير وطويل، يكون طويلا إذا تكون من رمزين فقط، ويكون طولا إذا تكزن من ثلاثة رموز فأكثر.

1. المقطع القصير: هو ما بدأ بصوت صامت وجاءت بعده حركة قصيرة، مثل: بَ (ص ح)، ففي كلمة مثل: "كتب" ثلاثة مقاطع قصيرة (كَ/تَ/بَ) والمقطع القصير بهذا المعنى لا يكون إلا مفتوحا (أي متحركا بالفتح أو الضم أو الكسر)، ولهذا فهو يقبل الزيادة عليه، فإذا زاد عليه شيء، بأن طالت الحركة بحروف المد، أو أضيف إليه صامت آخر، لم يعد المقطع قصيرا، بل يتحول في هذه الحالة إلى مقطع طويل.

2. المقطع الطويل: هو ما بدأ بصامت ثم تلته حركة طويلة (ا، و، ي)، مثل كلمة: "فِي" (ص ح ح)، وينقسم إلى:

أ. طويل مفتوح: إذا بدأ بصامت ثم تلته حركة طويلة، لأنه يقبل الزيادة عليه، مثل "في" (ص ح ح)

ب. طويل مغلق: إذا بدأ بصامت تليه حركة ثم صامت آخر، مثل كلمة: "مِنْ" و"عَنْ" (ص ح ص) وكذلك إذا ما بدأ بصامت تليه حركة طويلة ثم صامت آخر، مثل كلمة: "بَابْ" عند الوقف.

وفي العربية الفصحى إلى جانب ذلك، مقاطع زائدة في الطول، وهي ما بدأت بصامت، تليه حركة قصيرة، بعدها صامتان آخران متتابعان، مثل كلمة: "بِنْتْ" في الوقف.

وخلاصة القول، أن في العربية الفصحى، خمسة مقاطع هي:

1. مقطع قصير مفتوح= صامت+ حركة قصيرة، مثل: (ص ح): «كَـ»، فهو قصير لأنه يتكون من رمزين، ومفتوح لأنه ينتهي بحركة واحدة "الفتحة".

2. مقطع طويل مفتوح= صامت+ حركة طويلة مثل: (ص ح ح): «كَا»،فهو طويل لأنه يتكون من ثلاثة رموز، ومفتوح لأنه ينتهي بحركة طويلة "الألف".

3. مقطع طويل مغلق ذو حركة قصيرة= صامت+ حركة قصيرة+ صامت، مثل: (ص ح ص): «مِنْ»، فهو مغلق لأنه ينتهي بحرف صامت وليس حركة.

4. مقطع طويل مغلق ذو حركة طويلة= صامت+ حركة طويلة+ صامت، مثل: (ص ح ح ص): «بَابْ».

5. مقطع زائد في الطول= صامت+ حركة قصيرة+ صامت+ صامت، مثل: (ص ح ص ص): «بِنْتْ».

-

أنواع النبر:

أولا. النبر الصرفي:

ذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن للنبر أربعة مواضع أشهرها وأكثرها شيوعا المقطع الذي قبل الأخير، ولمعرفة موضع النبر في الكلمة ينظر:

1. أولا إلى المقطع الأخير، فإذا كان من النوعين الرابع (ص ح ح ص) والخامس (ص ح ص ص) كان هو موضع النبر، مثل قَالَ، اِسْتَقَالَ.

2. وإلا نظر إلى الموضع الذي قبل الأخير، فإن كان من النوعين الثاني (ص ح ح) والثالث (ص ح ص)، حكمنا بأنه موضع النبر، علّمْ، سلّمْ، عبدك.

3. أما إذا كان ما قبل الأخير من النوع الأول (ص ح) نظر إلى ما قبله فإن كان مثله (أي من النوع الأول أيضا) كان النبر على هذا المقطع الثالث حين نعد من الآخر، مثل: كَتَبَ، حَسَبَ.

4. يقع النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الآخر، إذا كان الآخر يقع مع ما قبله في إحدى الصور الآتية:

أ. "ص ح + ص ح ص"، مثل: عَلَّمَكَ، حَاسَبَكَ.

ب. "ص ح + ص ح ح"، مثل: عَلَّمُوا، حَاسَبُوا[1].

ويختص النبر الصرفي بالميزان فهو لا يختص بمثال معين، وإنما يكون اختصاص كل مثال جاء على هذا الوزن أو ذاك:

- فوزن «فاعل» يقع النبر فيه على الفاء، فالفاء أوضح أصواتها لوقوع النبر عليه، ومعنى هذا أن كل كلمة جاءت على هذا الوزن يقع عليها النبر بالطريقة نفسها، مثل: كاتب، قارئ...،

- ويقع النبر في وزن «مفعول» على حركة العين، فكل كلمة جاءت على هذا الوزن يكون النبر فيها على حركة عين الكلمة، مثل: مكتوب، مقروء...فالنبر وقع على الصائت الطويل الواو.

- أما وزن «مستفعل» فإن النبر فيه يقع على حركة التاء، مثل: مستخرج، مستوطن، فتكون التاء منبورة في جميعها، غير أن هذا النوع من النبر ليس له وظيفة في العربية[2].

ثانيا. نبر السياق (الجمل) أو الدلالي: يقع على الجمل وليس على الكلمات، وهو إما أن يكون تأكيديا أو تقريريا، ويكمن الاختلاف بينهما فيما يلي:

- دفعة الهواء في النبر التأكيدي أقوى منها في النبر التقريري.

- الصوت في النبر التأكيدي أعلى منه في التقريري.

يقع هذا النوع من النبر في أي جزء من الجملة، في أولها، أوسطها وآخرها[3].

ذكر أنيس إبراهيم في بيان طريقة النبر المتعلق بالجملة، وهو أن يعمد المتكلم إلى كلمة في الجملة فيزيد في نبرها ويميزها على غيرها، رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاص، ففي الجملة التالية: هل سافر أخوك أمس؟ يختلف الغرض باختلاف الكلمة التي زيد في نبرها كما يلي:

- نبر كلمة «سافر»: المتكلم يشك في حدوث السفر من أخي السامع ويظن أن حدثا آخر غير السفر هو الذي تم.

- نبر كلمة «أخوك» فهم أن المتكلم لا يشك في حدوث السفر وإنما يشك في فاعل السفر، فقد يكون أباه أو عمه أو صديقه.

- نبر كلمة «أمس» فالشك في تاريخ السفر[4].

تنبيه: لم تهتم العربية بنير الجمل لأنها استعاضت عنه بالتقديم والتأخير فكل شيء أريد توكيده والاهتمام به قدم لفظه، وهذا ما بحثه سيبويه وأكده عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز[5].

[1] مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص162

[2] النبر في العربية، حسن بن جابر القرني، جامعة الملك سعود، ص551

[3] النبر في العربية، حسن بن جابر القرني، ص551 -552

[4] الأصوات اللغوية، د. أنيس إبراهيم، نقلا عن: النبر في اللغة العربية، علي حسن مزبان، ص321-322

[5] النبر في اللغة العربية، علي حسن مزبان، ص322

-

للنبر في القرآن الكرييم خمس حالات:

أولا. عند الوقف على المشدد نحو: مُسْتَقِرٌّ، أَضَلُّ، الْمَسِّ.

وعلة النبر في هذه الحالة: إشعار السامع أن الحرف المشدد عبارة عن حرفين.

ثانيا. عند الوقف على الهمزة المسبوقة بحرف مدٍّ أو لين، مثل: السَّمَآءِ، وَجِيءَ، السُّوءُ، شَيْءٍ، السَّوْءِ.

وعلة النبر في هذه الحالة: الحرص على عدم تضييع الهمزة بعد انشغال الفم بإخراج حرف المد...

ثالثا. عند النطق بألف بعدها حرف مشدّد مثل : الضَّآلِّينَ، وَالصَّآفَّاتِ، حَآدَّ.

وعلة النبر الحرص على عدم ضياع الحرف المشدد بعد انشغال الفم بإخراج حرف المد، وحتى يَشعر السامعُ أن الحرف الذي بعد حرف المد هو عبارة عن حرفين.

رايعا. عند سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين إذا التبس بالمفرد، نحو: ذَاقَا الشَّجَرَةِ، وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، وَقَالاَ الْحَمْدُ للهِ، لأنه إذا لم يؤت بالنّبرِ في هذه الحالة ظنّ السّامع أنها مفردةٌ - أي ليست مُثَنّاةً - فتصير كأنها: (ذَاقَ الشَّجَرَةَ)، (واسْتَبَقَ الْبَابَ)، (وَقَالَ الْحَمْدُ للهِ)، وهذه هي علّة النّبر هنا.

خامسا. عند النطق بالواو والياء المشددتين، مثل: تَوَّاباً، نَبِيًّا، عَصَواْ وَّقَالُواْ، عَدُوٌّ، النَّبِيُّ.

علة النبر الحرص على عدم التباس الواو أو الياء المشددتين بالواو أو الياء المديتين أو اللينتين.

-

هل تؤثر ظاهرة النبر على تغيير دلالة الكلمة القرآنية؟

قد يكون الخطأ في النبر سببا في تحريف معنى الكلمة أو الجملة، وفيما يلي مثال نتبين من خلاله تأثير النبر على المعنى العام للآية:

- قال الله تعالى: ﴿فَإذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾

كلمة «فقعوا» تتكون من ثلاثة مقاطع (فَـ/قَـ/عُوا)، وباختلاف موضع النبر قد يتغير معنى الكلمة إلى معنيين:

المعنى الأول: النبر على المقطع الثاني، وتبقى الكلمة دالة عل معناها الصحيح وهو الأمر من الوقوع، وقع، يقع، قَعْ.

المعنى الثاني: النبر على المقطع الأول، فإن دلالة الكلمة ستتغير إلى الفقع، وليس الوقوع.