مدخـــل إلى علم الإجتماع أعمال موجهة فوج 5 و 6

مخطط الموضوع

-

حسب قاموس العلوم الاجتماعية فان العلوم الاجتماعية هي مجموعة العلوم التي تدرس الانسان داخل المجتمع بحيث لا يمكن تصور انسان لوحده ولا مجتمع من دون بشر، وهو يطلق على اي نوع من الدراسة التي تهتم بالانسان والمجتمع ،الا ان المصطلح يشير بمعناه الدقيق الى تطبيق المناهج العلمية لدراسة شبكة العلاقات الاجتماعية المعقدة، وهو العلاقات التي تظهر بين البشر في اطار تجمعاتهم الانسانية ، وكذا النشاط الاجتماعي للانسان عند تعامله مع بيئته، وهي تهتم بالتخصصات الاكاديمية التي تهتم بالمجتمعات وعلاقات الافراد مع بعضهم البعض داخل المجتمع وتعتمد في الاساس على مناهج تجريبية وهو فرع من فروع العلوم الذي يتعلق بالسلوك الانساني والذي يشمل جوانبه الاجتماعية والثقافية ويستخدم احيانا للاشارة الى علم الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربية والانثروبولوجيا....

الفئة المستهدفة: سنة أولى تكوين أساسي علوم اجتماعية

الرصيد: 5 ، المعامل: 2

الحجم الساعي: 15 ساعة محاضرة

-

أستاذ المحاضرة : الدكتور بوزار يوسف

جامعة جيلالي بونعامة- خميس مليانة كلية العلوم الاجتماعية والانسانية قسم العلوم الاجتماعية

رقم الهاتف: 0666058301

التواصل عبر: youcefbouzar2007@gmail.com

أوقات التواصل في المكتب: أيام الأحد، الاثنين والأربعاء من الساعة 11سا إلى 12 س -

سيكون الطالب ملما بأهداف المقياس بناء على مستويات بلوم المعرفية:

1- مستوى المعرفة والتذكر Remembre: الطلاب في هذا المستوى يستعيدون المعلومات من الذاكرة (المكتسبات القبلية) حيث يقوم الطلاب بحفظ التعريفات المرتبطة بموضوع مجالات العلوم الاجتماعية، ويتم اعطاء الطالب أسئلة اختيار متعددة ويطلب منه الاجابة عليها، كما يمكن إعطاؤهم أسئلة ملء الفراغات، هدفها استحضار ما لديه من مكتسبات قبلية تتعلق بمختلف مجالات العلوم الاجتماعية.

2- مستوى الاستيعاب والفهم Understand: يقوم الطلاب بتحديد الخصائص الأساسية التي تسمح لهم بتحديد مختلف المتغيرات والمفاهيم المتعلقة بالمحور، وهنا نعطي الطالب بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهمه للدرس.

3- مستوى التطبيق Apply: يتعرف الطالب على مختلف المفاهيم المتعلقة بمجالات العلوم الاجتماعية، والأهداف من مختلف هذه المجالات، ونطلب من الطالب تشخيص بعض الظواهر الاجتماعية، وكيف يمكنه تقديم حلول لهذه المشاكل انطلاقا من تقنيات البحث والتشخيص التي تعلمها.

4- مستوى التحليل Analyze: يقوم الطلاب بقراءة مخلف المجالات والميادين التي تدخل ضمن مجالات العلوم الاجتماعية، ويعدها نجعل الطالب يقوم بتحليل الفروقات بين مختلف مجالات العلوم الاجتماعية.

5- مستوى التركيب والانشاء Create: يبحث الطالب عن دور مختلف مجالات وميادين العلوم الاجتماعية في تناول الظواهر الاجتماعية، وهنا يقوم الطالب بالعصف الذهني لإيجاد أسباب المشكلة وكيفية الحل انطلاقا مما استفاده منه من المحاضرات المقدمة.

6- مستوى التقويم Evaluate: دراسة السلوكيات لدى أفراد المجتمع، بناء على المصادر والأدوات المتاحة للطالب.

-

لكي يستطيع الطالب استيعاب هذا المقياس بسهولة يجب أن يكون على دراية ب:

_ مفاهيم أساسية حول العلوم الاجتماعية والتي يكون تلقى البعض منها في السداسي الأول خاصة ما يتعلق بالمحور الأول علم الاجتماع، والمحور الثاني علم النفس.

_ مفاهيم عامة حول العلوم الاجتماعي -

تمهيد للمقياس

مفهوم علم الاجتماع

موضوع علم الاجتماع

خصائص علم الاجتماع

عوامل ظهور علم الاجتماع

رواد علم الاجتماع -

يطلق مصطلح العلوم الاجتماعية على مجموعة من الفروع العلمية التي تتناول المظاهر الاجتماعية لمختلف الوقائع الانسانية، فهي تجعل الانسان الذي يعيش في المجتمع موضوعا لها، كما تتناول بالدراسة المجتمع بوصفه نتاجا للعلاقات بين أفراده.

-

_ ظهور ونشأة المصطلح.

نشأ علم الاجتماع كغيره من فروع المعرفة بين احضان الفلسفة، وظل الفلاسفة يشيرون الى ظواهره وموضوعاته من خلال تناولهم لقضاياهم الفلسفية، وبقي هذا شأنه حتى استقل عنها، ووصل الى مرتبة العلم المستقل، له مجالاته الخاصة، وقوانينه، ومناهج دراسية علمية قائمة على الملاحظة والتجربة ووضع الفروض ومحاولة اختبارها.

وقبل التطرق الى تعريف علم الاجتماع واشكالياته لا بد من الاشارة الى الوضع الذي أنتج هذا العلم في العالم الغربي، فقد كانت أوروبا في القرون الوسطى تقوم على قاعدتين، الأولى صلابة النظام الاقطاعي، والثانية سيطرة التفكير الديني أي رجال الكنيسة، وفي القرن الخامس عشر بدأت تتمزق هاتان الدعامتان، وظهرت دول مثل فرنسا واسبانيا وانجلترا وغيرها، وتخلت الشعوب عن اللاتنية لحساب اللهجات المحلية والقومية، وتزايدت طرق اكتساب المعارف خصوصا مع اختراع آلة الطباعة، وتوسعت التجارة البحرية، وبذلك برزت مظاهر النهضة الأوروبية الحديثة، وقامت هذه النهضة بالاحتكاك بالحضارة الاسلامية، والعودة للتراث الاغريقي الذي يتلاءم مع الفكر التحرري.

أدرك "سان سيمون saint simon" (1760-1825) ومن بعده "أجوست كونت A.comt (1798- 1857) ضرورة إيجاد علم جديد يدرس الظواهر الاجتماعية بطريقة علمية دقيقة، أسماه الأول "الفيسيولوجيا الاجتماعية"، وأسماه الثاني في بداية تشكيله "الفيزياء الاجتماعية"، وهي تسمية استخدمها توماس هوبس T.Hobbes" (1588_1679) من قبله بكثير، وهي التسمية نفسها التي استخدمها البلجيكي "أدولف كتلي Adolphe Quételet" (1796-1874) في دراسته الاحصائية للمجال الاجتماعي، ووضعها عنوانا لكتابه: "الفيزياء الاجتماعية physique sociale".

وفي هذا السياق كتب "أجوست كونت" سنة 1820 يقول:" نحن الأن نملك فيزياء فلكية، وفيزياء أرضية، وفيزياء آلية أو كميائية، كما أن لدينا فزياء نباتية وفيزياء حيوانية، لكننا ما زلنا في حاجة إلى فزياء أخرى وأخيرة تتعلق بالمجال الاجتماعي ليكتمل نظام معرفتنا بالطبيعة، وأقصد الفيزياء الاجتماعية، إنها العلم الذي يدرس الظاهرة الاجتماعية بطريقة موضوعية، بنفس الروح التي ينظر بها لظواهر الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو الفيسيولوجيا، أي أن تخضع الظواهر الاجتماعية لقوانين ثابتة.

كما أطلق كارل ماركس على هذا العلم اسم "علم المجتمع Science of society" وكان ذلك بعد تسمية أوجوست كونت الذي اقترح تسمية جديدة لمشروعه العلمي الجديد كي يكون مختلفا شكلا ومضمونا عن مقترح "كيتلي"، بذلك ظهرت هذه الكلمة "علم الاجتماع sociologie"، بعدما كانت في السابق الفيزياء الاجتماعية.

ثم تبع ذلك "جيدنجر Giddinge" الذي وافق على تسمية "كونت" مع تعديله ليكون الاسم "علم الاجتماع الاستقرائي Inductive Sociology" وسار العالم الفرنسي "رينيه مونيه R. Maunier" على نفس الطريقة فوافق على تسمية "كونت" مع اقتراحه تعديل الاسم ليكون علم الاجتماع المقارن.

وسبقهم جميعا المفكر العربي عبد الرحمن ابن خلدون بأربعة قرون في كتابه "العبر" الذي عرف بعد ذلك باسم "مقدمة ابن خلدون"، وفي هذا الكتاب أطلق على هذا العلم اسم "العمران البشري" أو الاجتماع الانساني، فساهم في تطوير علم الاجتماع في العالم العربي، وأدرك أنه لابد من منهج يبين الصادق من الكاذب من الأخبار التاريخية، ومن ثم كانت مقدمته التي يناقش فيها طبائع العمران البشري، وقوانين المجتمع الانساني، فلقد عالج ابن خلدون في هذه المقدمة معظم القضايا والمشكلات التي تعالج حتى الأن في إطار علم الاجتماع، لكن عمل ابن خلدون لم يكتب له الاتصال والاستمرار، ذلك لأنه قد واكب سقوط الحضارة العربية والاسلامية وصعود الحضارة الغربية، يضاف إلى ذلك الحواجز اللغوية والثقافية التي أخرت تعرف المفكرين الغربيين على أعمال ابن خلدون وانجازاته، ولذلك فـإن نشأة علم لاجتماع في الغرب كانت مستقلة عن نشأته في الشرق.

وكانت النشأة الغربية لعلم الاجتماع على يد "أوجست كونت" مرتبطة أشد الارتباط بظروف التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري التي كان يمر بها المجتمع الأوروبي في ذلك الوقت بحيث نستطيع أن نقول أن علم الاجتماع الغربي بكافة اتجاهاته وفروعه النظرية قد تطور استجابة للتطورات والمشكلات الاجتماعية في الانتقال من النظام القدم إلى النظام الجديد.

وبالتالي فكلمة "السوسيولوجيا أو علم الاجتماع sociologie " ظهرت على يد الفرنسي "أوجوست كونت" سنة 1830 في الدرس السابع والأربعين (47) من كتابه "دروس في الفلسفة الوضعية cour de philosophie positive " فلفظة sociologie مكونة من شقين:

Socio: اشتقت من الكلمة اللاتينية Sosius، التي تعني: المرافق (Compangnon).

Logie: اشتقت من الكلمة الإغريقية Logos التي تعني: الخطاب أو العقل.

وباجتماع الكلمتين نحصل على العلم الذي يهتم بالعلاقة الموجودة بين فردين فأكثر.

وبذلك يكون مفهوم علم الاجتماع هو علم المجتمعات البشرية، أو علم دراسة مجتمع الإنسان أو دراسة المجتمع والفرد والجماعة، أو دراسة الظواهر أو الوقائع أو الحقائق أو العمليات الاجتماعية، في ضوء رؤية علمية وضعية وتجريبية، وبعد ذلك استقل علم الاجتماع عن الفلسفة مع إميل دوركايم Émile Durkheim، بعد صدور كتابة (قواعد المنهج في علم الاجتماع ) سنة 1895م.

وهكذا يتضح أنه هناك خلاف كبير حول تسمية علم الاجتماع، رغم ما أشرنا إليه من أن تسمية "أوجست كونت" قد استقرت حتى يومنا هذا، وانتشرت في سائر الأوساط العلمية، ويرجع هذا الخلاف من ناحية إلى أن كل تسمية أطلقت على علم الاجتماع اعتمدت على تصور كل عالم من العلماء لموضوع العلم.

فنجد أن "سان سيمون" مثلا تصور أن موضوع هذا العلم هو دراسة وظائف الظواهر الاجتماعية على نفس النحو الذي تدرس به العلوم الطبيعية وظائف الظواهر الطبيعية، من هنا كان تفضيله لتسمية "الفيسيولوجيا الاجتماعية"، كما أن كارل ماركس قد تصور أن موضوع هذا العلم هو دراسة البناء الاجتماعي للمجتمع في صورة كلية، ولذلك رفض تسميته بعلم الاجتماع وأطلق عليه علم المجتمع، ومن ناحية أخرى فقد كان لدى البعض الآخر تصور معين لمنهج علم الاجتماع، فقد اعتقد جيدجينز أن المنهج الذي يجب اتباعه في هذا العلم هو المنهج الاستقرائي الذي يتدرج فيه البحث من دراسة الملاحظات الجزئية للظواهر إلى التوصل إلى تعميمات تنطبق على عدد كبير من الظواهر الفردية، بمعنى انتقال الباحث من الخاص إلى العام، أو من الجزئي إلى الكلي أو من البسيط إلى المركب، ومن هنا فإنه يفضل إطلاق اسم علم الاجتماع الاستقرائي، أما العالم رينيه مونيه فقد كان يعتقد أن المنهج المفيد في الدراسات العلمية الاجتماعية هو المنهج المقارن الذي يتبع الوحدة، وكذلك فإن المقارنة في رأيه مرحلة ضرورية سابقة على التفسير، ومعنى ذلك كله أن الاختلاف في التسمية كان يرجع بالدرجة الأولى إما في تصور معين لمنهج هذا علم، وكان كل من العلماء يريد أن يكون هذا التصور متضمنا في التسمية ذاتها.

2. مفهوم علم الاجتماع:

قدم علماء الاجتماع والباحثين والمختصين في هذا العلم مجموعة من التعاريف نذكر منها:

أوجوست كونت: "العلم الذي يدرس النظم الاجتماعية على الحالة التي بدت فيها، والتطورات حدثت لها فيما بعد".

ايميل دوركايم:" علم دراسة النظم الاجتماعية".

كما قدم "ماكس فيبر Max Weber" تعريفا عاما لعلم الاجتماع على أنه العلم الذي يحاول الوصول إلى فهم تفسيري للفعل الاجتماعي Social action من أجل الوصول إلى تفسير علمي لمجرى هذا الفعل ونتائجه.

كما عرف على أنه العلم الذي يدرس الظواهر الاجتماعية دراسة علمية بهدف الكشف عن القوانين أو القواعد أو الاحتمالات التي تخضع لها هذه الظواهر في ترددها أو اتجاهها أو اختفائها

3. موضوع علم الاجتماع

يندرج علم الاجتماع ضمن العلوم الإنسانية بصفة عامة، والعلوم الاجتماعية بصفة خاصة، والهدف الأساس الذي يسعى إليه هو دراسة المجتمع الإنساني بصفة عامة، ودراسة التنظيمات والجماعات والمؤسسات السياسية التي تنتمي إليها أو تشكلها جماعة من الأفراد بصفة خاصة، بمعنى أن علم الاجتماع يدرس الإنسان في حضن المجتمع.

من حيث الموضوع ذهب ابن خلدون إلى أن موضوع هذا العلم هو العمران البشري بما يتضمن من حوادث اجتماعية، أو وقائع اجتماعية تتصل بجميع أوجه النشاط الانساني، فللإنسان نشاطه الديني والأخلاقي والعائلي والاقتصادي والثقافي وهذه كلها أمور يدرسها هذا العلم.

أما أوجست كونت تصور أن هذا العلم يدرس الظواهر التي لا تدرسها العلوم الأخرى والسابقة عليه في الظهور، ولذلك فإن موضوع هذا العلم عنده هو الإنسانية بأسرها، لأن كل الظواهر الإنسانية هي ظواهر اجتماعية بالدرجة الأولى.

وعلى العكس من ذلك رأى هربرت سبنسر أن علم الاجتماع يصف ويفسر نشأة وتطور النظم الاجتماعية كالأسرة، وأن يقارن بين المجتمعات المختلفة من حيث نوعها وتطورها.

وقد جعل "اميل دوركايم Émile Durkheim من الظواهر الاجتماعية موضوعا رئيسيا لعلم الاجتماع، وحاول تحديد الخواص التي تميز هذه الظواهر عن غيرها من الظواهر الطبيعية والانسانية.

فعلماء الاجتماع يحددون موضوع علمهم بالظواهر الاجتماعية التي تظهر نتيجة لتجمع الأفراد معا، وتفاعلهم مع بعضهم البعض، ودخولهم في علاقات متبادلة، وتكوين ما يطلق عليه الثقافة المشتركة، إذا يتفق الأفراد على أساليب معينة في التعبير عن أفكارهم، كما أنهم يتفقون على قيم محددة، وأساليب معينة في الاقتصاد والحكم والأخلاق وغيرها.

وتبدأ الظواهر الاجتماعية بالتفاعل بين شخصين أو أكثر، والدخول في علاقات اجتماعية، وحينما تدوم هذه العلاقات وتستمر تشكل جماعات اجتماعية، وتعد الجماعات الاجتماعية من المواضيع الأساسية التي يدرسها علم الاجتماع.

كما أن التغير في الثقافة وفي البناء الاجتماعي أو ما يعرف بالتغير الاجتماعي أحد ميادين الدراسة في علم الاجتماع.

4. خصائص علم الاجتماع

يتسم علم الاجتماع بخصائص أساسية وهي:

_ علم الاجتماع علم تجريبي يقوم على الملاحظة وإعمال الفكر في الظواهر الاجتماعية، لا على البحث في مسائل ميتافيزيقية (علم ما بعد الطبيعة)، كما أن نتائجه ليست تأملية بل تفسر العلاقات بين موضوعات البحث الاجتماعي تفسيرا علميا.

_ علم الاجتماع علم تراكمي، بمعنى أن النظريات الاجتماعية الجديدة تستند على نظريات أخرى سابقة عليها.

_ علم الاجتماع ليس علما أخلاقيا، بمعنى أن عالم الاجتماع لا يسأل عما إذا كانت الأفعال الاجتماعية خيرا أم شرا، ولا يصدر أحكاما أخلاقية، ولكنه ينشد تفسيرها.

-

-

عوامل ظهور علم الاجتماع:

1.5 العوامل الفكرية:

تشكل مجموعة العوامل الفكرية طبيعة الآراء والاتجاهات والأفكار والأيديولوجيات والمذاهب والتيارات النقدية والراديكالية التي ظهرت في أوربا خلال عصر التنوير والمراحل الأولى من العصر الحديث، والتي لعبت دورا أساسيا في تشكيل آراء واتجاهات ونظريات علماء الاجتماع، وتصوراتهم عند دراستهم للظواهر والمشكلات الاجتماعية، كما أثرت هذه العوامل في تكوين آراء العلماء والباحثين المختصين في علم الاجتماع، وطبيعة النزاعات والمذاهب والمدارس الفكرية والأيديولوجية التي ينتمون إليها بالفعل، من ناحية أخرى لقد مهدت العوامل الفكرية إلى ظهور مجموعة من مناهج وطرق وأساليب البحث الاجتماعي التي أسهمت في دراسة النظريات السوسيولوجية وتطورها من أجل دراسة الظواهر والحياة الاجتماعية التي ظهرت مع ظهور المجتمع الصناعي الحديث.

فلقد أدت آراء فلاسفة التاريخ التي ظهرت بصورة خاصة خلال عصر الاصلاح والتنوير إلى نقد أساليب التفكير التي كانت سائدة خلال العصور الوسطى، ولاسيما اتجاه هذه الأساليب إلى الايمان بالغيبيات والتفسير اللاهوتي والميتافيزيقي الذي يبحث فيما وراء الطبيعة دون ابداء الأسباب الفعلية، كما أدت طبيعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت في أوروبا، وظهور القوميات والدعوة إلى السيطرة وتكوين المستعمرات فيما وراء البحار عن أهمية اتباع الأساليب العلمية لتحقيق المزيد من الاكتشافات الطبيعية، ودراسة ظواهر الحياة الطبيعية بصورة أكثر واقعية، كما كان لظهور بعض المذاهب الاقتصادية، ولاسيما التي ظهرت في بريطانيا وفرنسا مثل مذهب التجاريين من تحرير العقل البشري والدعوة إلى مزيد من حرية العمل والنقل والاتصال، كما كانت لحركات الاصلاح الديني ذاتها أثر بالغ في تطوير آراء ومعتقدات رجال الدين الكنسي أنفسهم، والدعوة إلى تبنيهم لاستخدام أساليب العلم الحديثة، كما ظهرت على سبيل المثال في أفكار المذهب البروتستانتي، والعمل على إعلاء منزلة كل من العقل والحرية الفردية، والتفكير العلمي الرشيد.

كما أدت العوامل الفكرية أيضا إلى تكوين اتجاهات وايديولوجيات أكثر طموحا ورغبة في التغيير، واكتساب المزيد من الديموقراطية، والحرية الفردية، والمساواة في العمل والانتاج ورأس المال، كما كان لظهور هذه العوامل أثر بالغ في تكوين الوعي الطبقي، وظهور المعارضين والمؤيدين لكل من الطبقات البرجوازية والرأسمالية والعمالية، وبالطبع هذه العوامل لم تظهر من فراغ بقدر ما كانت للأفكار التي ظهرت خلال عصر التنوير من أصداء كثيرة في تشكيل هذا الوعي، وتغير النسق العقائدي والفكري، ونمو الاتجاهات الحديثة التي تتلاءم مع نوعية المجتمع الصناعي الحديث.

من ناحية أخرى ساهمت مجموعة العوامل الفكرية في ظهور مجموعة من المذاهب الفكرية المفسرة للظواهر الاجتماعية، والتي تعرف بمذاهب العقليين ومذاهب التجريبيين، تلك المذاهب التي ركزت وبررت أهمية استخدام العقل أو التجربة في دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية في نفس الوقت

2.5 العوامل الاقتصادية:

شهد القرن الثامن عشر مجموعة من العوامل الاقتصادية التي مهدت لظهور علم الاجتماع وغيره من العلوم الأخرى، ومن أهم هذه العوامل قيام الثورة الصناعية في بريطانيا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ثم ما لبثت وانتقلت بعد ذلك للعديد من الدول الأوروبية المجاورة وبقية دول العالم الحديث بعد ذلك، كما أدت بعض العوامل الاقتصادية الأخرى إلى حدوث تغيرات متعددة على طبيعة البناءات والنظم الاجتماعية والسياسية، ومن أهم هذه العوامل نمو المستعمرات، والصراع بين الدول الأوروبية من أجل تكوين ثروات اقتصادية كبيرة ترتكز على السيطرة على الموارد الطبيعية، والمواد الخام التي جاءت بها الدول الأوروبية من دول الجنوب، وكونت بموجبها ثروات اقتصادية كبيرة، وهيمنة سياسية وعسكرية بقيت موجودة في دول المستعمرات حتى البدايات الأولى من القرن الحادي والعشرين، كما يرى العديد من علماء الاجتماع المعاصرين لطبيعة هذه العوامل الاقتصادية بأنها ارتبطت في نفس الوقت ببعض الأفكار والاتجاهات، التي مهدت لظهور الثورة الصناعية نفسها، ولاسيما ظهور كتاب آدم سميث A. Smieth عن "ثورة الأمم" في بريطانيا عام 1776، والذي غير كثيرا من آراء علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع سواء في بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا وغيرهم من الدول الأوروبية، ولقد صاحبت الثورة الصناعية بعض المظاهر الاقتصادية التي لم تكن موجودة من قبل مثل طبيعة الانتاج، ورأس المال، والعمل، ونظام الملكية، والتقدم التكنولوجي، وظهور نظام المصنع الحديث، وظهور الطبقات الاجتماعية العمالية، والطبقات الرأسمالية البرجوازية، ونمو الرأسمالية من المدن إلى الريف، وظهور مشكلات التحضر، وتغير أساليب المعيشة والحياة الحديثة، كما أحدثت الثورة الصناعية أو ما ترتب على نشأة المجتمع الصناعي الحديث من تغيرات اقتصادية متعددة، أدت بدورها إلى تغير نمط البناءات والنظم الاجتماعية مثل التغير الذي طرأ على النظام العائلي أو القبلي الذي كان سائد في العصور الاقطاعية، وتغير النظام الأسري، وعلاقة الرجل بالمرأة، وظهور العديد من المشكلات المصاحبة لهذه التغيرات المتنوعة.

3.5 العوامل السياسية:

تعتبر الثورة الفرنسية التي قامت عام 1789م من أهم الأحداث السياسية التي ظهرت خلال العصر الحديث بعد الثورة الصناعية التي ظهرت في بريطانيا، وأثرت كل منهما في تأسيس علم الاجتماع وتطويره، وتركيزه على تناول العديد من المشكلات التي صاحبت كل من الثورتين (الصناعية والسياسية) كغيره من العلوم الاجتماعية.

فقيام الثورة الفرنسية لم يحدث من فراغ بقدر ما أثرت مجموعة من آراء مفكري وفلاسفة عصر التنوير من التمهيد للقيام بهذه الثورة، وتغير النسق الفكري الذي ارتبط بنظريات الحق الطبيعي، التي أعطيت لكل من رجال الدين أو أصحاب السلطة الدينية، والتي أعطيت بعد ذلك للحكام السياسيين، وكما يحلل الكثيرون لطبيعة الثورة الفرنسية أنها لم تكن ثورة سلمية بقدر ما كانت ثورة دموية، وشهدت حرب عقائدية وفكرية واجتماعية متعارضة، ولهذا ظهر علم الاجتماع كمطلب ضروري كغيره من العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ظهرت في المجتمع الصناعي الحديث.

عموما لقد مهدت العوامل السياسية كغيرها من العوامل الفكرية والاقتصادية لقيام علم الاجتماع وظهوره، وإلى تنوع نظريات واتجاهات وأفكار رواد هذا العلم وأيديولوجياتهم، وتفسيرهم للمشكلات والقضايا والظواهر المجتمعية، كما أسهمت مجموعة هذه العوامل على تحديث وتطوير أساليب التفكير والبحث الاجتماعي ومناهجه المختلفة، كما ساهمت هذه العوامل في ظهور ونمو مجموعة من التيارات الفكرية المتباينة عند تفسيرها لقضايا المجتمع الحديث، والتي غيرت كثير من موضوعات علم الاجتماع وميادينه ومجالاته المختلفة.

-

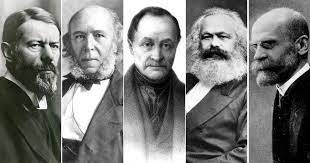

_ رواد علم الاجتماع:

6-1- ابن خلدون1332-1406:

ولد عبد الرحمان ابن خلدون في تونس سنة 1332م وتوفي في القاهرة بمصر سنة 1406م، وبذلك قد عاش 74 سنة تقلد خلالها العديد من المناصب الأدبية والقضائية، اشتهر بدراساته العلمية حول الظواهر الاجتماعية التي وضعها في كتابه الموسوم ب"كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، وهو كتاب مؤلف من سبعة أجزاء، يبدأ بكتاب "المقدمة" التي وضع فيها ابن خلدون أفكاره وآراءه حول العمران البشري، وقام بتتبع أحول المجتمع الإنساني، وعوامل نشأته وقوته، إلى عوامل ضعفه واضمحلاله، كما درس بعض الخصائص الاجتماعية لمختلف الأصناف الاجتماعية، كالبدو وصفاتهم، والحضر وصفاتهم، والعلاقة القائمة بين هذه المجتمعات.

وانطلاقا من هذه الفكرة، اعتقد ابن خلدون أن المجتمع الإنساني يسير وفق قوانين محددة وثابتة، "فحوادثه مرتبطة بعضها ببعض، وأن المجتمع البشري شأنه شأن الفرد الذي يمر بمراحل منذ ولادته وحتى وفاته، وكذلك يحدث للدول، وأن مسيرة المجتمع تغيرية دائرية، تبدأ وتنتهي من النقطة التي بدأت منها، وأن هذه الظاهرة - دورة المجتمع – مستقلة عن الإدارة الإنسانية، وقد أسهب ابن خلدون في تحديد أسباب التعاقب المنظم لدورة الظواهر العمرانية (الاجتماعية)".

وقد استخدم ابن خلدون مفهوم "الدولة" عند دراسته للتغير الاجتماعي، واعتبرها كمؤشر للتغير الاجتماعي بدلا من القيم والمعايير والأسرة والقبيلة، وحسب ابن خلدون فإن الدولة تعيش عمرا محددا مثل الإنسان يبدأ من الميلاد، ثم شباب، فالموت، وبالتالي فإن عمر الدولة لا يتعدى أعمار ثلاثة أجيال، والجيل هو متوسط عمر شخص واحد ويكون أربعون عاما، وبالتالي يكون عمر الدولة هو (120) سنة. وفي هذا يقول: "إن الدولة في الغالب لا تعدوا أعمار ثلاثة أجيال، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط. فيكون أربعين الذي هو إنتهاء النمو والنشوء إلى غايته، ويمثل كل جيل مرحلة من مراحل عمر الدولة، فالمرحلة الأولى تمثل النشأة والتكوين، أما المرحلة الثانية فتمثل النضج والاكتمال (القوة)، وتمثل المرحلة الثالثة الهرم والشيخوخة.

على هذا الأساس فسر ابن خلدون ظاهرة التغير الاجتماعي في الدولة، حيث تنشأ الدولة من خلال البداوة، وما تتميز به من خشونة وبأس وقوة، وعصبية، ثم بعد أربعين سنة تتبدل صفات المجتمع وتميل أكثر إلى الترف واللهو، والاتكال على الحاكم، وهنا تبدأ العصبية بالضعف والفتور، وتدوم هذه المرحلة أربعون سنة كذلك، وتبقى الأربعين سنة الأخيرة من عمر الدولة، تكون فيها هزيلة وضعيفة، بما آل الناس إليه من الجبن والضعف والاستكانة، فتصير غير قادرة على حماية نفسها من الأعداء، وهذا أحد مؤشرات فناء الدولة.

ونلاحظ من خلال تفسير ابن خلدون للتغير الاجتماعي أنه اعتمد على مفهوم العصبية في تطرقه إلى التغيرات التي تصاحب مختلف مراحل حياة الدولة وهي تعني (العصبية) "الشعور الذي يحس به الفرد تجاه من يربطه وإياه من نسب، أو ما تقتضيه عوامل الحوار أو الولاء من ضرورة الدفاع عنه ضد الظلم، وهي أساس التغلب والتماسك بين الأفراد مما يؤدي إلى تقوية الدولة والملك. وكلما كانت هذه خاصية الاجتماعية قوية في المجتمع كانت الدولة قوية، وإذا بدأت العصبية بالضعف والفتور داخل المجتمع، ضعفت معها الدولة، وإذا زالت، زالت معها الدولة

ونستخلص في الأخير من خلال نظرية ابن خلدون حول التغير الاجتماعي، أنه توصل إلى العديد من القوانين التي تتحكم في عملية التغير الاجتماعي كالعصبية مثلا، وهي قوانين خاصة بالمجتمع الذي عاصره وعاش، وهو يحمل خصائص نابعة من الظروف التي كانت سائدة في ذلك الوقت أي حوالي القرن الرابع عشر، حيث يرى محمود الكردي أن "ما يؤخذ على آراء ابن خلدون عامة، أن النتائج التي توصل إليها لا تنطبق إلا على المجتمعات التي شاهدها في رحلاته، أو عاش بها واستقر".

كما أن مسألة عمر الدولة الذي حدده ابن خلدون بمئة وعشرون عاما لا أساس له من الصحة، فقد دل التاريخ قديما وحديثا أن هناك دولا عاشت وما تزال تعيش لمئات السنين، وهي لا تزال في أوج قوتها وهيمنتها على باقي الدول الأخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، ولا علاقة للمراحل التي ذكرها ابن خلدون في ذلك من شيء، بفضل المكاسب التي تحققت عند هذه الدول من خلال النظام الديمقراطي وسياسة التداول على السلطة، وليس من الضروري أن تكون هناك علاقة بين التحضر والفساد، "إذ غير المنطقي أن نربط بين عملية التحضر التي يمر بها المجتمع، وحالة الفساد التي يراها ملازمة لذلك الأمر الذي ينتهي بها حتما ـــــ طبقا لرأيه ــــــ للهرم والاضمحلال والزوال.

6-2- أوجست كونت (Auguste Comte): ( 1798-1857)

أوغست كونت عالم اجتماع وفيلسوف، ولد بمون بوليه بفرنسا" في 19 جانفي 1798. أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به الآن، أكد ضرورة بناء النظريات العلمية المبنية على الملاحظة، إلا أن كتاباته كانت على جانب عظيم من التأمل الفلسفي، ويعد هو نفسه الأب والمؤسس للفلسفة الوضعية.

لقد كان تفكير أجوست كونت انعكاسا للأحداث المضطربة التي اتسم بها عصره، فقد أدخلت الثورة الفرنسية تغييرات مهمة على المجتمع، وقد كان التصنيع المتنامي قد بدأ بتعديل أساليب الحياة التقليدية للفرنسيين. ومن هنا أراد "كونت" أن يضع علما جديدا لتفسير القوانين التي تحكم وتنظم حياة العالم الاجتماعي، وحسبه فإن لكل علم موضوعه الخاص به، إلا أن جميع هذه العلوم ينظمها منطق واحد، وتتحرك وفق منهج علمي يهدف إلى كشف النقاب عن قوانين شاملة .

ولقد قسم كونت موضوعات هذا العلم إلى قسمين هما :

(1) الاستاتيكا الاجتماعية .

(2) الديناميكا الاجتماعية.

ولقد كان في تصوره أن هذين القسمين يصوران البناء التنظيمي لهذا المجتمع وكذا مبادئ التغير الاجتماعي لهذا المجتمع ، فالاستاتيكا الاجتماعية تشمل الطبيعة الاجتماعية ( الدين والفن والأسرة والملكية والتنظيم الاجتماعي) والطبيعة البشرية (الغرائز والعواطف والعقل والذكاء) بينما تشمل الديناميك الاجتماعية قوانين التغير الاجتماعي والعوامل المرتبطة به ( مستوى وطريقة الحياة ونمو السكان ومستوى التطور الاجتماعي والفكري )

حيث أظهر أن تغير المجتمعات وتقدمها حسب قانون الأحوال الثلاث وأكد بذلك على عامل تطور التفكير البشري.

ويرى كونت من خلال قانون الأحوال الثلاث، أن المجتمعات الإنسانية قد مرت بثلاث أطوار وهي: اللاهوتية، الميتافيزيقية، والوضعية،

_قانون الحالات الثلاث :

يرى " كونت " أن البشرية مرت عبر تاريخها الطويل منذ وجودها حتى زمانه بحالات ثلاث، أو مراحل ثلاث متتابعة ومتوالية، وهذه الحالات الثلاث يطلق عليها " كونت " " قانون التقدم الإنساني"

أ. الحالة اللاهوتية :

يرى " كونت " أن في هذه الحالة أو المرحلة كانت البشرية تحاول فيها التعرف على ما حولها. وكان العقل الإنساني يبحث في هذه المرحلة عن حقيقة الظواهر, وكان يحاول إرجاع كل طائفة من الظواهر إلى علة أو مبدأ مشترك. وتمثل هذه المرحلة تعدد الآلهة العلوية فهناك إله للزرع وآخر للمطر وثالث للصيد وهكذا لكل لشأن من شئون الحياة إله علوي غير منظور .

ب_ الحالة الميتافيزيقية:

في الحالة الميتافيزيقية بدأ العقل الإنساني يبحث عن علل الأشياء والظواهر في الأشياء والظواهر نفسها، وليس في كائنات علوية مفارقة . وقد بدأ الإنسان في هذه المرحلة بالتعدد أيضا ، فأخذ يرجع العلل إلى قوى متعددة بتعدد الظواهر مثل القوة المكيانيكية ، القوة الفيزيائية ، القوة الحيوية .. إلى غير ذلك من قوى متعددة ثم انتهى الأمر بالعقل الإنساني إلى توحيد هذه القوى المتعددة في قوة واحدة هي ( الطبيعة ) فالطبيعة أصبحت جامعة لكل القوى التي كانت متفرقة في الظواهر والأشياء .

ج_الحالة الوضعية:

يرى " كونت" أن العقل الإنساني في المرحلتين السابقتين كان يعيش حالات من الأوهام الذاتية والخرافات المتوارثة التي لا صله لها بالواقع، ولذلك كان يتخبط من الحالة اللاهوتية ، ثم الحالة الميتافيزيقية ، لكن الأمر لم يستمر على ذلك بل أن العقل ينتقل من هذه الأوهام الذاتية إلى حقائق الحالة " الوضعية" .

والعقل في هذه الحالة الثالثة التي أطلق عليها كونت " الوضعية" يتخلص في الواقع من أوهام اللاهوت والميتافيزيقيا، ويدرك الأشياء على حقيقتها كما هي في الواقع والموضوع، فيقصر همه على الاهتمام بواقع الأشياء واستكشاف قوانين الظواهر من خلال واقعها المادي الوضعي القائم على الملاحظة والتجربة.

منهج البحث عند "كونت":

تتلخص قواعد المنهج عند كونت في الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن ثم ما يسميه كونت بالمنهج التاريخي وسنتعرض في الآتي لكل منها :

أ- الملاحظة: المقصود بالملاحظة ليس مجرد الإدراك المباشر للظواهر ولكن هناك وسائل أخرى مثل دراسة العادات والتقاليد والآثار ومظاهر الفنون الأخرى وتحليل ومقارنة اللغات والوقوف على الوثائق والخبرات التاريخية ودراسة التشريعات والنظم السياسية والاقتصادية وما إليها .

ب- التجربة: يقصد بها التجربة الاجتماعية حيث يمكن مقارنة ظاهرتين متشابهتين في كل شيء ومختلفتين في شيء واحد.

ج- المنهج المقارن: وهو يرى أن المقارنة الاجتماعية بالمعنى الصحيح تقوم على مقارنة المجتمعات الإنسانية بعضها ببعض للوقوف على أوجه الشبه وأوجه التباين بينها.

د- المنهج التاريخي: ويسميه كونت بالمنهج السامي ويقصد به المنهج الذي يكشف عن القوانين الأساسية التي تحكم التطور الاجتماعي للجنس البشري باعتبار هذا الجنس وحدة واحدة تنتقل من مرحلة إلى أخرى أرقى منها.

6-3 كارل ماركس karl Max (1818-1883)

ولد كارل ماركس في ترير بألمانيا في 05 ماي 1818، وهو فيلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وصحفي واشتراكي ثوري، لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية، واعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ، نشر العديد من الكتب خلال حياته، أهمُها "بيان الحزب الشيوعي"، و "رأس المال"، وبالرغم من أن ماركس مثله مثل "أوغست كونت" و"إميل دوركايم"، كان يسعى إلى تفسير التغيرات التي طرأت على المجتمع الأوربي خلال الثورة الصناعية إلا أنه يختلف معهم في الأفكار التي طرحوها بصورة كاملة، وقد ارتبطت أهم التغيرات في نظره بتطور الرأسمالية التي تشكل بطبيعتها نظاما طبقيا يتميز بالصراع والاستغلال، وهذا ما يؤدي في نظره إلى التفاوت واللامساواة والتفكك والعديد من المشاكل الاجتماعية.

وقد عرف بالمادية التاريخية وقده الشديد للرأسمالية، ودفاعه عن الطبقة البروليتارية ( العمال الكادحون)، ومن أهم مؤلفاته "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"، "نظريات فائض القيمة"، "بيان الحزب الشيوعي"، "بؤس الفلسفة"، "الإيديولوجية الألمانية"، "المسألة اليهودية" وكتابه الشهير مع زميله "انجلز" المعنون ب"رأس المال" 1887.

لقد كان ماركس يدعو إلى نظرية سوسيولوجية ثورية وراديكالية لا يؤمن بمبدأ التوازن والمحافظة على المجتمع، بل كان يدعو إلى التغيير الجذري في إطار ما أطلق عليه "المادية التاريخية والجدلية"، مع السعي بكل الطرق إلى القضاء على الفكر البرجوازي.

ومن اسهاماته أيضا تصوره للتطور التاريخي البشري الذي صنفه إلى عدة أطوار هي:

المرحلة الميدانية مرحلة العبودية مرحلة الإقطاعية مرحلة البرجوازية مرحلة الاشتراكية مرحلة الشيوعية (القضاء على الملكيات الفردية)

وحدد "ماركس" ملامح التقدم في المراحل التاريخية التي بدأت بمجتمعات الصيادين والحصادين، أو ما سماها بالبدائية الشيوعية، وانتقلت عبر نظم العبودية القديمة، ونظم الإقطاع القائمة على تقسيم العمل ببين ملاك الأراضي والعمال، وكان التجار والحرفيين مؤشرا على بداية نمو الطبقة التجارية أو الرأسمالية التي أخذت تحل مكان ملاك الأراضي من النبلاء، ووفق هذه النظرة في انتقال المجتمع من مرحلة إلى أخرى، اعتقد "ماركس" أن نظاما جديدا سيحل بدلا من النظام الرأسمالي بالطريقة نفسها التي اتحد بها الرأسماليون للإطاحة بالنظام الإقطاعي، وذلك من خلال الثورات العمالية التي ستقوم بتغيير النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على الطبقية، إلى نظام جديد قائم على العدالة والمساواة بين الطبقات .

ومن خلال هذه الأفكار الماركسية نستنتج أن العامل الاقتصادي هو أساس التغير الاجتماعي على مر التاريخ عند ماركس، وكانت المجتمعات الإنسانية تنتقل من حال إلى آخر عن طريق انتقال النظام الاقتصادي من مرحلة إلى أخرى، من مرحلة الصيد إلى الإقطاع إلى الرأسمالية، ثم إلى الاشتراكية، الذي سيؤول إليه النظام الاقتصادي الجديد وهو انتقال الملكية من الفردية إلى الجماعية، ويكون الانتاج أكثر تقدما وكفاءة مما هو عليه في ظل النظام الرأسمالي، وسينشأ مجتمع أكثر إنسانية من ذاك الذي نعرفه وتتغير الأوضاع الاجتماعية ونمط الحياة، وهكذا يتغير المجتمع الانساني من وضعية اجتماعية إلى أخرى، وكلما كان النظام الإقتصادي أحسن كان التغير الاجتماعي ينتقل إلى وضع أحسن.

ينظر ماركس إلى المجتمع كنسق يتكون من مستويين أساسيين هما:

_ المستوى التحتي: يشمل قوى الانتاج، العاملون، التجهيزات، رأس المال، الأدوات.

_ المستوى الفوقي: ويشمل علاقات الانتاج، حقوق الملكية، العلاقات التنظيمية، الأفكار السياسية، أشكال الوعي الاجتماعي.

ويعتقد كارل ماركس أن هناك دائما في أي مجتمع طبقتين اجتماعيتين أساسيتين، فمثلا في المجتمع الرأس مالي هناك البرجوازية هم الذين يملكون وسائل الانتاج، والبروليتارية (الطبقة الكادحة) لا يملكون سوى قوة عملهم وجهدهم، فيحدث صراع طبقي بحكم تناقض مصالحها، فالعمال هم الذين ينتجون القيم من خلال عملهم وجهودهم، أما الرأسماليون فينتزعون فائض القيمة.

_ الاغتراب:

يعد مفهوم الاغتراب أحد أهم المفاهيم الأساسية في السوسيولوجية الماركسية، والاغتراب يحدث في المجتمع الطبقي، فالرأسمالي يحول طاقة العمل إلى سلعة مثلها مثل أي سلعة بمقدار وقت العمل اللازم اجتماعيا لإنتاجها، وهذا الوقت اللازم لإنتاج قوة العمل يمثل في الوقت المستغرق لإنتاج المستلزمات الأساسية لبقاء الإنسان العامل على قيد الحياة مثل المأكل والملبس والمسكن، وبهذه الكيفية فإنه يجعل هذا العمل غريبا عن نفسه، أي يصبح عمله مغتربا عن ذاته، ويصبح سلعة تباع وتشترى، وهذا الجهد المضاعف يؤدي بالعامل إلى التعب فيصبح غير قادر أن يقوم بدوره تجاه المجتمع، وحتى عائلته، ويفقد بالتالي علاقاته الاجتماعية، ويصبح غريبا عن مجتمعه، كما يشير أيضا هذا المفهوم إلى الإصابة بالملل وفقدان الإبداع في العمل لأنه متكرر، ولا يعلم العامل ما هي نتيجة عمله.

6-4 إيميل دوركايم Emile Durkheim (1858-1917)

ولد في 15 أفريل 1858 في إيبنال Epinal بفرنسا من عائلة يهودية راهبة، ، وعين أستاذ بجامعة بوردو 1887، ثم جامعة السوربون 1902، أنشأ مجلة الحولية الاجتماعية 1896، من أهم أعماله: أطروحة الدكتوراه عن تقييم العمل الاجتماعي 1893، قواعد المنهج في علم الاجتماع 1897، كما قام بدراسة حول الانتحار 1897، كتاب الصور الأولية للحياة الدينية 1912، علم الاجتماع والفلسفة 1924، كتاب التربية والأخلاق 1903.

يعد أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث، وقد وضع لهذا العلم منهجا خاص به يقوم على النظرية والتجريب في آن معا.

تعد الظاهرة الاجتماعية أساس موضوع علم الاجتماع عند دوركايم، والذي عرفها في كتابه قواعد المنهج:" كل وسيلة أو كل أسلوب للتصرف، تمارسا فرضا أو إجبارا خارجيا على الفرد، تتصف بالعمومية في مجتمع ما، ولكنها توجد في الوقت نفسه مستقلة بذاتها"، ونفهم من خلال هذا التعريف أن تواجد الظاهرة قبل مولدنا وبعد وفاتنا، كما أنها تتميز أيضا بسمة القهرية الاجتماعية أو الالزامية.

في كتاب دوركايم في تقسيم العمل الاجتماعي فقد ناقش فيه مفهوم التضامن الاجتماعي، فالزيادة السكانية تؤدي إلى أزمة كبيرة في فرص العمل، الأمر الذي استوجب حلها وتقسيم العمل، مما زاد في تعقيد المجتمع وبنائه، حيث صنف "دوركايم" التضامن في المجتمعات إلى نمطين:

أ/ التضامن الألي: نجده في المجتمعات البسيطة التي يسودها روابط آلية تتمثل في علاقات القرابة والنسب، كالقبيلة والقرية، فهم متشابهون فكرا وسلوكا.

ب/ التضامن العضوي: نجده في المجتمعات الصناعية الحديثة، والتي يشبه اعضاؤها أعضاء الكائن الحي، وعلاقتهم تكاملية، يؤدي كل عضو منهما وظيفة تكامل مع الأعضاء الأخرين، وتمتاز أدوارهم بالتخصيص، فيحتاج الانسان لغيره لاستكمال حاجاته.

فحسب دوركايم يتغير المجتمع الإنساني من التضامن الميكانيكي إلى العضوي، إذ وصف حالة التضامن الميكانيكي معبرا عن الشعور الجمعي الذي يصف مفهوم (نحن) لأن كافة أفراده متجانسون عقليا وأدبيا، ومشتركون في معتقدات واحدة، ومتجانسون اجتماعيا، وعندهم تقسيم عمل قائم على العمر والجنس المتصف بالبساطة والمتضمن علائق اجتماعية منسوجة من خلال الروابط القرابية المتصفة بالمتانة التي لا تحل ولا تنكسر، بذات الوقت يخلق بين حاملي هذه العلاقات شعورا جمعيا قويا وولاء للضمير الاجتماعي الأمر الذي لا يفسح المجال عندهم للتعبير عن حريتهم الفردية أو مواقفهم الشخصية.

بعد هذه المرحلة ينتقل المجتمع إلى مرحلة جديدة تتصف بالتضامن العضوي الذي يقابل المجتمع الحديث المتصف بالعلاقات الجزئية والجانبية المعتمدة على المصلحة الذاتية والوظيفية المهنية، ولا يوجد أي أثر للأواصر القبلية أو القرابية، وفي ضوء ذلك تكون العلاقات الاجتماعية سهلة الانحلال والانكسار، وهذا ما يفسر لنا أن الشعور الجمعي فيه ضعيف، وهذا ما يسهل على الفرد التعبير عن مواقفه الشخصية وحريته الفردية بكل حرية بدون مجاملة أو تردد.

وقد بين دوركايم انتقال المجتمع من المجتمع التقليدي المبني على التضامن الميكانيكي إلى المجتمع الصناعي المبني على التضامن العضوي عن طريق التقدم في تقسيم العمل، وأرجع عملية تقسيم العمل إلى العامل الديموغرافي بحيث لاحظ أن بكثرة الأفراد في المجتمع، يمارس بعضهم على البعض تأثيرا يجعلهم يتفاعلون بقوة وسرعة أكثر، مما يجعل الحياة الاجتماعية تتكاثف بتقسيم العمل، يكون ذلك التكيف معبر عن درجة تعقيد المجتمع وبالتالي عن الحضارة.

من خلال الطرح السابق يفسر "دوركايم" التغير الاجتماعي من خلال انتقال المجتمعات الانسانية من الحالة الميكانيكية إلى العضوية من خلال التخصص وتقسيم العمل، ويواكبه في ذلك تغيرات في الأدوار والقيم والعلاقات الاجتماعية وحتى في نمط الحياة، أي في البناء الاجتماعي، وينتقل المجتمع من حالة التجانس إلى حالة اللاتجانس.

في حين دراسته حول الانتحار فقد طبق دوركايم منهجه في تناول الانتحار كظاهرة اجتماعية، وذلك بتنقله من المستوى الفردي إلى المستوى الاجتماعي، فلم يدرس الأسباب الفردية للانتحار أو الآثار الجغرافية المناخية أو العرق أو السلوك النفسي، بل ركز على مدى انتشارها وتباينها بين المجتمعات، ولقد عرف دوركايم الانتحار بأنه:" كل حالات الموت التي تكون نتيجة فعل مباشر أو غير مباشر، إيجابي أو سلبي، قام به الشخص المنتحر وهو يعلم مسبقا أه سيؤدي إلى هذه النتيجة"، وقد قسم دوركايم الانتحار إلى أربعة أنواع، وذلك على أساس درجة الاندماج من جهة والضبط الاجتماعي من جهة أخرى، وهذه الانواع هي:

أ/ الانتحار الأناني: في هذا النوع من الانتحار تكون درجة اندماج الفرد مع الفرد منخفضة جدا، ونتيجة الفردانية مفرطة، وضعف الضمير الجمعي، حيث يترك للفرد السعي وراء مصلحته الخاصة بأي طريقة حتى ولو كانت الانتحار.

ب/ الانتحار الايثاري "التضحية في سبيل الغير": يحدث ذلك في المجتمعات ذات التكامل والاندماج العالي، فالفرد هنا يشعر بأنه ل يستطيع العيش دون مجتمعه بسبب شدة تماسكه وانسجامه مع مجتمعه، فيضحي بماله وبنفسه من أجل استمرار مجتمعه، وإذا فشل في انقاذ الجماعة من الخطر فإنه يقدم على الانتحار مثل العمليات الانتحارية.

ج/ الانتحار القدري: هنا الضبط الاجتماعي للأفراد شديد ومرتفع، وتصبح حرية الفرد مقيدة، ولا يشعر بالأمل في الحياة مثل انتحار السجناء.

د/ الانتحار الفوضوي: هذا النوع من الانتحار يحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع، فالاضطرابات التي تحدث في المجتمع كالكساد أو الانتعاش الاقتصادي قد تؤدي إلى تعطيل الجماعة في بسط سلطتها على الأفراد، وهذا ما يسمى بالتفسخ الاجتماعي، وهنا تصبح درجة الضبط الاجتماعي منخفضة جدا فتؤدي بالفرد إلى الانتحار.

إن موضوع علم الاجتماع عند دوركايم هو الوقائع الاجتماعية المتمثلة بالنظم الاجتماعية وليس الفرد، وتدرس هذه الوقائع كأشياء بالملاحظة وكمواضيع لها وجودها بذاتها مستقلة عن الأفراد والأحداث التي أدت إلى وجودها، وهذا ما نعني به دراسة الاجتماعي بما هو اجتماعي، فيمكننا دراسة العائلة او المدرسة باعتبارها بنية اجتماعية دون الرجوع إلى العوامل الفردية، فلا يهم المنتحر أو لماذا انتحر، وإنما تفسر ما هي الأسباب التي دفعته إلى الانتحار، وذلك عن طريق الدراسة العلمية وفقا للمنهج التجريبي.

6-5 ماكس فيبر Max Weber (1864-1920)

ولد في 21 أفريل 1864 ب إرفورت ألمانيا، ابن عائلة من الصناعيين وتجار الجملة وأصحاب مصانع النسيج، كما كان شاهدا على التحولات الاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية، ويعد ماكس فيبر من بين علماء الاجتماع الأكثر شهرة في علم الاجتماع نظرا للإسهامات الكبيرة التي قدمها في خدمة هذا العلم، بالرغم من غيابه الباكر قبل أن يكمل معظم أعماله التي من أشهرها "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" الذي يعد إسهاما كبيرا في علم الاجتماع.

عرف فيبر علم الاجتماع بأنه:" ذلك العلم الذي يحاول أن يجد فهما تفسيريا للفعل الاجتماعي، من أجل الوصول إلى تفسير علمي لمجرى هذا الفعل وآثاره، كما يعرف الفعل الاجتماعي بأنه: سلوك إنساني يضفي عليه الفاعل معنى ذاتيا سواء كان هذا المعنى واضحا أو كامنا، ويقصد "فيبر" بالفعل هو سلوك الفرد داخل المجتمع.

الفعل = سلوك +معنى

الفعل الاجتماعي =الفعل (سلوك + معنى) + تفاعل

وقد ميز "فيبر" أربعة أنواع من الفعل الاجتماعي هي:

أ/ الفعل التقليدي: يستند هذا الفعل على العادات والقيم والأعراف والتقاليد، مثل المصافحة وأنواعها، والأكل بطريقة معينة وفقا للمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد.

ب/ الفعل الوجداني أو العاطفي: هو الفعل الذي توجهه العواطف مثل ضرب الأم لأبنها عندما يقوم بسلوك سيء، فهو يتميز بالعاطفة والانفعالية.

ج/ الفعل الأخلاقي العقلاني: له درجة عالية من الوعي مثال الدفاع عن الوطن "قناعة".

د/ الفعل العقلاني الغائي "هدف": يرتبط هذا الفعل بالتخطيط والترشيد العقلاني، أي يخطط قبل التنفيذ، ويقارن ما لديه من إمكانيات للوصول إلى أهداف النجاح، ويحلل النتائج المتوقعة في هذا الفعل، مثل الاستراتيجيات العسكرية والسياسية.

وفي أثناء دراسته للسلطة وشرعيتها توقع "فيبر" أن كل نوع من أنواع الفعل قد يؤدي إلى نمط معين من السلطة، وعليه فقد قسم السلطة إلى ثلاثة أنماط:

أ/ السلطة التقليدية: ترتبط بالفعل التقليدي، ويقوم اعتراف الناس بها على اساس التقاليد الأعراف، مثل شيوخ القبائل، والملوك.

ب/ السلطة الكارزماتية "الملهمة": تقوم على الفعل الوجداني العاطفي، وأساس شرعيتها الصفات الشخصية ذات قيمة جاذبية للناس.

ج/ السلطة العقلانية: فترتبط بالفعل العقلاني بنوعه الغائي "ذو البعد الهدفي" والقيمي، وأساس شرعيتها الأنظمة والقوانين.

أما كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" 1905، فقد حاول "فيبر" تفسير ظهور الرأس مالية في الغرب دون البلدان الأخرى، بمعنى أن "فيبر" حول تفسير الأسباب والظروف التي أدت إلى تحول المجتمع الإقطاعي إلى مجتمع رأسمالي، فقد بين أن القيم البروتستانتية الكالفانية تحث على ابتغاء الكسب المثمر وتنمية المال وفق دوافع سيكولوجية ومبادئ أخلاقية مثل: الحرص على المال، الشح، الاستثمار، عدم التبذير، حب العمل، ومن لا يعمل لا يأكل، وهذه هي الأسس الرئيسية التي قامت عليها الرأسمالية الحديثية، وأدى هذا التحول الفكري في نظره إلى مجتمع مزدهر اقتصاديا، عقلاني التفكير والفعل، أساس نشاطه الفرد العامل، تحكمه المنظمة التي تتمثل في نظام بيروقراطي رسمي، وهو ما يشكل روح الرأسمالية.

-

_ علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى.

إن التوصل للملامح الأساسية للدراسة في علم الاجتماع يقتضي أن نقف على علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى، تلك التي تتداخل معه من حيث اهتمامها بجانب أو أكثر من جوانب المجتمع، فعلم الاجتماع يحاول تفسير السلوك الانساني سواء في الماضي أو الحاضر، أي أنه يشكل محاولة علمية منظمة لدراسة النماذج السلوكية للإنسان، سواء منها ما يمكن استخلاصه مباشرة أو استنباطها من تراث متمثل في الفنون والآداب والأثار وغيرها.

وما من شك أن محاولة وضع حدود فاصلة بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى سوف تكون محاولة قاصرة، ذلك أن السلوك أو الفعل الإنساني ينتمى إلى معظم مجالات هذه العلوم، أو يرتبط بها، هذا فضلا عن أن تداخل العلوم وتكاملها أصبح حقيقة واقعة بمعنى أن تفسير أي ظاهرة سلوكية لابد أن يأخذ في الاعتبار الأبعاد السلوكية ، والنفسية والاقتصادية والسياسية وغيرها، ومع تسليمنا بصعوبة الفصل الحاسم بين موضوعات أو مجالات العلوم الاجتماعية إلا أن هذا لا يعنى وجود تمييز ولو لغرض التحليل العلمي بين المجالات التي يهتم بها كل فرع، والمناهج التي يستخدمها في محاولته تفسير الظاهرة موضوع الدراسة.

1.7_ علاقة علم الاجتماع بالفلسفة.

لعل من البديهيات أن كل العلوم، الطبيعي منها والاجتماعي ، قد نشأ في أحضان الفلسفة ، وكثيرا ما يتردد القول بأن الفلسفة هي أم العلوم، ومع ذلك فقد راحت العلوم الطبيعية والإنسانية تبحث عن مجالاتها الخاصة وتطور البحث والدراسة في هذه المجالات، حتى بدأ كل منها يشكل لنفسه ميدانا خاصا، ويطور أساليب خاصة في البحث والتحليل ، وكلما تبلور موضوع، ومنهج ، ونظرية ، نشأ علم جديد ، وأخد في الاستقلال عن الفلسفة ، واتخذ لنفسه صفات خاصة ومنظورات متميزة.

فعلم الاجتماع إذا كان قد شكل لنفسه مجالا خاصا ومنهجا خاصا، واتخذ شكل العلم المستقل، إلا أنه ليس في غنى عما تمده به الفلسفة من قواعد للاستقراء والاستنباط، ومنابع الأخلاق والدين وجذور المعرفة وغيرها من الأمور الي تحظى باهتمام مستمر من هذين العلمين.

كذلك فإن علم الاجتماع بدأ يقدم تفسيرات علمية لكثير من القضايا الفلسفية، مثل الأخلاق، والوظيفة الاجتماعية للدين، كل هذه من المسائل التي يسهم علم الاجتماع في دراستها دراسة علمية منظمة تضيف أبعاد جديدة لدراستها من المنظور الفلسفي.

2.7 _علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد:

علم الاقتصاد يهتم بدراسة نظم الانتاج والتوزيع والاستهلاك، وقد عرفه "آدم سميث" بأنه العلم الذي يدرس طبيعة ثروة الأمم ومظاهرها الخارجية، هذا ويهتم الاقتصاد بصياغة وتحديد المفهومات المرتبطة بنواحي الإنتاج والتوزيع والاستهلاك مثل مفهومات رأس المال، والرأسمالية، والعرض والطلب، والنمو الاقتصادي.....

ومع ذلك فإن هناك مجالات وموضوعات لم تلقى الاهتمام الواجب من جانب علماء الاقتصاد، وأصبحت مجالا خصبا لعلم الاجتماع وعلم النفس، ومن هذه المجالات دور القيم والتفضيلات في التأثير على فرص عروض العمل، وتأثير العادات على أسعار السلع، والانتماءات الطبقية لطائفة المديرين، والبناء الدافعي لدى أبناء هذه الطائفة، ومدى إسهام التعليم والتربية في مجال الإنتاج، والعلاقة بين التعليم والتدريب، وعلاقة الاتجاهات والدوافع الاجتماعية والسياسية بالإنتاج، هذا فضلا عن الدراسات أو الموضوعات الخاصة بالأداء البيروقراطي داخل المصنع وأثره.

ولما كانت النظم والظواهر المختلفة في المجتمع تتفاعل فيما بينها، وتتبادل التأثير، فإن علماء الاجتماع يحاولون دراسة علاقة النظام الاقتصادية ببقية النظم الاجتماعية الأخرى كالنظام السياسي والديني والعائلي، ودور النظام الاقتصادي ووظيفته داخل المجتمع فإن هناك العديد من الظواهر وأشكال السلوك لا يمكن فهمها دون إدراك علاقتها بالبناء الثقافي السائد داخل المجتمع.

3.7_علاقة علم الاجتماع بعلم السياسية:

من أبرز الجوانب التي أوضحت العلاقة بين علم الاجتماع وعلم السياسة هو ذلك الفرع الجديد الذي أطلق عليه السلوك السياسي، وهذا الفرع يدرس السلوك الانتخابي والسلوك الحزبي، واتجاهات المواطنين وقيمهم نحو بعض المواقف والاتجاهات السياسية، والحركات السياسية داخل المجتمع، والتنظيمات السياسية، وعمليات اتخاذ القرار داخل هذه التنظيمات، وقد أدخل هذا الفرع علم الاجتماع إلى نطاق العلوم السلوكية، وبعد تعميق العلاقة بين علم الاجتماع والسياسة أصبح هناك كثير من علماء السياسة يتبنون المنظور السوسيولوجي في معالجة قضايا السياسة، بحيث يمكن تصنيف دراستهم ضمن العلوم السلوكية.

أي أنه يتضح من ذلك أن المدخل السوسيولوجي التكاملي في علم الاجتماع يستوجب معالجة قضايا السياسة، كالسلطة والضبط الاجتماعي والسياسي، والبناء القانوني للمجتمع والتنظيمات السياسية، كل ذلك من خلال ربطها ببناء المجتمع ونظمه الأخرى، ومن خلال تفهم أصولها التاريخية ، ووظيفتها الاجتماعية داخل هذا المجتمع، وقد استطاع بعض علماء الاجتماع أن يقدموا من خلال هذا المنظور إسهامات قيمة لعلم السياسة نفسه.

4.7_علم الاجتماع والتاريخ:

بينما يهتم علم الاجتماع بدراسة العلاقات والوقائع الاجتماعية المتزامنة التي تقع في الوقت الحاضر أو التي وقعت في الماضي القريب، فإن المؤرخين يتناولون بالدراسة تلك العلاقات والوقائع من جوانب عمقها، وليس معنى الإشارة إلى هذه الفروق بن العلمين أن هناك انفصالا بينهما، فكثيرا ما اهتم بعض المؤرخين بالتاريخ الاجتماعي، أو تاريخ العادات والعلاقات والأعراف، والنظم الاجتماعية والنماذج السلوكية داخل المجتمع، كما استعان البعض الأخر بالتحليلات السوسيولوجية في مجال فهم الواقع والأحداث، هذا فضلا عن الدعوة لقيام فرع من علم الاجتماع والذي اهتم به كثير من العلماء وهو علم الاجتماع التاريخي، كذلك لا يشك أحد في أهمية البعد التاريخي في فهم نظم وعلاقات المجتمعات المعاصرة، الأمر الذي يؤكد أهمية التعاون بين علمي الاجتماع والتاريخ، فالمنهج التاريخي في علم الاجتماع يعتبر أحد المناهج الرئيسية في البحث الاجتماعي، ومعظم الدراسات التي أجريت في مجال علم الاجتماع استعانت إلى حد بعيد بهذا المنهج.

5.7_علم الاجتماع وعلم النفس:

يدرس علم النفس السلوك الإنساني بكافة أنواعه، الظاهر منه والباطن، الشعوري منه واللاشعوري، والفطري منه والمكتسب، كما يهتم علماء النفس بدراسة العمليات العقلية كالإدراك والتصور والتخيل والتفكير والتعليم، ويركزون على دراسة المشاعر والعواطف والدوافع والحوافز وغير ذلك، وتجري دراسة كل هذه الموضوعات والجوانب في إطار الشخصية التي ينظرون إليها على أنها كل متكامل.

وهناك تقارب واضح بين علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، وهو الذي يدرس السلوك الاجتماعي الناشئ عن انخراط الإنسان في التفاعلات الاجتماعية، فعلم النفس الاجتماعي يهتم بدراسة مجموعة من الموضوعات التي تحتل أهمية جوهرية في التحليل السوسيولوجي مثل الاتجاهات، والجماعات والرأي العام والفعل الاجتماعي، وقياس العلاقات، وبهذا فإن علم النفس الاجتماعي يشترك مع علم الاجتماع في دراسة الشخصية الإنسانية داخل السياق الاجتماعي، والانتماءات الشخصية والطبقية والمهنية، وغيرها من الأمور التي تؤثر على سلوك الفرد وتفاعله الاجتماعي.

كذلك فإن بعض علماء النفس يهتم بدراسة أثر البيئة أو المناخ على بعض العمليات العقلية كالإدراك، والتصور والتخيل، أي أنهم يهتمون بالمضمون الاجتماعي والثقافي لهذه العمليات، ويقول عالم الاجتماع الأمريكي "وليم أوجيرن" أن علم الاجتماع قد أدرك أهمية دراسة الشخصية، كما أدرك علم النفس أهمية دراسة الثقافة، ومن هنا قام الترابط بين هذين العلمين.

6.7_علم الاجتماع والأنثروبولوجيا (علم الإنسان)

تدرس الأنثروبولوجيا موضوعات متنوعة مثل نشأة وتطور الأشكال الاجتماعية، والعادات الإنسانية، والاثنوغرافيا وهي الفرع الذي يهتم بالدراسة الوصفية المقارنة للأحداث والظواهر الثقافية التي توجد في زمن واحد، كما تهتم بدراسة البناءات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، والنظم والعلاقات وأوجه التفاعل الاجتماعي، وبالتالي فإنها تشارك علم الاجتماع في اهتماماته الأساسية.

إلا أن هناك اختلاف في مداخل الدراسة في كل من هذين العلمين، فعلماء الأنثروبولوجيا يميلون لدراسة المجتمعات الصغيرة أو المعزولة أو المكتفية ذاتيا دراسة كلية شاملة، بينما يدرس علماء الاجتماع عادة أحد جوانب المجتمع، وغالبا ما يتخصص كل عالم في دراسة موضوع أو نظام، فهذا يدرس نظام الأسرة، وذلك يدرس التغير الاجتماعي، وآخر يدرس الطبقات الاجتماعية...

ووفقا لتقاليد البحث الأنثروبولوجي فعلى الباحث أن يقيم في مجتمع الدراسة إقامة كاملة لفترة زمنية معينة، مشاركا في كثير من نظمه وعاداته وتقاليده حتى يتمكن من ملاحظة كافة ملامح الحياة الاجتماعية للمجتمع بنفسه، وتسجيلها كما يراها أو كما يستمع إليها من الإخباريين، بينما يعتمد علم الاجتماع على المناهج الإحصائية والأسلوب الكمي، والأدوات الخاصة كالاستبيان والمقابلة وغيرها.

-

ميادين علم الاجتماع.

أدى تعقد الحياة الاجتماعية وزيادة كثافة العلاقات الانسانية حسب تعبير دوركايم الى تعدد الظواهر الاجتماعية وصعوبة إخضاعها للدراسة في إطار حقل علم الاجتماع العام، لذلك كان لابد من وجود فروع لعلم الاجتماع العام تختص بدراسة ظاهرة :

1.8_ علم الاجتماع العائلي: هو فرع من فروع علم الاجتماع يدرس مراحل تطور ونمو الاسرة والظواهر التي تحدث داخل محيطها مثل العادات والتقاليد المتبعة في الزواج والطلاق والطقوس باعتبارها انظمة اجتماعية تتميز بالاستمرار والامتثال للمعايير الاجتماعية.

2.8_ علم الاجتماع السياسي: هو فرع يقع بين علم الاجتماع وعلم السياسة، يهتم بتحليل العلاقات الاجتماعية والجماعات الاجتماعية والنظم الاجتماعية لأنه لا يمكن ان نحقق فهما ملائما في ضوء تحليل بناءاتها الداخلية فقط دون ان يتم ربطها بالنظم الاجتماعية والعلاقات السائدة فيها، وعليه يمكن القول ان علم الاجتماع السياسي يدرس النظام السياسي، والنظم السياسية وتأثيرها في المجتمع، ويدرس كذلك ظاهرة القوة وتوزعها في المجتمع سواء كان قبيلة أو دولة قومية أو امبراطورية، إذا هو علم الدولة والسلطة والقوة والنفوذ والنظم السياسية.

3.8_ علم الاجتماع الصناعي: يمثل الجانب الاقتصادي للحياة الاجتماعية أحد أهم فروعها، لذلك فإن هذا الميدان هو محاولة منظمة لتطبيق نماذج التفسير الاجتماعية في دراسة مجموعة من الانشطة المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والتبادل واستهلاك السلع والخدمات، ومن بين المواضيع التي يدرسها التاريخ الاجتماعي للصناعة، دراسة المصنع كتنظيم اجتماعي، اليات الصراع داخل المصنع، تأثير العوامل المحيطة بالعمل على انتاجية العامل...

4.8_ علم الاجتماع الديني: يقوم على دراسة الظواهر الاجتماعية في ميدان الدين، والعلاقات الاجتماعية للدين، كالعلاقة بين الدين والنظام الاقتصادي، الكنيسة والدولة، الدين والسياسية، الدين والاسرة، وقد ظهر هذا الميدان نتيجة لتعقد الحياة الاجتماعية وتفرعها وتداخل الممارسات الدينية وكثرة العوامل والقوى المؤثرة في الحياة الدينية للأفراد.

5.8_ علم الاجتماع التربوي: يدرس اثر العامل التربوي في الحياة الاجتماعية ويدرس تأثير الحياة الاجتماعية في العمل التربوي مثل إيصال القيم الاجتماعية والثقافية والتربوية الى الطفل في النظام التعليمي، كما يدرس العلاقة بين الأسرة والمدرسة وجماعة الرفاق، والنظام التربوي وتأثيره في الحياة الاجتماعية والتأثر بها، كما يدرس التعليم باعتباره أحد العناصر الأساسية للعملية التربوية، حيث أن التربية ظاهرة اجتماعية يتخذ منها كل مجتمع وسيلة لضمان استمراره وبقائه من خلال نقل القيم والمعارف والتجارب والمعلومات الى الأجيال الناشئة.

6.8_ علم اجتماع الجريمة: يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد، ولا تنحصر فقط في الخصائص العضوية والنفسية للمجرم، فيبحث عن العوامل الاجتماعية المؤدية لها، ويقدم تشخيص لها، ويقدم حلول للحد منها.

7.8_ علم الاجتماع الثقافي: يختص بدراسة الثقافة والحضارة فهو علم يدرس كيف تحدث عملية إنشاء المعنى ولماذا تختلف المعاني؟ وكيف تؤثر المعاني على السلوك البشري الفردي والجماعي، كما يهتم بدراسة السلوك الإنساني الملاحظ وما ينتج عنه من صناعة واستعمال الآلات والأدوات كما يدرس اللغة، القيم والمعايير، والمعتقدات التي تؤثر في سلوك الفرد والجماعات.

-

تهتم العديد من الدول بحقول العلوم الاجتماعية لوعيها ان الاستثمار في راس المال البشري هو انجح استثمار ولذلك اهتمت بالعلوم الاجتماعية فعن طريقها يمكن حل المشاكل الاجتماعية والنفسية وبناء شخصية فرد فاعل في المجتمع يساهم في تطوره وتقدمه

-

-

Opened: السبت, 17 يونيو 2023, 12:00 AMDue: السبت, 24 يونيو 2023, 12:00 AM

-

-

[1 عبد الهادي محمد الوالي، المدخل إلى علم الاجتماع، دار المصطفى للنشر والتوزيع، 2002.

[1] خواجة عبد العزيز، أساسيات في علم الاجتماع، دار نزهة الألباب للنشر والتوزيع، غرداية، 2012،

عبد الهادي محمد الوالي، المدخل إلى علم الاجتماع، دار المصطفى للنشر والتوزيع، 2002

أنتوني غدنز، علم الاجتماع (مع مدخلات عربية)، ترجمة: فايز الصباغ،ط4، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2005