حقوق الإنسان ( المجموعة الأولى)

Topic outline

-

-

-

-

-

منتدى نقاشي عام حول مايتعلق بالمقياس

-

نستعرض هنا محادثات وسجالات حول مقياس حقوق الانسان

-

-

-

-

-

I - ماهية حقوق الإنسان :

× تعريف حقوق الإنسان

× تصنيفات حقوق الإنسان

× خصائص حقوق الإنسان

× تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتمييزه عن القانون الدولي الإنساني

أولاً- تعريف حقوق الإنسان:

يتحدد مصطلح " حقوق الانسان " من خلال عدة تعاريف نورد أهمها:

- تعريف رينيه كاسان "René Cassin" 1972: (حائز على جائزة نوبل سنة 1968 وأحد واضعي الإعلانان العالمي لحقوق الإنسان) : "علم حقوق الإنسان هو فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية ، موضوعه هو دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية، مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لفتح شخصية كل كائن إنساني ".

- تعريف كارل فاساك " KAREL VASAK"1973 : " حقوق الإنسان هو علم يهم كل شخص ، ولاسيما الإنسان العامل الذي يعيش في إطار دولة معينة، والذي إذا ما كان متهماً بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، يجب أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي ،وأن تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام"

- وعرفها جون ريفيرو"JEAN RIVERO" : "الحريات العامة أو حقوق الإنسان مجموعة من الحقوق المعتبرة الأساسية لتنمية الفرد ، والتي تحتاج إلى حماية قانونية خاصة".

- مصطفى بوشاشي : عرف حقوق الإنسان من خلال الهدف حيث أشار إلى أن " حقوق الإنسان الأساسية هي قيد على سلطات الدولة ، فإذا كان للدولة كافة الصلاحيات والوسائل للقيام بالتصرفات والمتابعات ضد الأفراد فإن هؤلاء لا يملكون إلا هذه الحقوق والحريات للوقوف في وجه السلطة " .

ويرتبط مفهوم " حقوق الإنسان" بفكرة " الحقوق الطبيعية" ، وهي التسمية التي كانت رائجة كبديل للمصطلح ،حيث أن حقوق الإنسان مصطلح حديث نسبياً ،وقد راجت الحقوق الطبيعية في القرون الوسطى. كما يرتبط مصطلح "حقوق الإنسان " كذلك بمصطلح " حقوق المواطن" في رؤية تستند على النظر للإنسان كجزء من المجتمع السياسي الذي يعيش ضمنه .

وهناك مسألة تتعلق بمصطلح " الحريات العامة" والذي غالباً ما يعرض نفسه بجانب مصطلح "حقوق الانسان" ، فبينما تدخل حقوق الإنسان ضمن "نطاق القانون الطبيعي" تنتمي " الحريات العامة" إلى القانون الوضعي ، كما تخرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من نطاق هذه الأخيرة .

ملاحظة: يمكن تعريف " حقوق الانسان" من الجانب القانوني كالتالي:

" مجموع الحقوق الفردية والجماعية التي تعرف بها الدول ذات السيادة والمكرسة في دساتيرها وفي القانون الدولي ".

ثانياً- تصنيفات حقوق الانسان:

يختلف تصنيف " حقوق الإنسان" بحسب الرؤية التي يجري النظر من خلالها لهذه الحقوق، ولا شك أن هذه التصنيفات هي أمر تقديري نظري فقط.

1/ تقسيمات وفقاً لموضوعها : (1) حقوق مدنية وسياسية /(2) حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

2/ تقسيمات وفقاً لأشخاص الحق والمنتفعين به: (1) حقوق فردية/ (2) حقوق جماعية /(3) حقوق الشعوب أو التضامن أو حقوق الجماعات.

3/ تقسيمات وفقاً لنظرة تاريخية " : (1)حقوق الجيل الأول /(2) حقوق الجيل الثاني /(3) حقوق الجيل الثالث.

4/ تقسيمات وفقاً للنطاق الزمني لتطبيق الحقوق : ) 1( حقوق أساسية / ) 2 ( حقوق عادية .

ملاحظات :

أ/ الحقوق الفردية والحقوق الجماعية وحقوق الجماعات: الحقوق الفردية هي تلك الحقوق التي تثبت للفرد، ويستطيع أن يمارسها بمفرده ، أما الحقوق الجماعية فتثبت للفرد أيضاً ، وأشخاصها هم أفراد ولكن التمتع بها وممارستها لا يكون إلا عبر مجموعة من الأفراد .

هذا وتُستهل مواد معظم الصكوك الدولية بعبارات مثل: " لكل شخص " و"لكل فرد" و" لكل إنسان الحق" . ونشير أن الحقوق التي لا تتم ممارستها الا بصورة جماعية هي في غالبيتها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل الحق في عمل مأجور والحق في الضمان الاجتماعي والحريات الثقافية والحق في الاضراب والحق في الصحة .

والواقع أن التقسيم إلى حقوق فردية وجماعية هو تقسيم غير دقيق ومحل شك، ذلك أن المتمتع بالحق في كلا النوعين هو الفرد، غير أن الاختلاف يكمن في شروط التمتع بالحقوق وممارستها. كما أن هناك حقوقا فردية وجماعية فيآن واحد مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير وحرية الاجتماع والتجمع .

أما حقوق الجماعات فقد تنامى الاهتمام بها دولياً ، وهي حقوق تقسم بدورها الى حقوق تضامنية للجماعات (حقوق التضامن) وحقوق جماعات ذات طابع فردي . وثمة اختلاف واضح بين النوعين فحقوق التضامن هي حقوق تثبت للجماعة بصفتها هذه فمستحقها هو الجماعة مستقلة عن الأفراد أما حقوق الجماعات ذات الطابع الفردي فهي حقوق تثبت لأفراد من جماعات معينة بصفتهم يشتركون في سمات إنسانية أو قومية أو لغوية أو دينية مميزة لهم أو لأفراد في وضعيات خاصة نتيجة لعوامل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو جماعات ضعيفة أو محرومة (حقوق الأقليات ـالأطفال ـالمرأة ـالعمال المهاجرون ـالاشخاص ذوو الإعاقة ) بينما حقوق التضامن تثبت في العادة للشعوب مثل (السلام ـالحق في تقرير المصير ـالتنمية) .

وهاته الحقوق ـ التضامن ــ ذات طبيعة مختلفة وذلك لأنها وجدت لحاجيات الفرد والشعوب في آن واحد وهي تنتهي بالنتيجة إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وقت واحد ، ومن الأمثلة على ذلك الحق في تقرير المصير فهو حق بطبيعته - حسب اللجنة المعنية بحقوق الانسان – يشكل نقطة التقاء بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية .

ب/ حقوق الإنسان الأساسية والعادية : بدأت فكرة حقوق الإنسان الأساسية من خلال فكرة بسيطة روج لها جانب من الفقه مؤداها أن هناك حقوقا أسمى من القوانين الوضعية ، بمعنى أنها حقوق لا يكون نفاذها رهنا بقبولها من الأشخاص المخاطبين بها ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف أو المساس بها .

ويقر القانون الدولي بوجود حقوق أساسية إنسانية ، إذ ورد هذا الاصطلاح في أكثر من موضع من ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، كما أن الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان لا تقل بدورها عن الاتفاقيات العالمية استخداما للمصطلح.

وتتضمن اتفاقيات حقوق الإنسان المعمول بها حاليا عددا من الحقوق التي يمتنع على الدول مخالفتها أو التخلي عنها أو تعطيلها أو تقييدها مهما كانت الظروف ، فهي حقوق مطلقة يتوجب على الدول حمايتها وصيانتها في زمن الحرب والنزاعات المسلحة أو في حالة خطر عام استثنائي يهدد حياة الأمة، وقد درجت العادة على تسمية هذه الحقوق بالحقوق غير القابلة للمساس " les droits intangible" وأطلق عليها في بعض الأحيان "النواة الصلبة لحقوق الانسان"le noyau dur" .

والملاحظ أن محتوى الحقوق الأساسية هاته ليست واحدة في الاتفاقيات الدولية فهي:

(07) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: كما جاء ففي المادة 04 منه وهي (الحق في الحياة/حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة /تحريم الرق والسخرة/ عدم رجعية القوانين الجزائية /حظر السجن بسبب الديون /الحق في الاعتراف بالفرد كشخص امام القانون و/حرية الفكر والوجدان والدين).

(4) في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية: كما جاءت في المادة 15 منه (الحق في الحياة /حظر التعذيب/تحريم الرق والسخرة / عدم رجعية القوانين الجزائية).

(11) في الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان: كما جاء ففي المادة 27( الاعتراف بالشخصية القانونية /الحق في الحياة/الحق في المعاملة الإنسانية /حظر الرق/ عدم رجعية القوانين الجزائية/ حرية الوجدان والدين /الحق في الجنسية /الحق في المشاركة في الحكم /الحق في الانصاف القضائي / الحق في الحصول على اسم / حقوق الأسرة /حقوق الطفل) .

وفي جميع الأحوال فإن الاتفاقيات المذكورة جميعها تشترك في حقوق(4) هي :

- الحق في الحياة- تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة - عدم رجعية القوانين الجزائية / تحريم الرق والسخرة .

وتمثل هذه الحقوق الأربع الحد الأدنى الذي لا يقبل النزول دونه بتاتا من جانب الدولة، ويعبر بذلك عن الكرامة المتأصلة بالكائن الإنساني. وفي مقابل الحقوق الأساسية غير المشروطة أو المطلقة ، والتي لا يمكن للسلطات العامة داخل الدولة أن تتعرض لها بإدخال أي قيود أو شروط أو استثناءات جديدة ، فإن غالبية الحقوق المحمية الأخرى يمكن وصفها "بالحقوق المشروطة أو بالحقوق العادية " droits ordinaires" ، وهي قد تخضع للقيود والاستثناءات ويمكن أن تكون عرضة للتعطيل والإيقاف مؤقتا.

وجدير بالذكر أن مجرد عدم التفاهم حول الحقوق الأساسية دليل في حذ ذاته على عدم وضوحها، كما أن هذه الحقوق قد تختلف باختلاف المكان والزمان ،إذ أصبح الحق في الملكية مثلا و بعد أن كان حقا مقدسا لا يمكن المساس به أصبح مجرد وظيفة اجتماعية ، ليصل الأمر إلى السكوت عنه كحق من حقوق الانسان في العهديين الدوليين سنة 1966 .

والملاحظ ان كل هذه التصنيفات هي تقسيمات زائفة وخادعة لافتقادها للدقة والسند العلمي، كما أنها ليست قاطعة ولا جامعة أو مانعة ، فهي تتآزر فيما بينها عند التطبيق خدمة لكرامة الإنسان فالكثير من الحقوق لها طبيعة مزدوجة او مختلطة ويمكن ان تدرج في نوعين من الحقوق فمثلا الحق في الحرية النقابية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا غنى عنها لضمان حقوق أخرى سياسية مثل الحق في التجمع والحق في التعبير .

واستقرت الدراسات الأكاديمية مؤخرا على خليط من هذه التقسيمات كالآتي:

الحقوق المدنية والسياسية (الجيل الأول): ومنها:

الحق في الحياة- الحق في عدم التعرض للتعريف- تحريم الرق والسخرة- الحق في حرية الشخص وأمنه - حق المجرمين في المعاملة الإنسانية – حرية التنقل- الحق في محاكمة عادلة – حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي- الحق في الاعتراف بالفرد كشخص امام القانون- الحق في الخصوصية - حرية الفكر والوجدان والدين – حرية الرأي والتعبير- حظر الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية - حرية التجمع – حرية تكوين الجمعيات - الحق في الزواج وانشاء الاسرة - الحق في المشاركة وتسيير الشؤون العامة والتصويت ودخول الانتخابات والوصول الى الوظائف العامة – الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز .

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة (الجيل الثاني):ومنها:

الحق في مستوى معيشي كاف - الحق في الصحة - الحق في التعليم- الحق في العمل – الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية - الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها - الحق في الضمان الاجتماعي – حماية الأسرة.

حقوق الشعوب –التضامن-(الجيل الثالث) : ومنها :

-الحق في السلام - حق تقرير المصير – الحق في بيئة صحية .

ثالثاً- خصائص حقوق الانسان:

1/ حقوق الإنسان عالمية وشاملة: لأنها تقوم على أساس كرامة كل إنسان بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل الاثني أو الاجتماعي أو الدين أو اللغة أو الجنسية أو الميل الجنسي أو الإعاقة أو أي سمة أخرى مميزة، ونظرا لأن جميع الدول وجميع الأشخاص يقبلونها فإنها تطبق بقدر متساو وبدون تمييز على كل شخص ولا تتغير من شخص لآخر أو مكان لآخر.

2/ متأصلـــــــة: أي أنها لا تُكتسب ولا تباع أو تشترى، فهي ملك لكل الناس لكونهم بشر، ولا تعتبر منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشر، فهي حقوق لصيقة بكل إنسان وملازمة له .

3/ غير قابلة للتصرف: فلا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها ، ولا يجوز تجريد أي شخص من حقوقه إلا في ظروف محددة تحديدا واضحا بموجب القانون، فعلى سبيل المثال يجوز تقييد حرية الشخص إذا توصلت محكمة قضائية إلى اثبات اقترافه جريمة من الجرائم .

4/ متطـــــورة: فهي في تطور مستمر لارتباطها المستمر بحاجيات الإنسان وارتفاع مستواه المادي والروحي الذي سيتوجب معه تطوير الحقوق والواجبات وبذلك فهناك توسع دائم في الحقوق سواء من ناحية الكيف وحتى الكم .

5/ حقوق الانسان غير قابلة للتجزئة وهي مترابطة ومتكاملة: إن حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة فهي مترابطة ومتكاملة، لأن كل حق يستتبع بالضرورة حقوقا أخرى ويتوقف عليها ، وقد أكد المجتمع الدولي المفهوم المتكامل لحقوق الإنسان في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا في 1993 ، حيث جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا " في الفقرة 5 منه ما نصه "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتكاملة... ".

وقد سبق العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان إعلان فيينا في التأكيد على هذه الفكرة ، حيث نصت الفقرة الثالثة المشتركة من ديباجتيهما على أن " السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أن يكون البشر أحرارا متحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية " .

وقد أوضحت الفقرة (13) من إعلان طهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقدة في عام 1968 على انه:" نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" .

وبالتالي فإن حقوق الإنسان ليست حقوقا معزولة عن بعضها البعض دون رابط وإنما يسند بعضها بعضا مما يجعل منها منظومة متكاملة من الحقوق، فلا ضرر أن نجد حقا من الحقوق المحمية يدخل في تكوين حق آخر معترف به أو أكثر ، فعلى سبيل المثال فإن الحق في الحياة يفترض مسبقا احترام الحق في الحصول على الغذاء وعلى الحق في مستوى معيشي كاف وعلى الحق في الصحة . والحق في العمل والحق في الانتساب لوظيفة عمومية ينطوي على الحق في الحصول على التعليم الأساسي. والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفترض مسبقا التمتع بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وبناء عليه فإن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتكامل وتتصف بأهمية متساوية لكرامة وسلامة أي شخص ، واحترام جميع الحقوق مطلب أساسي لتحقيق السلام والتنمية على أساس مستدام .

ملاحظة : لقد كشفت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن معالم وجوانب العلاقة بين الحق في السكن اللائق الواردة في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدد من الحقوق المدنية والسياسية، فأوضحت اللجنة في تعليقها العام رقم 4 الصادر في 1991، أن الحق في السكن اللائق يجب أن يطبق ويفسر بصورة موسعة فهو ليس مساويا - على سبيل المثال لمجرد وجود سقف فوق رأس الإنسان ،ولكنه يعد بمنزلة حق للمرء في مكان آمن وسالم وصحي يوفر له الكرامة، وجاء تحليل اللجنة لهذا الحق مستندا إلى الصلة والارتباط التام بينه وبين سائر الحقوق المعترف بها، وانتهت اللجنة إلى أن التمتع الكامل والفعلي بهذه الحقوق مثل الحق في التعبير والحق في اختيار مكان الإقامة وحرمة الحياة الخاصة والعائلية والحق في تكوين الجمعيات وروابط المستأجرين وغيرها من الجماعات المحلية مرتبط ومشروط بالحق في السكن الملائم .

وقد استكملت اللجنة رأيها هذا في تعليقها اللاحق رقم 07 الصادر عام 1997 المتعلق بحالات إخلاء المساكن عنوة فأوضحت أن عمليات إخلاء المساكن غالبا ما تؤدي الى خروقات لحقوق الإنسان الأخرى غير المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لأنها قد تكون مصحوبة بانتهاك الحق في الحياة والحق في الأمان وحرمة الحياة الخاصة والعائلية والحق في التمتع السلمي بالممتلكات .

لقد أشارت كذلك اللجنة المعنية لحقوق الإنسان صراحة تأكيدها على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يطبق حتى بالنسبة الى موضوعات مشمولة بصكوك أخرى دولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رابعاً - القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني: أوجه التشابه والاختلاف:

يعتبر مصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان مصطلح جديد نسبياً في التفكير الانساني حيث تعود جذوره الى حركة الإنسانية العصرية التي تضع الفرد في قلب نمط التفكير السياسي ، وإلى النظريات السياسية من القرن الثامن عشر الميلادي.

ويعتبر "القانون الدولي لحقوق الانسان" أحد فروع القانون الدولي العام ويهدف الى حماية حقوق الانسان في حالة السلم أو الحرب، حيث يقر بضمانات قانونية عالمية تهدف بالأساس الى حماية الافراد والجماعات من الإجراءات الحكومية التي تتدخل في الحريات الأساسية أو تنتهك الكرامة الإنسانية.

كما يعرف أيضا بأنه أحد فروع القانون الدولي العام، الهدف منه ضمان حد أدنى من حماية حقوق الإنسان في زمن السلم والحرب من خلال قواعد العديد من الوثائق والاتفاقيات الدولية، إلى جانب قواعد عرفية.

وهو كذلك: "جملة من القواعد الدولية والاتفاقية والعرفية ، التي بوسع الافراد والشعوب والجماعات استنادا إليها أن يتوقعوا سلوكا معينا من جانب حكوماتهم أو يدعوا لأنفسهم الحق في مكاسب معينة من تلك الحكومات ،أو أن يتوقعوا ذلك السلوك ويدعوا لأنفسهم تلك المكاسب معا في سياق حالات السلم والحرب " .

وهو أيضا : " مجموعة القواعد الاتفاقية والعرفية الدولية الرامية الى حماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم ، والتي تكفل للشعوب والجماعات والأقليات عزتها وكرامتها في حالات السلم والحرب"

و بالتالي يلخص مصطلح " القانون الدولي لحقوق الإنسان" حرفيات الحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال، فضلا عن حقوق التضامن أو حقوق الشعوب."

من خلال هذه النصوص فإن تعريف دقيق للقانون الدولي لحقوق الانسان يفترض وجود الملاحظات التالية:

أولاً: أنه فرع من القانون الدولي العام / ثانيا: موضوعه حقوق الإنسان /ثالثا: هدفه حماية الإنسان استنادا إلى معيار الكرامة الإنسانية / رابعا: يخاطب - في الأصل – الدول حيث يلزمها انتهاج سلوك معين /خامسا: يستند على جملة من القواعد الدولية الاتفاقية والعرفية (الاتفاقيات والعرف) / سادسا: نطاقه الزمني في السلم والحرب .

ويرمي كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني إلى حماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم ، غير أن ثمة اختلافات كبيرة بينهما ،ذلك أن قواعد القانون الدولي الإنساني تعالج قضايا كبيرة تخرج عن نطاق القانون الدولي لحقوق الانسان مثل سير الاعمال العدائية والوضع القانوني للمقاتلين وأسرى الحرب وحماية شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبالمثل يعالج القانون الدولي لحقوق الانسان جوانب للحياة في زمن السلم لا يغطيها القانون الدولي الإنساني كحرية الصحافة والحق في الاجتماع والتصويت والاضراب.

وبالرغم من تطور كلا القانونين تاريخياً على نحو منفصل، فإن المعاهدات الصادرة حديثا تضم أحكاما تنبع من كلا المجموعتين من القوانين، وتمثل أبرز الأمثلة في اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولها الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

هذا ويلزم القانون الدولي الإنساني ويفرض واجبات على الأفراد كما ينص على إمكانية مساءلة الأشخاص جنائيا بشأن "المخالفات الجسيمة" لاتفاقيات حنيف والبروتوكول الأول والانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين وأعراف الحرب (جرائم الحرب) ، كما أن الأفراد أيضا عرضة للمساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة غير الدولية بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى حين لا توجد واجبات محددة للأفراد بموجب معاهدات القانون الدولي لحقوق الانسان فإن هذا القانون ينص أيضا على المسؤولية الجنائية للأفراد عن الانتهاكات التي تشكل جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب.

ولابد أن نشير أن المحكمة الجنائية الدولية لديها الاختصاص بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

هذا ويمكننا تلخيص أوجه الاختلاف بين القانونين في النقاط التالية:

1/ من ناحية الأشخاص الذين يحظون بالحماية:

يرمي القانون الدولي الإنساني إلى حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها (المدنيين – الأسرى – الصحفيين - ...) ، بينما يرمي القانون الدولي لحقوق الانسان لحماية الأشخاص كافة باعتباره مصمما في الأساس لزمن السلم .

2/ من ناحية النطاق الزمني (متى ينطبقان):

ينطبق القانون الدولي الإنساني في زمن النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية بغض النظر عما إذا كانت الحرب قد أعلنت أو إذا كانت الأطراف المشتركة تعترف بوجود حالة الحرب، ولما كان القانون الدولي الإنساني يعالج ظرفا استثنائيا – النزاع المسلح - فإنه لا يسمح بأي استثناء من أي نوع لأحكامه .

أما القانون الدولي لحقوق الإنسان ،وإن كان مصمما في الأساس لزمن السلم إلا أنه يستمر في الانطباق حتى في أوقات النزاع أي في زمن الحرب ، وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 11 من التعليق العام رقم 31 : "أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينطبق أيضا في حالات النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها قواعد القانون الإنساني الدولي، وفي حين أنه قد تكون هناك فيما يتعلق ببعض الحقوق المكفولة بالعهد قواعد فان مجالي القانون يكمل الواحد منها الآخر ولا يستعبده " كما أن لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة قد تأسفت لرأي الولايات المتحدة القائل بأن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تطبق في وقت النزاعات المسلحة وفي سياقها ، وأشارت اللجنة في معرض توصياتها بمناسبة النظر في التقرير الدولي للولايات المتحدة إلى ضرورة أن تعترف الدولة في معرض توصياتها بمناسبة النظر في التقرير الدوري للولايات المتحدة إلى ضرورة أن تعترف الدولة وأن تضمن تطبيق الاتفاقية في جميع الأوقات، في السلم والحرب على السواء .

كما خلصت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سريان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على الأراضي المحتلة، ويتطابق هذا الرأي مع اجتهاد المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق اتفاقية مناهضة التعذيب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بين في معرض رده على " التماس المشورة" الذي تقدمت به لجنة مناهضة التعذيب في 13 سبتمبر 2001 أن الاتفاقية ملزمة لإسرائيل بصفتها قوة احتلال بصدد الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد تابعت اللجنة عملها بالفعل على أساس هذا الافتراض ، وهو النهج الذي سلكته مختلف هيئات معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الانسان ، والذي سار عليه المقررون الخاصون بالحكم على أفعال إسرائيل في اطار النظامين القانونيين معا.

ونشير أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تسمح للحكومات بتعليق بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة على النحو المحدد في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثلا. ولا شك أن حالات النزاع المسلح تدخل ضمن الحالات الاستثنائية إلا انه ينبغي القول ان هذه الاستثناءات يجب أن لا تناقض قواعد أخرى للقانون الدولي بما في ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني ، ولابد من الإقرار أن الفرد ينبغي أن يتمتع بالأحكام الأكثر حماية الواردة في القانونين، أي إذا كان القانون الإنساني يتبع أنواعا من الحماية أفضل من تلك التي ينتهجها قانون حقوق الإنسان فينبغي تطبيق القانون الإنساني والعكس بالعكس .

-

II-حقوق الإنسان: النشأة والتطور من البدايات حتى ميلاد منظمة الأمم المتحدة:

× حقوق الإنسان في الحضارات القديمة

× حقوق الإنسان في الإسلام

× المساهمة الإنجليزية و الأمريكية و الفرنسية

× تدويل حقوق الإنسان

أولاً- حقوق الإنسان في الحضارات القديمة :

1/ حقوق الإنسان في الحضارة الفرعونية:

لقد تمكن المصريون من وضع قوانين وإبرام اتفاقيات دولية يعود بعضها الى 1000سنة ق.م حيث راعوا فيها حقوق الأسرى وأقرت تسليم اللاجئين . كما أن أحد ملوكهم وهو "بوخوريوس" قد أصدر في القرن 88 ق.م قانوناً نظم أحكاماً صارمة تحد من حرية اللجوء إلى الربا الفاحش في التجارة، غير أن ذلك لا يعني أن أسوء فترات الاستبداد كانت الفترة التي سبقت الحقبة الفرعونية الوسطى- 2134 ق.م – حيث أن الفرعونية قامت على أساس الالوهية مما جعل حكم الفرعون مطلقا تنعدم أمامه إرادة المحكومين وتسلبهم بذلك كل الحقوق السياسية فضلا عن المدنية.

2 / حقوق الإنسان في حضارة وادي الرافدين:

لقد منح الحاكم في هذه الحقبة الرعية صلاحية الانفراد بالسلطة واسترقاق الآخرين باعتباره يمزج بين السلطتين الدينية والزمنية، وامتد الأمر ليشمل طبقات بأكملها من المجتمع، فلم يكن هناك حق إنساني إلا في حدود ما يقره الحاكم فقط، وتعاظمت مظاهر الحرب والسبي والقتل والتدمير والاستيلاء على أموال الناس من الحكام ، وقد فرض "الملك الحربي" آنذاك نظاما قاسيا على رعيته لاسيما في عصر "حمورابي" حيث كانت نصوص شريعته تحتوي على قائمة من الذنوب لا حصر لها وكثيرا منها هين لكنها تستوجب العقاب بالموت أو بالتشويه عملا بالنص الحرفي لمبدأ العين بالعين والسن بالسن، مما جعل الإنسان في ظل شريعة حمورابي يعيش في ظل عقاب يتبعه عقاب وليس حقوقا لكنها حقوق .

ومن النصوص القانونية التي جاءت بها شريعة حمورابي والتي لا تنسجم مع أسس حقوق الإنسان النص الذي يعالج حالة أي مواطن يتهم مواطن آخر بجريمة يعاقب عليها بالإعدام ثم لم تثبت عليه فإنه يعدم عوض عنه، كما تضمنت هذه المدونة النص الذي يحتم على زوجة الأسير أن تلزم داره مادام فيها نفقة وإذا ما تزوجت رجلا غيره فانه يلقي بها في النهر.

ومع ذلك فقد كانت هناك نصوص عبرت على احترام بعض الأسس التي تعد من حقوق الإنسان، فقد اعتبرت الدولة مسؤولة عن تقصيرها في حماية الأشخاص والممتلكات، ولهذا السبب فإنه إذا قتل مواطن ولم يتيسر معرفة قاتله تعاونت المدينة وحاكمها على دفع الدية إلى أهله.

ونشير كذلك الى الإصلاحات القانونية المنسوبة إلى "الحاكم اوروكوجينا"، حيث أكدت إصلاحاته على بعض المبادئ المهمة كفكرة "الحرية في حدود القانون" وأن المناصب العالية في الحكومة والإدارة لا تعفي صاحبها ممن الحدود القانونية مما وفر أساسا قانونيا لمعاقبة الموظفين وجامعي المناصب ممن خرقوا التقاليد وتجاوزوا على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات هي الوثيقة الأولى التي وردت فيها كلمة "الحرية". وكذلك هناك قانون "اورنمو" الذي اعتمد مبدأ التعويض في العقوبات على خلاف المبدأ الذي يعتمده قانون حمورابي وهو القصاص.

3/ حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية :

إن المواطن الأثيني كان دائم الاهتمام بالشؤون العامة والمشاركة فيها دون قيد أو شرط ، إذ استطاعت أثينا أن تتغلب على قضية حق الفرد في الحكم والسياسة العامة ، و تطرقت إلى قضية حق المواطن في الحرية بشكل متطور عن الحضارات السابقة ، فقد كان المواطن محور الحياة في الفترة الممتدة بين الحاكم "صولون" و"بريكلين "، فبموجب قانون "صولون" الذي صدر عام 594 ق.م منح الشعب حق المشاركة في السلطة التشريعية عن طريق مجالس الشعب، كما جعل القانون للشعب حقا في المساهمة بانتخاب قضاته، وقد حرر "صولون" المدينين من ديونهم واطلق المسترقين منهم ومنع استرقاق المدين، وقد تمتع المواطنون في اعقاب حكم "بريكليس" من 444 ق.م الى 429 ق.م بحق المساواة في حرية الكلام والمساواة أمام القانون، كما أخذت الديموقراطية الإغريقية شكل الديموقراطية المباشرة.

ولابد من التوضيح هنا أن الذين كانوا يملكون الحرية السياسية هم المواطنون فقط، وتعني الذكور دون الاناث ، وهم وحدهم الذين لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية للمدينة وفي الشؤون والوظائف العامة، أما طبقة الأجانب المقيمين وطبقة الأرقاء فلا يمكنهم ذلك . وتعتبر طبقة الأجانب المقيمين في المدينة طبقة محرومة من الحياة السياسية بالرغم من كونهم أحرارا، أما طبقة الأرقاء فتأتي في أدنى السلم الاجتماعي و لا تدخل في حساب المدينة .

وباستثناء المواطنين ومشاركتهم السياسية، فإن الفرد كان خاضعا للدولة في كل شيء دون حد أو شرط او قيد ، فلم تكن هناك حرية معتقدات دينية إذ كان على الفرد أن يعتنق دين الدولة ، ولم تكن للفرد حرمة أو حرية ملكيته حيث كانت أملاكه وثروته تحت تصرف الدولة، كما أن للدولة أن تأمر النساء بتسليم مجوهراتهن إليها.

لقد كان المواطن في مدينته "أثينا" يتمتع بمجموعة من الحقوق السياسية كالعضوية في جمعية الشعب ،وحق تولي المناصب العامة، فضلا عن تمتعه بحرية التفكير وحرية إبداء الرأي ، ومع ذلك لم يكن المواطن الأثيني يعرف الحرية الفردية الحقيقية نظرا لتمتع الدولة بسلطات واسعة وشاملة وعدم وجود ضمانات للأفراد في مواجهة دول المدنية هذه .

4/ حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية :

شهدت روما بعض المحاولات المحددة في سبيل الحرية والمساواة ، وإذا كان القائمون بهذه المحاولات قد نجحوا في الحصول على جانب من الحقوق فإن هذا لا يعني مطلقا أن الإمبراطورية الرومانية قد شهدت عصرا تمتع فيه الفرد بكامل حقوقه وحرياته اتجاه الدولة التي كانت مسيطرة تماما على الشؤون المختلفة في الحياة . وقد دون الرومان العادات والتقاليد والأعراف المركبة في قانون " الألواح الاثنى عشر" 450 ق.م، لكي تثبت وتستقر ويساوي الجميع في معرفتها والخضوع لأحكامها، وقد أقر هذا القانون المساواة بين الرومانيين في الحقوق اذ اعطى لهم حرية التملك والتعاقد والمتاجرة.

وأخذ الرومان ينادون بصورة تدريجية بحرية العقيدة في المسائل الدينية، كما رأى الفقهاء الرومان أن نظام الرق مضاد للطبيعة، حيث أكد "أولبيان" أنه لا يجوز في القانون الطبيعي أن يولد الناس إلا أحرارا ، وأن العبيد وإن عدوا موجودين في نظر القانون الوضعي إلا أنهم ليسوا موجودين في نظر القانون الذي يقرر أن الناس جميعا متساوون" .

لقد اعتقد المشرعون الرومان أن القانون الطبيعي هو المقر لمبادئ العدالة العامة باعتبارها المبادئ الطبيعية الخالدة التي تحتم احترام الاتفاقات ، وتنسجم مع قيم العدالة في المعاملات بين الأفراد وحماية القاصرين من الأطفال ، وحماية النساء، والاعتراف بالمطالب التي تقوم على صلات القرابة والدم . وأدت هذه المبادئ إلى ظهور تنظيم قضائي قانوني حطم سلطة الأب المطلقة على أبنائه، ومنحت المرأة المتزوجة مركزا قانونيا يقترب من حقوق الزوج فيما يتعلق بإدارة الأملاك أو تربية الأطفال .

إن من أبرز المفكرين الذين اهتموا بجوانب عامة ترتبط بفكرة حقوق الإنسان وعاشوا في الفترة الرومانية هما " شيشرون" 106 -43 ق.م و"سنيكا" 4 ق.م - 56 م ، ويمكن القول بأن الآراء التي ناديا بها قد ضلت الأساس الذي قاد إلى ظهور الأفكار الأولى بهذا الخصوص لآباء الكنيسة عبر فكرة المساواة العامة والأفكار الإنسانية .

خلاصة يجب ملاحظتها:

ليس من العسير أن ندرك أنه في مرحلة الحضارات القديمة تمثلت الحالات الأولى التي تتمتع بالحماية في أبسط حقوق الأنسان في الظروف الطبيعية، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة التي كانت عقوبة من ينتهكه هي عقوبة القتل ، ويمكن أن ينطبق ذلك أيضا على سلامة الجسد. وسيغيب عن هذا السياق التاريخي، مفهوم " المساواة والتمييز" فقد كانت تلك المجتمعات تقبل التمييز بين الأفراد والعبيد،وبين رعايا الدولة والأجانب .

كما أن كل حديث عن حقوق للأفراد إنما هو حديث عن علاقة بين أفراد وأفراد ، لا مجال فيه للحديث عن تقييد سلطات الحاكم في مواجهة رعاياه، وإنما هي سلطة مفرطة تنتهك وتقمع حقوق وحريات الأفراد.

ثانياً-حقوق الإنسان في الإسلام

إن حقوق الإنسان في الإسلام فروض وواجبات شرعها الخالق سبحانه، فليس لبشر أيا كان أن يعطلها أو يعتدي عليها ، ولها حصانة ذاتية لا تسقط بإرادة الفرد تنازلا عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها أو سلطتها ، وهي ليست منحة من حاكم ، وهي كما جاء في مقدمة البيان الإسلامي العالمي لحقوق الانسان لسنة 1981 " حقوق أبدية لا تقبل حذفا أو تعديلا ونسخا ولا تعطيلا ".

وهناك من الباحثين من ذهب إلى تكييف حقوق الإنسان في الإسلام بعبارة أخرى بأنها حرمات فالله هو الذي تفضل بها على الإنسان ، فهي أعز عند الله من بيوته ، وصونها والذود عنها قربى لله. فما من حق للعباد إلا ولله فيه حق ، ومن هنا تتأتى لها حماية وقدسية لا تتوفر في نظريات الغرب عن حقوق الإنسان ، ففي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم" والله لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بيته الحرام" ،وفي حجة الوداع قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم".

ومهما كان تكييف الإسلام لحقوق الإنسان فإن الشريعة تحميها بالحدود،فهي أعلى درجات العقوبة في الإسلام تأكيدا لقدسية وكرامة الإنسان.

1/أساس حقوق الإنسان في الإسلام :

يعتبر الإسلام الإنسان أكرم المخلوقات، فالعديد من الآيات في القران الكريم تدل على أن محور الرسالة السماوية هو الإنسان الذي جاءت الشرائع السماوية لتهديه وتبعده عن طريق السوء وتحقق له السعادة والخير في الدنيا كما في الآخرة، يقول الله مخاطبا رسوله الكريم "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (الأنبياء).

وبالإضافة إلى أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لأبي البشر آدم، فإنه يقول في مجال تكريم الإنسان وتفضيله على سائل مخلوقاته " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" ) الإسراء(.

والواقع أن نظرة الإسلام لحقوق الإنسان مبنية على هذا التكريم الذي يجب أن نعده مطلقا وعاليا، لا يتقيد بجنس أو لون أو عرق أو انتماء اجتماعي، فهو تكريم للإنسان لذاته، ولمجرد كونه " ابن آدم" أي لكونه إنسانا أراد الله أن يستخلفه في الأرض، والإنسان مكرم بعناصره الثلاث : العقل و الروح والجسد.

2/بعض حقوق الانسان المكفولة في الإسلام:

· الحق في الحياة: أثمن ما يملكه الإنسان في الوجود هو حياته، والنفس هبة من الله ولايحق لأي امرئ أن يعتدي عليها، فقتل الإنسان محرم في الإسلام إلا بالحق، كما جاء في الآية الكريمة " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق " (الانعام)، كذلك قوله تعالى" من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" كذلك جاء في الحديث الشريف " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم".

إن هذه النصوص تدل على مدى قيمة الحق في الحياة في الإسلام، وهو حق يتمتع به جميع الناس دون تفرقة وينتج عن هذا الحق تحريم الإسلام للانتحار وقتل الجنين.

وعلى الرغم من أن الإسلام قضى بإعدام القاتل المتعمد، انطلاقا من أن الإعدام قصاص يؤدي إلى منع القتل، فإنه يركز على أن من الأفضل العفو والصلح في حال تاب القاتل فقد جاء في الآية الكريمة " فمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين" (الشورى) .

· الحق في المساواة: رغم أن البشر مختلفون في لغاتهم وألوانهم وظروفهم الاجتماعية فإن الإسلام يعتبر البشر من أصل واحد ولا مكان للتفاضل بينهم إلى على أساس العمل . وتتضمن فكرة المساواة في خطبة الوداع حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وكلكم لآدم آدم من تراب ،إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى".

وتنصرف المساواة إلى تولي المناصب والوظائف العامة، وتوارث الأبناء في تولي مقاليد السياسة والحكم في العالم العربي والإسلامي لا علاقة له بالدين والشريعة ، إذ أن رئيس الدولة هو مواطن يتساوى في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين غير أن مسؤولياته أكبر، فقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري واليه على الكوفة ما نصه : " يا أبا موسى إنما أنت واحد من الناس غير أن الله جعلك أثقل حملا، إن من ولي على أمر المسلمين يجب عليه ما يجب على العبد لسيده".

· حرية العقيدة: أقر الإسلام حرية العقيدة وأتاح لكل إنسان الحق في أن يعتنق من العقائد ما يشاء، وحمى هذه الحرية ،وقد جاء النص على حرية العقيدة في آيات كثيرة منها قوله تعالي" لإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" (البقرة)، والآية " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" (الكهف)

· الحرية السياسية: ومن مظاهرها الشورى، وحق الامة في اختيار الحاكم عن طريق البيعة والمبايعة من أهل الحل والعقد ،وأن الخليفة والحكام هم وكلاء الأمة ، ولأفرادها حق مراقبتهم ومحاسبتهم ومقاومتهم إذا جاروا في حكمهم.

وتتجلى الحرية السياسية في حق مشاركة الأمة في اختيار الحاكم، فإذا كان لمجلس الشورى الحق في ترشيح من يراه أهلا لتولي منصب الحاكم أو النائب فإن هذا الترشيح يجب أن توافق عليه الأمة أي أن تبايعه.

ويعتبر عهد الخلفاء الراشدين أصدق تعبير عن الأخذ بمبدأ الحرية السياسية ومشاركة الأمة في اختيار الخليفة، والحرية السياسية في الإسلام لا تتوقف عند حق الأمة في اختيار الحاكم بل تتعدى ذلك إلى حقها في محاسبته وعزله إذ حاد عن جادة الصواب والشرع .

· حق الإنسان في العيش بأمان: كفلت الشريعة الإسلامية للإنسان أن يعيش حياته بأمان فلا يعتدي عليه أحد ولا يعتدي هو على الآخرين ، وذلك تماشيا مع المبادئ التي أعلنها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية تضع الجزاءات والعقوبات المشددة لردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المواطن وانتهاك حرماته، ففي نطاق حق الإنسان أن يعيش آمنا على ماله شددت الشريعة على عقوبة السرقة بما فيها من اعتداء على طمأنينة الفرد وزعزعة الثقة داخل المجتمع ،أما الذين يهددون أمن المجتمع ويفسدون سكينته فجزاؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي أو الأرجل أو السجن أو النفي (سورة المائدة الآية 52 الى 53)، وفي نطاق العيش بأمان حمى الإسلام شرف وأعراض الناس ، كما نصت الشريعة على حرمة المسكن إذ جاء في الآية الكريمة :"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها".

· الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية : وفر الإسلام كل الإجراءات الوقائية والعلاج من الأمراض والأوبئة

ومكافحة الآفات ،وأقر الضمان عند العجز أو المرض أو البطالة أو الشيخوخة منذ 15 قرنا ، و لم يكتف الإسلام بتقرير الضمان بل أنشأ لذلك مؤسسة مستقلة لها مواردها الخاصة وهي مؤسسة الزكاة التي يمكن أن تكون بالتعبير الحديث "مؤسسة الضمان الاجتماعي" .

ويرى الإسلام أن لكل فرد احتياجات ضرورية من معيشته تختلف باختلاف الزمان والمكان ، فإن لم تسعفه ظروفه الخاصة بسبب خارج عن إرادته كمرض الشيخوخة أو عجز عن توفير المستوى اللائق لمعيشته تكفلت له الدولة بذلك من أموال الزكاة، ويقول سبحانه وتعالى "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب"(سورة البقرة) وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام :" ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم".

ثالثاً- المساهمة الإنجليزية و الأمريكية و الفرنسية في تطوير حقوق الإنسان" :

1/ المساهمة الإنجليزية:

لم تكن الحقوق والحريات التي حصلت عليها الشعوب وليدة منحة من الملوك، ، لكنها كانت نتيجة لانتفاضات وثورات قامت ضد الملوك أصحاب السلطان المطلق تم من خلالها تقييد هذا السلطان بصورة تدريجية ،وهو حال الشعب الإنجليزي الذي حرص على تدوين ما اعتبر "دستوره الاجتماعي" في وثائق تاريخية عبّرت عن قدرة هذا الشعب في مراحل مختلفة من تاريخية على انتزاع حقوقه من الملوك حيثما سمحت الظروف بذلك ، ومن أهم الوثائق التي نظمت الحقوق والحريات نذكر ما يلي :

× العهد الأعظم: MAGNA CARTA 1215

× عريضة الحقوق: PETETION OF RIGHTS 1628

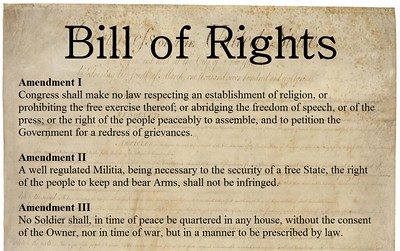

× شرعة الحقوق أو إعلانات الحقوق أو قائمة الحقوق: BILL OF RIGHTS 1689

أ- العهد الأعظم : MAGNA CARTA 1215: تعتبر هذه الوثيقة من أقدم الوثائق التي تثبت مجموعة من الحريات ، وارتبطت بالنزاع الذي بين الملك " جون بلا ارض"" Jean sans terre " من جهة والأشراف النبلاء من الطبقة الارستقراطية ورجال الدين من جهة أخرى، وذلك نتيجة قيام الملك بفرض الضرائب التعسفية والزج بخصومه في السجن دون سبب ،مما أدى الى ثورة الأشراف والقبض عليه ، حيث أُكره بالرضوخ لمطالبهم، وأُلزم بتوقيع هذه الوثيقة يوم 15 جوان 1215.

ويشمل العهد الأعظم على 63 مادة ، وتم تجديد العمل بما ورد فيه في الأعوام 1216،1217،1225 ،1297 مع إدخال لبعض التعديلات ، وأهم ما جاء به العهد الأعظم هي المادة 39 الذي نصت على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص حر أو اعتقاله أو نزع ممتلكاته أو حرمانه أو إبعاده أو إنزال الضر به بأي طريقة كانت، كما انني لن آمر باتخاذ إجراءات ضده إلا بواسطة أحكام قانونية تصدر عمن هم من طبقة مماثلة لطبقاته وبمقتضى قوانين البلاد " .

ونصت المادة 40 على لسان الملك " لن نمنع أحداً من الوصول إلى حقه بطريقة عادلة، ولن نعرقل ذلك أو نساوم عليه ". وقد أقرت المادة 25 تشكيل لجنة مكونة من 25 بارونا، تختص مهمتها مراقبة تنفيذ احكام الشرعة وذلك تحت طائلة استئناف القتال .

إن قيمة هذه الوثيقة مستمدة من تسجيلها لمبدأ خضوع الملك لحكم القانون، وأن مقاومة استبداده لا يعتبر فعلا غير مشروع ، فضلا عن ضرورة أخذ موافقة دافعي الضرائب عن أية ضريبة يُراد فرضها.

ب- عريضة الحقوق: PETETION OF RIGHTS 1628 : انطلقت الشرارة الأولى عندما حاول الملك جباية ضرائب لم يصوت عليها البرلمان فاصطدم بمعارضة هذا الأخير مستندا على المبادئ التي تضمنها الماكنا كارتا ، وقد اضطر الملك في الأخير إلى أن يستجيب لإرادة البرلمان بإعلانه في 07 جوان 1628 الشرعة المعروفة بـ"عريضة الحقوق" والتي ضمت بياناً مفصلا لحقوق البرلمان التاريخية وعلى الأخص التذكير بحقوق المواطنين التقليدية التي تضمنتها إعلانات سابقة .

ومن بين الحقوق التي أبرزتها هاته العريضة: حقان رئيسيان ترتكز عليهما سائر الحقوق الفردية والحريات العامة في إنجلترا هما الحرية الشخصية التي يحرم بموجبها المساس بها بدون محاكمة وعلى أساس القوانين المرعية من جهة وتحرم انشاء الضرائب بدون موافقة البرلمان عليها.

ج- شرعة الحقوق أو إعلانات الحقوق أو قائمة الحقوق: BILL OF RIGHTS 1689: ارتبطت المناسبة التي دعت البرلمان الى اصدار هذه الوثيقة بدعوة الشعب الإنجليزي للملك "وليم أوف اورانح" وزوجته "ماري" لتبوء العرش بعد تنازل الملك "جان الثاني" ،حيث رأى البرلمان أن هذه مناسبة لتجديد الروابط بين الملك والشعب وتأكيد حقوق الأفراد .

وقد أُقرت هذه الوثيقة من جانب البرلمان في 25 أكتوبر 1689 ،وانتهت بها سلطة الملوك المطلقة ،إذ أعلن أعضاء البرلمان "من أجل إقرار وتأكيد حقوقهم وحرياتهم القديمة " بطلان سلطة الملك المزعومة في تعطيل القوانين أو عدم العمل بها أو الاستغناء عنها دون موافقة البرلمان ،وإبطال العمل بالمحاكم الاستثنائية، وعدم مشروعية جباية الملك للضرائب بدون موافقة البرلمان، وأن من حق أفراد

الشعب تقديم العرائض

والتظلمات إلى الملك دون جواز تعرضهم للعقاب من أجل ذلك، وأن الانتخابات

البرلمانية يجب أن تكون حرة، وعدم عرقلة حرية الرأي والمناقشة وكافة الإجراءات ،ووجوب

مراعاة العدالة وعدم الإفراط في العقوبات والغرامات والرسوم التي تقتضى من الأفراد

. وبهذه الوثيقة اُرسيت دعائم الحرية الفردية في إنجلترا إذ يعتبر إعلان الحقوق في

نظر الانجليز دستور إنجلترا الحديث.

الشعب تقديم العرائض

والتظلمات إلى الملك دون جواز تعرضهم للعقاب من أجل ذلك، وأن الانتخابات

البرلمانية يجب أن تكون حرة، وعدم عرقلة حرية الرأي والمناقشة وكافة الإجراءات ،ووجوب

مراعاة العدالة وعدم الإفراط في العقوبات والغرامات والرسوم التي تقتضى من الأفراد

. وبهذه الوثيقة اُرسيت دعائم الحرية الفردية في إنجلترا إذ يعتبر إعلان الحقوق في

نظر الانجليز دستور إنجلترا الحديث.

2/ المساهمة الامريكية :

صدرت في 04 جويلية 1776 وثيقة إعلان استقلال الولايات المتحدة الامريكية بعدما كانت مستعمرة انجليزية، حيث عهد "الكونغرس" بوضع الإعلان إلى نخبة مكونة من خمسة أعضاء بينهم "جون آدمز" و"بنيامين فرنكلين" و"توماس جيفرسون" الذي كان له الأثر البالغ في وضع الإعلان، حيث جاءت الوثيقة معبرة عن نظرية الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي إذ أقرت فكرة وجود حقوق غير قابلة للتخلي عنها ، وكان مما جاء في مقدمة الإعلان :" نقر بهذا أن من الحقائق البديهية أن جميع الناس متساوين ،وقد وهبهم الله حقوقا معينة لا تنزع منهم، ومن هذه الحقوق حقهم في الحياة والحرية والسعي لبلوغ السعادة، والحكومات إنما تنشأ بين الناس لتحقيق هذه الحقوق ،فتستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين وموافقتهم، وكلما صارت أية حكومة من الحكومات هادمة لهذه الغايات فمن حق الشعب أن يغيرها و ينشأ حكومة جديدة ترسي أسسها تلك المبادئ ، وأن تنظم سلطاتها على الشكل الذي يبدو للشعب أنه أوفى من سواه لضمان أمنه وسعادته.

وبعد إقرار الدستور الأمريكي سنة 1787 الذي جاء مختصرا، اشترطت العديد من الولايات ضرورة تضمينه (الدستور) أحكاما تتعلق بحقوق الإنسان ، وهو ما دفع إلى تعديلات عديدة للدستور صدرت خلال الفترة الممتدة من 1789 الى 1791.

وتمثل هذه التعديلات:

- حرية المعتقد والخطابة والصحافة (التعديل الأول)

- حرية وحق الأشخاص في حمل السلاح لضمان أمنهم (التعديل الثاني)

- تحريم دخول مساكن للمواطنين في وقت السلم والحرب إلا بالكيفية التي يسمح به القانون.

- عدم انتهاك حرمة الشعب ودياره وأوراقه وكل تفتيش لا يكون إلا بالقانون وبتحديد المكان المطلوب تفتيشه.

- لا يكره أحد في قضية جزائية أن يكون شاهدا على نفسه .

- في جميع المحاكمات الجزائية يتمتع المتهم بحق محاكمة شرعية علنية بواسطة محلفين ، وحق الشخص في الاستعانة بمحام.

- إن ذكر بعض الحقوق في الدستور لا يعني إنكار الحقوق الأخرى.

ولكن هذه الحقوق على إطلاقها لم تكن محترمة خصوصا في الولايات الجنوبية التي كانت تريد المحافظة على العبودية، وهو السبب الذي أشعل الحرب الأهلية سنة 1860 بين الشمال والجنوب، الشمال الذي يريد إلغاء العبودية بينما الولايات الجنوبية التي كانت تعتبر الحرية هي استقلالها وحرياتها في التصرف في شؤونها الداخلية ومنها الرق، وقد عبر عن ذلك الرئيس الأمريكي "لنكولن" بقوله" إن الشمال كان يحارب من أجل حرية كل إنسان في أن يصنع بشخصه ما يريد، أما الحرية في نظر حكومات ولايات الجنوب فقد كانت تعني حرية بعض الرجال أن يصنعوا ما يبتغون بالرجال الآخرين" . وبعد ثمانية أشهر من نهاية الحرب في ديسمبر 1865، أُدخل التعديل الثالث عشر للدستور الذي جاء فيه " لا يسمح بالاستعباد وبالاستخدام غير الطوعي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لقوانينها إلا إذا كان ذلك عقابا لجريمة صدر بشأنها حكما تبعا للأصول" .

ثم جاء التعديل الخامس عشر سنة 1870 الذي أقر مبدأ المساواة في الانتخابات بين البيض والملونين، ثم التعديل الذي منح الإناث حق الانتخاب سنة 1920.

ورغم الحرب الأهلية التي قامت من أجل إلغاء الرق والتعديل الذي أُدخل على الدستور الأمريكي فإن جماعات بأكملها ظلت محرومة من التمتع بالحقوق التي يكفلها الدستور ،إذ جرى تقتيل قبائل السكان الأصليين وتهجيرها وتدمير ثقافتها ومعتقداتها الروحية، كما أن الفصل العنصري ظل مشروعا في بعض ولايات الجنوب حتى الستينات ، وكان لنضال "مارتن لوثر كينغ" وقرار المحكمة العليا في 1954 الفضل في إلغاء الفصل العنصري وتجسيد المبادئ الكبرى التي تضمنها "إعلان الاستقلال" .

3/المساهمة الفرنسية :

تعد التجربة الفرنسية في مجالات إعلان الحقوق من اكثر التجارب ثراءً، إذ يُعد" إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الفرنسي الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في 26 أوت 1789 ثمرة متقدمة لخير الإنسانية، وهو الأكثر شهرة حيث أن أغلب دساتير دول العالم تتضمن قائمة من الحقوق الفردية التي صيغت بعبارات يبدو تأثرها بنصوص " إعلان حقوق الإنسان والمواطن" ،ولقد تصدر هذا الإعلان كل مقدمات دساتير فرنسا منذ دستور 1791.

تضمن الإعلان مقدمة و 17 مادة، حيث أقرت المقدمة أن " كلمة ممثلي الشعب الفرنسي اتفقت على أن تناسي حقوق الإنسان واحتقارها كانا سببين رئيسيين في إذلال الشعب وشقائه،..."

إن غاية كل هيئة سياسية هي صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الثابتة وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم (المادة 2)

· إن الأمم مصدر كل سلطة /* إن الحرية تقوم على حق ممارسة كل عمل لا يضر بالآخرين.

· لا يمكن للقانون أن يمنع إلا الأعمال التي تضر بالمجتمع /* لا يحوز إتهام أحد أو توقيفه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبحسب المراسيم المحددة ، ويجب أن يعاقب جميع الذين يطلبون أو يوافقون على تنفيذ أوامر غير قانونية أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذها /* يعد كل شخص بريئا إلى أن تثبت إدانته /* لا يجوز إزعاج أحد بسبب آرائه /* حرية تبادل الأفكار والآراء هي أثمن حق من حقوق الإنسان لذلك يحق لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويخطب بحرية على أن يكون مسؤولا عن إساءة استعمال هذا الحق في الأحوال المحددة في القانون .

· ان الملكية الخاصة حق مقدس غير قابل للنقض فلا يجوز أن يحرم منها أحد إلا عندما تقتضي بذلك المنفعة العامة الثابتة بصورة قانونية وبشرط أن يمنح مقابل ذلك تعويضا عادلا.

· إن كل مجتمع لا تكون الحقوق فيه مصانة ،ولا يؤمن فيه فصل السلطات العامة عن بعضها يكون مجتمعا بدون دستور.

ملاحظة : ما يمكن أن نستخلصه من هذه المرحلة هو أن فكرة حقوق الإنسان انتقلت من مجرد العرف إلى إعلانات وقوانين ضمن النظام القانوني الداخلي للدول ، لتستقر في الأخير في أسمى القوانين وهو "الدستور" ، وفي هذه المرحلة اصبح الحديث عن حقوق الإنسان ليس باعتبارها حقوقا في مواجهة الأفراد فقط، وإنما هي حقوق في مواجهة السلطة كذلك حيث غدت قيوداً على السلطات والصلاحيات المطلقة للحاكم .

رابعاً- تدويل حقوق الإنسان:

ظهرت فكرة حقوق الإنسان في بادئ الأمر على الصعيد الداخلي على شكل أفكار معينة ، ثم تطورت فيما بعد وأصبحت مبادئ قانونية ضمن القوانين الداخلية العادية منها والدستورية ، ولكن ذلك لم يتوقف عند هذا الحد بل أخذت هذه المبادئ تنتقل شيئا فشيئا من صعيد القانون الداخلي إلى صعيد القانون الدولي ، عندها بدأت تدخل مثل هذه المبادئ ضمن ما يعرف بالقانون الدولي العام والذي كان يُعد في صيغته الأولى بعيدا عن التدخل في حماية حقوق الأفراد، لكنه أخذ يتطور ويأخذ على عاتقه وبشكل تدريجي التدخل في مثل هذه المسائل .

1/ حقوق الإنسان في ظل عصبة الأمم: بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته هذه الحرب من مآسي وويلات، اتفقت الدول المنتصرة في الحرب على إنشاء منظمة عصبة الأمم، ووضعت معاهدات السلام التي أبرمها الحلفاء مع دول المحور الخاسرة منظمة لنظام العصبة الذي لا تضم نصوصه تنظيما قانونيا محددا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بل على العكس من ذلك تم تحويل اقتراح الرئيس الأمريكي "ولسون" تضمين عهد العصبة نصاً بشأن المساواة الدينية بالرفض.

ومع ذلك كان للعصبة عام 1919 دورا في تشكيل (لجنة خاصة برفاهية الطفل) حيث نشأت في أوروبا عدد من الهيئات غير الحكومية المهتمة بالطفولة من بينها (الاتحاد الدولي لإنقاذ الطفولة)، وفي عام 1923 أقر الاتحاد ميثاقا له يتكون من خمس نقاط ، ثم تبنته عصبة الأمم وعرف منذ ذلك الوقت باسم " إعلان جنيف" الذي اعتبرته الأمم المتحدة فيما بعد" يجسد التزام المجتمع الدولي نحو الطفولة" .

كما أن جهودا صينية ويابانية في مؤتمر الصلح الذي أعقب الحرب كانت تهدف إلى ضرورة تضمين ميثاق العصبة النص على التزام أعضائها بالتسوية في المعاملة بين الأجانب دون تفرقة أساسها الأصل أو الجنس إلا أن هذه الجهود لم تثمر، وفي عام 1933 وأثناء مناقشة قضية الأقليات ومعاملة اليهود في المانيا، تقدمت "هاييتي" إلى جمعية العصبة بطلب يهدف إلى أن تعبر الجمعية عن أملها في إبرام اتفاقية دولية لضمان حقوق الإنسان، لكن لم تتخذ خطوات جدية باتجاه إبرام مثل هذه المعاهدة.

غير أن أوضح اهتمام بحقوق الإنسان في ظل عصبة الأمم تمثل فيما عُرف" بنظام حماية الأقليات" وهو ما تناولته "معاهدات الصلح" للمرة الأولى ، حيث تعلق الأمر بالأقليات القومية التي تعيش بصورة أساسية ضمن الدول الجديدة أو القديمة التي كانت قائمة قبل الحرب الا أنها توسعت بضم أقاليم جديدة اليها كتشكوسلوفاكيا وبولندا ويوغسلافيا وروسيا واليونان، وكذلك على بعض الدول المهزومة والتي نشأت من أنقاضها (تركيا- النمسا-المجر-بلغاريا) .وهذا النظام لم يذكر في ميثاق العصبة إلا بالنسبة للدول المهزومة أو الدول الجديدة التي ظهرت بعد انهيار الإمبراطورية القديمة، وأعفت الدول المنتصرة من الخضوع لهذا النظام الذي يذكر في المادتين 86،93 من معاهدة فرساي .

وكان الهدف الأساسي من المعاهدات الخاصة بالأقليات تأمين التمتع بصورة قانونية وفعلية بالحقوق الأساسية المعترف بها للفرد في جميع الدول المتحضرة ، مثل حماية الأشخاص المنتمين لهذه الأقاليم وتأمين حريتهم وكرامتهم والمساواة في المعاملة بينهم وبين غالبية السكان، وقد أحيلت بعض المشاكل المتعلقة بالأقليات إلى محكمة العدل الدولية الدائمة : كالمسألة المتعلقة بالأقلية الألمانية في بولندا، حيث حددت المحكمة مفهومها لكلمة المساواة على أن هذه الكلمة " استعملت في المعاهدات الخاصة بالأقليات لتعني المساواة الفعلية وليست الشكلية، وقد تعني هذه الكلمة كذلك لكي تستفيد أية أقلية من المساواة الحقيقية في المعاملة، ضرورة منحها معاملة تفضيلية بالنسبة لما تعامل به الغالبية التي تعيش الأقلية بها ".

وقد وضع التطبيق الفعلي لنظام الأقليات من خلال الأشكال التالية:

*معاهدات الأقليات: وهي معاهدات خاصة بين الحلفاء وكل من يوغسلافيا، رومانيا، اليونان، تشيكوسلوفاكيا وبولندا.

*نصوص خاصة بحماية الأقليات وضعت في معاهدات الصلح التي أبرمت مع النمسا وبلغاريا والمجر وتركيا.

*نصوص خاصة بحماية الأقليات وضعت في معاهدات ثنائية أبرمت بين بعض الدول كالمعاهدة بين بولندا و تشيكوسلوفاكيا عام 1921.

*تصريحات صادرة من جانب واحد قامت بها بعض الدول عندما انضمت إلى عصبة الأمم كالتصريحات الصادرة عن فلندا والبانيا والعراق باحترام حقوق الأقليات .

أما الضمانات الخاصة بحقوق الأقليات فتمثلت في :

· إن المعاهدات وغيرها من الوثائق القانونية التي نصت على حماية الأقليات لم تكن تخضع للتغيير أو الإلغاء إلا بموافقة مجلس العصبة .

· أجازت هذه المعاهدات التقدم بشكاوى إلى مجلس العصبة.

· إن الجهة المختصة بتفسير نصوص هذه المعاهدات هي محكمة العدل الدولية الدائمة.

ونشير هنا إلى أن هذا النظام الذي يهدف الى منع التمييز بين الأغلبية والأقليات هو نفسه كان قائما على التمييز بين الدول المنتصرة المطالبة بتطبيق هذا النظام والدول المهزومة، كما سمح هذا النظام بتدخل بعض الدول بشؤون الدول الأخرى في حماية حقوق الأقليات ، وقد أُنهي هذا النظام مع انهيار عصبة الأمم .

2/حقوق الانسان في ميثاق الأمم المتحدة:

بفشل عصبة الأمم في القيام بالاختصاصات الموكلة لها ، وخاصة في عدم تمكنها من منع اندلاع الحرب العالمية الثانية ،وبسبب المعاناة و الضياع وإهدار قيمة الإنسان وكرامته إبان الحرب العالمية الثانية على أيدي الأنظمة الديكتاتورية ، اشتدت الحاجة إلى وجوب تضامن المجتمع الدولي وقيامه بمجهود مشترك لإنشاء تنظيم دولي قادر على التأكيد على حقوق الإنسان وضرورة حمايتها استكمالا للضمانات الدستورية التي نصت عليها دساتير أغلبية دول العالم، وكان ذلك إيذاناً بميلاد منظمة الأمم المتحدة .

وعليه فقد كانت ولادة القانون الدولي لحقوق الانسان بشكل صريح وواضح بإصدار ميثاق الأمم المتحدة، ذلك الميثاق الذي مثل التصديق عليه من غالبية دول العالم بمثابة التعديل لأحكام القانون الدولي العام، حيث أنه أوجد منظمة حكومية عالمية تضم في عضويتها غالبية دول العالم ، وتضطلع بمهام ذات طبيعة عامة تهم كل الدول الأعضاء في الأسرة الدولية .

لقد حاء الميثاق راسما للخطوط العريضة لمسيرة حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ،وهيأ ورسم البيئة المادية والقانونية والمعنوية المناسبة للبدء بإعمال حقوق الإنسان بوسائل دولية ،وقد تعددت الإشارة الى حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة ونذكر على سبيل المثال :

أ- الديباجة التي تؤكد على " الإيمان بالحقوق وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.

ب- المادة الأولى التي حددت مقاصد وأهداف الأمم المتحدة حيث نصت الفقرة الثالثة منها على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك انطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

ج- المادة 13/ب التي تؤكد ما ورد في المادة 1/3 من أهداف باعترافها بضرورة " إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس بلا تمييز..."

د- المادتان 55 و56 من الميثاق اللتان تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والتي تؤكدان على أن الأمم المتحدة تعمل على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وتفريق بين الرجال والنساء.

هـ- نصت المادة 62 من أجل اداء الأمم المتحدة لنشاطها في مجال تعزيز حقوق الإنسان، على أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي " أن يقدم توصيات فيما يخص إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها".

و- المادة 68 التي أكدت أن للمجلس أن ينشئ لجانا للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان ،وله أن ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

ي- المادة 67 التي تعدد الأهداف الأساسية لنظام الوصاية ومنها التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز.

3/ نتائج وآثار تدويل حقوق الانسان:

أ/المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان: لم تعد تدرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول ومجالها المحفوظ:

لقد نصت المادة 2/7 من الميثاق أنه لا يوجد فيه ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع .

وبقدر ما أبرز هذا النص عن خطر التدخل، بقدر ما ترك الأمر يكتنفه الغموض ،وعدم حصر ما يعتبر من صميم السلطان الداخلي أو ما يستثنى منه ، وهو ما أظهر اختلافا واسعا بين الفقه القانوني في المسألة ، غير أن الثابت الآن وهو ما توافقت عليه آراء الفقه والقضاء والقانون الدوليين أن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، لم تعد تدرج ضمن الاختصاص الداخلي للدول ومجالها المحفوظ ،وبالتالي قد ضيقت من دائرة الاختصاصات الداخلية ، وذلك استنادا إلى أن جميع الدول قد أضحت مقيدة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، حيث يعتبر معظم الفقهاء المعاصرين أن حقوق الإنسان المحمية دوليا لم تعد اليوم ضمن المجال المحفوظ للدول .

لقد توصل المعهد الدولي لحقوق الإنسان إلا أن الدولة التي تخل بالتزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان لا يمكنها أن تختفي وراء حقوقها السيادية، فما يقره المجتمع الدولي من تدابير إزاء انتهاكها لهذه الالتزامات لا يمكن اعتباره تدخلا غير مشروع في شؤونها الداخلية .

ويذكر الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أنه إذا كانت حماية حقوق الإنسان تشكل هدفا مشتركا للمجتمع الدولي ، فإنه بحكم طبيعتها تلغي التمييز التقليدي بين النظام الداخلي والنظام الدولي ، إنها تنشئ نظاما قانونيا جديدا وبالتالي فانه يجب ألا ينظر إليها بعد الآن من زاوية السيادة المطلقة أو من زاوية التدخل السياسي .

كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت عام 1948 قرارا تعتبر فيه موقف الاتحاد السوفياتي من مسألة النساء الروسيات المتزوجات من أجانب برفضه السماح لهن بالالتحاق بأزواجهن في الخارج انتهاكاً سافرا لحقوق الإنسان الأساسية، وعلى الرغم من أن مسألة الهجرة تعتبر شأنا يتعلق بالاختصاص الداخلي للدول ، فقد رفضت ادعاءاته بأن موقفه هذا ينسجم مع المادة 2/7من الميثاق وأكدت الجمعية العامة بأن لهذا الموقف أثرا سيئا على العلاقات الودية .كما تدخلت الأمم المتحدة في قضايا أخرى، كانت الدول تعتقد وتتمسك بأنها من صميم اختصاصها الداخلي كقضية التمييز العنصري، وكذلك قضية تيمور الشرقية.

إن هذه النظرة وإن كانت الدول الغربية تدعمها، إلا أن للدول النامية المستهدفة بمثل هذه التدخلات موقفا مخالفا فهي ترى أن من شأنه ذلك تهديد سيادتها ولو بمبرر الاعتبارات الإنسانية، ومن وجهة نظرها فإن السماح بالتدخل في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان يمكن أن تستغله الدول الكبرى للهيمنة والسيطرة على مقدراتها ومكتسباتها السياسية والاقتصادية.

ب/ تقلص مفهوم السيادة المطلقة إلى السيادة النسبية :

لم تعد السيادة في ظل تدويل حقوق الإنسان عائقا يحول دون مراقبة احترام الدول لحقوق الإنسان، بل ينبغي أن ننظر إليها على أنها تنطوي على التزام بحماية حقوق الإنسان، فالسيادة ليست سلطة تستعملها الدول للقيام بانتهاك حقوق الإنسان ،بل هي سلطة تستعملها لكفالة الوفاء بتعهداتها والتزامها بموجب الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي ،وهوما لا يؤدي الى الإنقاص من السيادة بقدر ما هو تأكيد لهذه السيادة .

إنه في ظل النظام القانوني الدولي المعاصر والتطور الذي شهده العالم في نهاية القرن العشرين، ومع بروز ظاهرة العولمة، تغيرت النظرة التقليدية للدولة التي تحولت الى أداة لتحقيق الأمن الإنساني بعد أن كانت غاية بذاتها ولذاتها، وسمت حقوق الإنسان على حقوق الدول وسيادتها . لكن التسليم بهذه الحقيقة لا يفهم منه أن مبدأ سيادة الدولة سيؤول للزوال، فأقصى ما يمكن أن تفعله التطورات الدولية هو النيل من طبيعة الوظائف والأدوار التي تقوم بها الدول بالمقارنة مع ما كانت تقوم به في النظام الدولي التقليدي، حيث يرى البعض أن القيود التي يفرضها القانون الدولي على سيادة الدول لصالح حقوق الإنسان تتمثل في الحد من حرية الدولة في تنظيم هذه الحقوق وحدها والقبول بتدخل أشخاص القانون الدولي الأخرى في مراقبتها وضمان عدم انتهاكها ،انطلاقا من وحدة الجماعة الإنسانية التي أصبحت حقيقة ملموسة وحتمية لا مناص منها .

ج/ ظهور الفرد بين أشخاص القانون الدولي بصورة يصعب واقعيا انكارها:

عرفت المرحلة السابقة لإنشاء الشرعية الدولية استيعاد الفرد من دائرة القانون الدولي ، غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلا ، إذ ظهرت بوادر تطور تدريجي لوضع الفرد في القانون الدولي حيث وفي بداية القرن 20 ازداد توسع القانون الدولي بفعل تطورات هامة كان لها أثرها الواضح في تطوير القانون الدولي المعاصر بصفة عامة وبصدد ما يتصل بالفرد بصفة خاصة.

هذا وقد أدى الاهتمام العالمي بالفرد في مجال العلاقات الدولية إلى اكتسابه الحقوق وتحمله الالتزامات ، كما جعله يظهر بين أشخاص القانون الدولي بصورة يصعب واقعيا انكارها، فالفرد يكاد يكون أهم مخاطب بقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان، حيث أصبح له الحق في مقاضاة دولته أمام أجهزة دولية متى ما شعر بأن هناك انتهاك لحقوقه المعترف بها في القانون الدولي . وعلى أي حال فإن الفرد لم يعد محميا من قبل دولته فقط اذ يمكن للمنظمات الدولية ذات الطابع العالمي والإقليمي أن تقوم بهذا الدور ، وهكذا ارتقى القانون الدولي لحقوق الإنسان بالفرد ليجعله بلا منازع شخصاً من أشخاص القانون الدولي وبالتالي الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للفرد .

-

III – مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان :

· الاتفاقيات الدولية

· الأعراف الدولية

· مبادئ القانون العامة

· قرارات المحاكم وتعاليم الفقهاء

· لوائح المنظمات الدولية

نعني بمصطلح " المصادر" الوسيلة التي تنشأ منها القواعد الملزمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو بعبارة أخرى " الوقائع" التي يمكنها لوحدها إنشاء أو تغيير أو إلغاء القواعد القانونية لحقوق الإنسان .

ولقد وردت هذه المصادر الدولية في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية )باستثناء لوائح منظمات الدولية ( بالنص التالي:

1. تُطبق المحكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصل وفقًا للقانون الدولي، في النزاعات المعروضة عليها :

1. الاتفاقيات الدولية، سواء كانت عامة أو خاصة، التي تحدد القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة؛

2. العرف الدولي، كدليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون؛

3. المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضرة؛

4. مع مراعاة أحكام المادة 59 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة من الدول المختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون.

2. لا يخل هذا الحكم بسلطة المحكمة في الفصل في قضية حسب الإنصاف والحسنى، إذا اتفق الأطراف على ذلك.

أولاً- الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان :

1/ تعريف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

لا تخرج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مفهومها عن الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، غير أن موضوعها يكون التزامات تقع على عاتق الدول من خلال تعزيز وحماية واحدة أو أكثر من حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

وقد تسمى هذه الاتفاقيات الدولية بتسميات مختلفة من قبيل المعاهدة أو العهد أو الميثاق أو البروتوكول ولكن الآثار القانونية المترتبة عليها هي نفسها، غير أن البروتوكول هو معاهدة منفصلة تضيف أحكاماً موضوعية أو إجرائية للمعاهدة الأصلية الملحقة بها .

2/موافقة الدول على الالتزام بأحكام المعاهدات :

يمكن لأي دولة أن تصبح طرفا في معاهدة ما بطريقتين رئيسيتين: فهي يمكن أن توقع على الاتفاقية وعقب ذلك لا يجوز للدولة، وفقاً لقواعد القانون الدولي (المادة 18(أ) من قانون المعاهدات) أن تتصرف على نحو يتعارض مع أهداف المعاهدة ومقاصدها وذلك على الأقل لحين" إبداء" تلك الدولة نيتها واضحة بأنها لن تصبح طرفا في المعاهدة .

و التوقيع يليه" التصديق" ، وبإيداع صكوك التصديق فإن الدولة توضح رسميا عزمها على الالتزام بالمعاهدة، وبدلاً من ذلك يمكن للدولة أن تنظم إلى المعاهدة، والانضمام الذي بواسطته توافق الدولة التي لم توقع على المعاهدة على الالتزام بها يعادل التصديق عليها . وعادة ما تنص المعاهدة المعنية على مرور فترة زمنية قصيرة بعد تاريخ التصديق أو الانضمام قبل أن تصبح الدولة مقيدة فعلا بأحكام المعاهدة .

وتنص جميع المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان على ضرورة إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، وتعرض تلك الاتفاقيات للتصديق عليها أو تنضم إليها جميع الدول، أو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وفي حالة الدول غير الأعضاء ينص عادة على حكم بشأن التصديق والانضمام بناء على دعوة من الجمعية العامة .

أما اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعتمدها الوكالات المتخصصة فلا تعرض عادة للتصديق أو الانضمام إلا على الدول الأعضاء في المنظمة المعنية ، وهي تنص على إيداع وثائق التصديق لدى مديرها العام ، وطبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يقوم المدير العام بإبلاغ جميع البيانات عن التصديقات والإعلانات وقرارات الانتخاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها .

وبخصوص التصديق والانضمام لبروتوكول ملحق بالاتفاقية فإنه لا يمكن التصديق أو الانضمام لأي بروتوكول إلا للأعضاء المصدقين أو المنضمين للاتفاقية الأصل ، باستثناء البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيث أباحت المادة 9 في فقرتها 2 لأي دولة الانضمام للبروتوكول حتى ولو لم تكن طرفا في اتفاقية حقوق الطفل .

3/ صياغة واعتماد معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة:

لقد عرفت النصوص الدولية المكتوبة المتعلقة بحقوق الإنسان عدة مراحل وأطوار ، حيث كانت المرحلة الأولى هي مرحلة التعريف بالحق أو بالحقوق عامة وهي مرحلة تم فيها بلورة مفهوم الحق ، وكان ذلك من خلال كتابات فقهاء القانون والمفكرين ، ثم أتت مرحلة إقرار هذا الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع الدولي ، ويأخذ في العادة شكل "إعلان عالمي" ، ليصل إلى معاهدات ملزمة تتسم في الغالب بالعمومية ، وبعدها جاءت مرحلة تحديد عموميات هذا الحق وتطويرها في شكل اتفاقيات دولية متخصصة ، وتوج ذلك بمرحلة الحماية الجنائية وفيها تم وضع الانتهاكات التي ترد على هذا الحق في إطار نصوص تجريميه وفرض عقوبات رادعة علوى مرتكبيه .

خطوات تحديد وتنفيذ معايير حقوق الانسان :

أ/ الإعلانات : وضع معايير غير ملزمة:

الإعلان العالمي لحقوق الانسان(1948)

الإعلان الأمريكي لحقوق الانسان(1948)

إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ) 1975( .

ب/معاهدات واتفاقيات دولية ملزمة :

العهدان الصادران عن الأمم المتحدة (1966-1976).

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1950-1958) .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )1984-1987( .

ج/ التقييد والتجريم : هيئات و آليات رصد معاهدات حقوق الانسان .

- إجراءات الشكاوى - إجراء التبليغ - إجراء التحقيق

- نظام الزيارات المنتظمة ( البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 2002/2006)

4/ تصنيف الاتفاقيات الدولية وتنوع نظم الحماية :

اعتمدت الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة إلى جانب المنظمات الإقليمية عددا كبيرا من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان تفوق الـ100 اتفاقية دولية ، وتتوسع موضوعات هذه المعاهدات حيث تشمل :

أ-طائفة من الاتفاقيات العامة: التي تكفل كل أو معظم حقوق الإنسان مثل : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

ب- طائفة من الاتفاقيات الخاصة: والتي تهدف أساسا لتعزيز حماية حق بعينة أو فئة بذاتها أو أشخاصا محددين.

ومن بين هذه الطائفة :

· طائفة الاتفاقيات المكرسة لحماية مجموعات محددة : والتي تشمل المرأة واللاجئين والأجانب والمهاجرين والأشخاص عديمي الجنسية والأقليات والشعوب الأصلية والمعوقين والأطفال.

· طائفة الاتفاقيات المكرسة للحماية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: مثل الرق، التمييز العنصري والتعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية.

· طائفة الاتفاقيات التي تركز على قضايا محددة : في مجالات كالتعليم، والعمالة وغيرها.

وكل هاته الاتفاقيات الدولية هي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة وهي بذلك تسمى اتفاقيات عالمية، وقد تكون اتفاقيات إقليمية والتي تطبق تطبيقا إقليميا مثل الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية و الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981) و الميثاق العربي لحقوق الإنسان ) 2004 (.

أمثلة عن بعض الاتفاقيات الدولية الرئيسية (الأساسية) لحقوق الانسان :

)ملاحظة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان يُسمى " الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" ( .

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية: اعتمد في 16/12/ 1966 ، دخل حيز التنفيذ في 3/01/ 1976 .

· البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد في 10 /12/2008 دخل حيز التنفيذ في 05 /05/ 2013 .

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: اعتمد في 16/12/ 1966، دخل حيز التنفيذ في 23 /03/1976 .

· البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : اعتمد في 16/12/1966، دخل حيز التنفيذ في 23/03/1976 .

· البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام :اعتمد في 15 /12/ 1989/ ، دخل حيز التنفيذ في 11/07/ 1991 .

3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: اعتمدت في 21/12/1965 ، دخلت حيز التنفيذ في 4 /01/ 1969.

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: اعتمدت في 18/12/1979، دخلت حيز التنفيذ في 03/09/1981.

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : اعتمد في 06 /10/ 1999و التوقيع 10/12/99 ، دخل حيز التنفيذ في 22/12/2000 .

5- اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت في 20 /11/1989 ، دخلت حيز التنفيذ في 02 /09/ 1990 .

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية: اعتمد في 25 /05/ 2000، دخل حيز التنفيذ في 18/1/ 2002 .

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: اعتمد في 25 /05/ 2000، دخل حيز التنفيذ في 12 /02/ 2002.

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم الإعلانات: اعتمد في 19 /12/2011 ، دخل حيز التنفيذ في 14/04/ 2014 .

6- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: اعتمدت في18 /12/2002 ، دخلت حيز التنفيذ في 22 /06/ 2006 .

7- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم: اعتمدت في 18 /12/ 1990، دخل حيز التنفيذ في 01/07/2003.

8- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمدت في 13 /12/ 2006، دخلت حيز التنفيذ في 03/05/2008.

· البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمد في 13/12/ 2006، دخل حيز التنفيذ في 03/05/2008 .

9- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري: اعتمدت في 20/12/ 2006، دخل حيز التنفيذ في 23/12/2010 .

· بعض المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان:

· اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (9 /12/1948).

· اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (26 /11/1968).

· الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (30 /11/1973 ).

· الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين (اعتمدت في 28 /07/ 1951).

· بعض الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان:

v مجلس أوروبا:

· الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (04/11/1950 ،دخلت حيز التنفيذ في 03/09/1953) / حوالي 13 بروتوكول.

· الميثاق الاجتماعي الأوروبي (18 تشرين الأول 1961، دخل حيز التنفيذ في 26/06/1965.

· الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة: (26 /11/1987 دخلت حيز التنفيذ في 01/02/1989) .

v منظمة الدول الامريكية:

· اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان (اتفاقية سان خوسيه ) (22/11/1969 دخلت حيز التنفيذ في 18/07/1978)

· الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه (09/12/1985 دخلت حيز التنفيذ في 28/02/1987)

· اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص (1994دخلت حيز التنفيذ في 28/03/1996)

v الاتحاد الإفريقي:

· الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (08/06/1981 دخل حيز التنفيذ في 21/10/1986)

مقدمة عن الطابع الموضوعي لأحكام اتفاقيات حقوق الانسان:

5/ السمات المميزة للقانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان عن القانون الدولي للمعاهدات:

إن اتفاقيات حقوق الإنسان بخلاف الاتفاقيات الدولية الأخرى لا تتصف بالتقابل بين الأطراف المتعاقدة، فهي لا تتعلق البتة بالحدود السياسية ولا بالدول ذاتها ، فهي عوض أن تنشأ منظومة من الالتزامات والتعهدات الثنائية المتبادلة والمتقابلة، تنشأ منظومة من الالتزامات الموضوعية " des obligations objectifs"من خلال نظام قانوني "un ordre légal" تكون الدول الأطراف المتعاقدة ملزمة بموجبه تحقيق وحماية الصالح العام والدفاع عن الالتزامات الناشئة عنه لمصلحة الأشخاص .ويمكن اعتبار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان " معاهدات شارعة" .

تم التأكيد على الطابع أو الصفة الموضوعية لأحكام القانون الاتفاقي لحقوق الانسان لأول مرة من خلال ماأقرته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية النمسا ضد إيطاليا(في 11/01/1961) بنصها على أن " التزامات الدول الأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقية ) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ( هي في الأساس ذات طابع موضوعي، وهي تهدف في الحقيقة إلى حماية الحقوق الأساسية للأفراد في مواجهة تعسف الدول وتدخلاتها أكثر مما تسعى إلى إنشاء حقوق شخصية أو متقابلة بين الدول الأطراف المتعاقدة " . وقد استندت اللجنة للتدليل على صحة تفسيرها لأحكام الاتفاقية على حقيقة أن أية دولة طرف في الاتفاقية تستطيع تقديم شكوى ضد دولة أخرى طرف متعاقدة تنتهك أحكام الاتفاقية حتى لو كان المتضرر من غير مواطنيها، فالدولة المشتكية في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تقدم عريضتها ضد دولة أخرى باسم " النظام العام الأوروبي" وليس دفاعا عن حقوقها الخاصة أو مصالحها الشخصية .

كما أقرت الصفة الموضوعية لاتفاقيات حقوق الإنسان كذلك كلا من محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم "24" الصادر بتاريخ 02/11/1994 بشأن تحفظات الدول على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

ولاشك أن الطابع الموضوعي لاتفاقيات حقوق الإنسان من شأنه أن يرتب استثناءات على الأحكام والمبادئ المعمول بها في إطار القانون الدولي العام وبالتحديد القانون الدولي للمعاهدات ،وهي استثناءات تخرج عن مبدأ العاملة بالمثل وتتعلق بالتحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان و الانسحاب منها والخلافة عليها .

أ/ عدم المعاملة بالمثل:

تخرج اتفاقيات حقوق الإنسان من نطاق مبدأ المعاملة بالمثل والمعمول به في القانون الدولي العام، ذلك أن إيقاف العمل بأحكام مثل هاته المعاهدات أو إنهاءها ينطوي على جزاء كبير للأفراد أكثر منه على الدولة الطرف المتعاقدة التي أخلت جوهريا بأحكامها .

وهو ما أكدته المادة 60/5 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 باعتبارها أن " الأحكام المتعلقة بحماية الأشخاص المنصوص عليها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني ،وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات، لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، فلا يجوز الاحتجاج بالإخلال الجوهري بها كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها"

ويُقصد بعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على اتفاقيات حقوق الإنسان المعنى السلبي لا الإيجابي، فليس هناك ما يمنع من أن تمنح دولة مواطني دولة أخرى حقوقا أكثر وأوسع مما يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان عليها بشرط المعاملة بالمثل، كما يحصل أحيانا في حالة اتفاقيات الأجانب والإقامة.

ب/ الانسحاب من اتفاقيات حقوق الإنسان:

تعتبر حالات الانسحاب من اتفاقيات حقوق الإنسان حالات نادرة في الممارسة الدولية ،ويمكن أن نسجل هنا انسحاب المملكة المتحدة من المادة (8/3) من الميثاق الاجتماعي الأوروبي، وانسحابها أيضا من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة اعتبارا من 24 /12/1981 ، وانسحاب عدد من الدول الأوروبية من اتفاقية العمل الدولية رقم 89 بشأن حظر العمل الليلي للنساء وذلك نزولا عن مقتضى الحكم الصادر عن محكمة العدل للجماعات الأوروبية في 25/07/1995 الذي أعلنت فيه أن موضوع الاتفاقية رقم 89 يخالف مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ، وحالة انسحاب كوريا الشمالية في 23/08/1997 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالرغم هذه الندرة فان تساؤلات كبيرة تثار حول جواز الانسحاب من عدمه وذلك بالنظر للطابع الموضوعي لهاته الاتفاقيات .

نشير بداية إلى أن الانسحاب من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تتضمن نصا يجيز للدول الأطراف الانسحاب منها لا يطرح مشكلا ، وكمثال على ذلك الاتفاقيات التي ورد النص فيها عن إمكانية الانسحاب والتي من بينها :

المادة (58) من الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية (انسحبت اليونان في 1969/وعادت 28/11/1974)

المادة (78) من اتفاقية الدول الامريكية لحقوق الانسان (انسحبت ترينداد وتوباغو في 26/05/1989)

المادة (12) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة (44) من الاتفاقية الدولية بشأن وضع اللاجئين .

المادة (21) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .

المادة (52) من اتفاقية حقوق الطفل .

المادة (31) من اتفاقية مناهضة التعذيب .

المادة (128) من نظام روما الأساسي .

يثور الإشكال في حالة عدم وجود نص يجيز الانسحاب من الاتفاقية كما هو الحال بالنسبة للعهدين الدوليين ، ومن الواضح أن خلو العهد مثلا من نص يعالج مسألة الانسحاب منه يجعل الحالة خاضعة لأحكام المادة 56 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه " لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها او نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو للانسحاب إلا:

1- إذا ثبت أن نية الأطراف اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب .

2- أو إذا كان النقض أو الانسحاب مفهوما ضمنا من طبيعة المعاهدة . "

فهل يمكن أن تكون نية الأطراف في المعاهدة الخاصة بحقوق الإنسان متجهة إلى إقرار إمكانية الانسحاب ، وهل المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان تنطوي ضمنا بحكم طبيعتها على الحق في الانسحاب.

لقد برزت هذه الإشكالية بالفعل عند انسحاب كوريا الشمالية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة حينها في مذكرة أصدرها بشأن ذلك أن خلو العهد من نص يعالج الانسحاب منه تجعل المسألة خاضعة لأحكام المادة (56) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ، وخلص بعد الإشارة إلى الأعمال التحضيرية للعهد وبعد التأكيد على أن خلو العهد من نص يجيز الانسحاب كان أمرا مقصودا لذاته بدلالة المادة (41) من العهد التي يجيز الانسحاب من الالتزامات الناشئة عند قبولها اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الانسان لاستلام بلاغات الدول، فإرادة واضعي العهد لم تتجه إلى جواز الانسحاب منه.

أما فيما يتعلق " بطبيعة المعاهدة" فأوضح الأمين العام أن طبيعة العهد تستوجب عدم وجود نص يجيز الانسحاب منه، والحل الوحيد الذي كان أمام الحكومة الكورية –من وجهة نظر الأمين العام – للانسحاب من العهد هو المنصوص عليه في المادة (54) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات أي من خلال رضا واتفاق الدول الأطراف في العهد المعني جميعا.

لقد جاء رأي الأمين العام للأمم المتحدة متناغما مع التعليق العام رقم 26(61) الصادر في عام 1977 بشأن استمرارية الالتزامات الواقعة على الدول الأطراف في العهد ، أين أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن الانسحاب من اتفاقية حامية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تخالف الطبيعة الخاصة لها ، فاتفاقيات حقوق الإنسان ليست من قبيل المعاهدات التي تنطوي ضمنا بحكم طبيعتها على الحق في الانسحاب أو النقض . واستندت اللجنة إلى خلو العهد من نص بشأن إنهائه أو الانسحاب منه ، لترجع إلى القواعد المطبقة في القانون الدولي العرفي و المقننة في المادة 56 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات ومن ثم استخلصت أن عدم وجود نص صريح يفيد أن إرادة واضعي العهد ذهبت إلى استبعاد إمكانية الانسحاب ، وتظهر حقيقة ذلك من كون المادة (41) من العهد تسمح للدولة الطرف بسحب قبولها لاختصاص اللجنة بالنظر في بلاغات الدول، فضلا أن البروتوكول الاختياري للعهد سمح للدول بالانسحاب منه . وأضافت اللجنة أن العهد لا يتصف بالطابع المؤقت التي تتسم به الاتفاقيات القابلة للإنهاء أو الانسحاب .

ج/ التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان:

التحفظ إعلان من جانب واحد، أيا كانت صبغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تقديمها أو انضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة (المادة 2/1/د من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 ).

ونشير هنا إلى أن الإعلانات التي تصرح بها الدول ليست كلها من باب التحفظ، فقد تكون الغاية من ورائها تفسيرية أو تحديد فهم ودلالة الحكم القانوني محل الإعلان لدى الدولة المعنية وتعرف بـ"الإعلانات التفسيرية"، وكثيرا ما تختلط هذه الإعلانات بالتحفظ، وذلك ما دفع هيئات الرقابة الاتفاقية إلى فحص مضمون وموضوع هذه الإعلانات وطبيعة العبارات المستعملة فيها لتحديد طبيعتها، فإن ثبت لها أنها تهدف بالفعل إلى استيعاد حكم أو تعديله عدته من قبيل التحفظات .

وفيما يتعلق بجواز التحفظ على أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، فالأمر متروك لقانون المعاهدات الذي ينص في مادته (19) على أنه " للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ): حظرت المعاهدة هذا التحفظ، أو

(ب): نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني، أو

(ج) أن يكون التحفظ في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها."

وتنحصر مسالة التحفظات في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الاحتمالات الآتية:

· لا تتضمن أي نص يتناول مسالة التحفظ مثل العهدان الدوليان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

· تجيز إبداء التحفظ مع إخضاعه لشروط موضوعية وشكلية وهو الغالب: مثل: م57 للاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية/ م 75 من اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان/ م 20/1/2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري / م 28 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة / المادة 51 من اتفاقية حقوق الطفل.

· تجيز التحفظ على أحكام معينة دون سواها: مثل م42 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين لعام 1951 ، م2/1 من البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ونصها " لا يُسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون أُعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص على عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب".

· تحظر صراحة التحفظ على أحكامها مثل م 2 من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، م9 من اتفاقية اليونيسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960).

v الأسباب الدافعة للتحفظ على اتفاقيات حقوق الانسان:

· الحيلولة دون وقوع تنازع بين الالتزامات الدولية والقوانين الداخلية للدول .

· استيعاد الأحكام المتضمنة مستوى من الحماية أقل من مستوى الحماية المكفول بمقتضى القوانين الداخلية :

)مثل : تحفظ كولومبيا على المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل حيث أشارت إلى أن 15 سنة المذكور في المادة كحد أدنى من السن لمنع استخدام أو مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة ليس ملزما لها وذلك لأن القانون الكولومبي يوفر سقفا أعلى بتجريمه مشاركة من لم يتجاوز أعمارهم (18 سنة) ( .

· استبعاد الاعتراف الضمني من جانب الدولة المحتفظة بإحدى الدول الأطراف الأخرى ) كحالة إسرائيل بالنسبة للدولة العربية (

·حضر النطاق الإقليمي لتطبيق الاتفاقية: إذ تعلن الدولة المتحفظة أن الاتفاقية المعنية لا تُطبق على أقاليم معينة من أقاليمها .

·التخلص مما تفرضه بعض الأحكام من أعباء وتكاليف مالية إضافية قد لا يسمح بها الوضع الاقتصادي للدولة: )مثل تحفظ زامبيا على المادة 13/2/أ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تلزم بمجانية التعليم الابتدائي(.

· تجنب ما قد يترتب من آثار تفسير أحكام الاتفاقية تفسيرا نشطا: )مثل تحفظ ألمانيا على م 2 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث استبعدت بموجبه اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في النظر ببلاغات تتعلق بانتهاكات مزعومة لأحكام العهد إذا كانت هذه الانتهاكات تتعلق بحقوق لا تتصل مباشرة بتلك المحمية بالعهد، وهي بذلك تقوم بإجراء تحوطي من التفسير النشط للجنة المعنية بحقوق الانسان .

v الشروط الشكلية لصحة التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان:

لقد تناولت كلا من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما يتعلق بالشروط الشكلية، وبسطت رقابتها على هذا النوع من الشروط، فقد اشترطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في سياق الممارسة المتعلقة بنص المادة (57) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يُلحق بالتحفظ عرض مختصر للقانون الوطني النافذ المخالف للأحكام التي انصب التحفظ عليها، ويجب أن يكون القانون الوطني المخالف للحكم الاتفاقي محل التحفظ نافذا بالفعل لحظة ابداء التحفظ على إقليم الدولة المعنية. ولا يكفي مجرد العرض للقانون الوطني الناقد المخالف وإنما يجب أن تحدد الدولة المتحفظة هذه الأحكام تحديدا شاملا ودقيقا ، وأن توضح الإجراءات التي تهدف استبعادها من حكم الاتفاقية موضوع التحفظ تحديدا ينزع كل لبس أو عدم وضوح، وقد أدى إهمال الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لهذا الشرط عند إبداءها لتحفظاتها إلى إعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلان هذه التحفظات .

أما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فقد أوضحت في تعليقها العام رقم 24 الخاص بالتحفظات على أحكام العهد أن تحفظات الدول يجب أن تتمتع بالشفافية ، وأنه من المرغوب فيه أن توضح الدول المتحفظة بدقة الأحكام التشريعية أو الممارسات الوطنية المعتبرة من جانبها مخالفة للحقوق المعترف بها في العهد والتي كانت موضوعا لتحفظها، بالإضافة إلى ذلك تشترط اللجنة أن لا يكون التحفظ عاما ، وأن يكون دقيقا ومحدد الموضوع أو المحل بمعنى أن التحفظ يجب أن ينصب على حكم معين بالذات من أحكام العهد ، وأن يحدد بدقة نطاقه .

ويلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لم تتعامل مع التحفظات ذات الطابع العام ،خلافا للمحكمة الأوروبية ،وفقا لمعيار شكلي بل اسبغت عليه طابعا موضوعيا بالنظر لموضوع العهد والغرض منه. والملاحظ كذلك أن هذه الشروط لم تجر الإشارة إليها في اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى وذلك لاقتصارها في العادة على الإشارة للشروط الموضوعية دون الشكلية.

v الشروط الموضوعية لصحة التحفظ على معاهدات حقوق الانسان:

تتمثل الشروط الموضوعية لصحة التحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان بوجوب عدم مخالفة التحفظ لموضوع الاتفاقية والغرض منها أو ما يسمى بمبدأ التوافق بين التحفظ وموضوع وغرض الاتفاقية ، وهذا الشرط قد نصت عليه عديد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من خلال نص صريح كما هو الحال في نص المادة 28/2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ونص المادة 51/2 من اتفاقية حقوق الطفل، أما الاتفاقيات التي تخلو من نص يتناول التحفظ عليها، أو عندما تجيز الاتفاقية تحفظات معينة دون بيان هذا الشرط فتعالج هذه المسالة من خلال الإحالة على نص المادة 19/01/جـ من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

إن التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إذا لم يكن محظورا فإن ذلك لا يعني أن الدول تستطيع أن تبدي إزاءها ما تشاء من التحفظات بصرف النظر عن طبيعتها وغايتها ، فقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 21/05/1951 الخاص بالتحفظات بشأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أنه : " يجب البحث عن إمكانية إبداء التحفظات على الاتفاقية في السمات المميزة لهذه الاتفاقية وفي موضوعها والغرض منها". وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الانسان " أنه بالرغم من أن العهد بخلاف الصكوك الدولية الأخرى لا يتضمن أية إحالة صريحة إلى مبدأ التوافق مع غرض الاتفاقية وموضوعها، لكن ذلك لا يمنع من وجوب فحص التحفظات التي تبديها الدول على أحكام العهد وفقا لهذا المبدأ (التعليق العام 24 )".

وفي ظل عدم تحديد قانون المعاهدات لمفهوم التوافق مع موضوع الاتفاقية وغرضها وضوابط تحديد مضمون ذلك بمعنى عدم تحديد ما هي التحفظات التي لا تتوافق مع غرض اتفاقيات حقوق الإنسان وموضوعها أوردت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من الحقوق التي لا يجوز التحفظ عليها إعمالا لتفسيرها في التعليق العام رقم (24) لمبدأ التوافق، فأشارت الى تحريم الرق والعبودية ، تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة ، حرية الضمير والفكر والديانة ، الحق في الحياة، قربنه البراءة المفترضة، عدم جواز إعدام الأطفال والحوامل، تحريم التمييز بمختلف صوره وأشكاله وحق الأقليات في التمتع بهويتها الثقافية وإظهار العناصر المكونة لها.

وقد أوردت اللجنة هذه الحقوق وفق رؤيتها التي أسستها على فكرة أن الحقوق التي لا يجوز التحفظ عليها وبالتالي تخالف مبدأ التوافق هي تلك الحقوق ذات "الأصل العرفي " ، ولهذا أعلنت اللجنة المعنية بطلان تحفظات الولايات المتحدة على المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك لأنها شملت "حقوقا عرفية" (الحق في الحياة وتحريم التعذيب) وبذلك تخالف موضوع العهد والغرض منه .

وقد حددت المادة 20/2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري معيارا شكلياً تعتبر بموجبه التحفظ منافيا لغرض وموضوع الاتفاقية وذلك عندما يعترض على التحفظ ما لا يقل عن 2/3 الأطراف.

أما بخصوص ما يعرف بالتحفظات الإجرائية ،وهي التحفظات التي تبديها الدول بهدف استبعاد بعض الموضوعات من اختصاص هيئات الرقابة أو تقيد ولايتها ، فقد قضت هيئات رقابية مختلفة بعدم صحتها حيث أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن التحفظات التي تستهدف اختصاصاتها ووظائفها تتنافى مع موضوع العهد والغرض منه، فلا يجوز لأية دولة أن تتحفظ بحق عدم تقديم التقارير مثلا ، وقد تبنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقفا مشابها تماما لموقف اللجنة إزاء التحفظات الاجرائية.

v عدم ملائمة نظام "قبول – اعتراض" للتحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: