مدخل للشريعة الإسلامية ( المجموعة الثانية)

Aperçu des sections

-

-

Nouvelles diverses et annonces

Nouvelles diverses et annonces -

-

-

-

-

-

-

-

-

المبحث الأول: حاجة البشر إلى الشرائع السماوية ومدى الاختلاف القائم بينها

أولا: حاجة البشر إلى الشرائع السماوية

لقد كان الإنسان عاجزا عن إدراك وجه المصلحة في جميع أموره، ولما كان الاختلاف قائما بين البشر و ذلك لاختلاف مداركهم و تباين أفها مهم نظرا لذلك كله اقتضت حكمة الله إنزال الشرائع لتبصير الناس بمصالحهم، و لتحديد علاقاتهم بخالقهم، ولتكون الحاكمة لأمورهم.

وإذا كانت حاجة البشر إلى الشرائع السماوية ماسة، فإن حاجتهم إلى الشريعة الإسلامية أكثر، لكونها عالمية تخاطب جميع الناس في كل زمان و مكان و لما تمتاز به من سمات الكمال و السمو و الشمولية، وغيرها التي سنشرحها لاحقا.

ثانيا: مدى الاختلاف القائم بين الشرائع السماوية:

اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام لأسباب ومصالح، لأن المُراعى في شرعها حال المكلفين وعاداتهم، وما تحتمله مداركهم ويناسب عقولهم، قال تعالى: «...لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا...»

لكن الشرائع السماوية وإن اختلفت في الزمان وكثرت في عددها إلا أنها متحدة من جهة المصدر التي صدرت عنه وهو الله تعالى، كما اتحدت في الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة و تنزيهه عن كل نقص، قال تعالى:« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »

ويقول الله لنبيه عليه السلام: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»

المبحث الثاني: الفرق بين الشريعة والدين والفقه

أولا: الشريعة

لغة: يراد بها المذهب والطريقة المستقيمة، وشرعة الماء: مورد الماء الذي يقصد للشرب.

اصطلاحا: يُراد بها جميع الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده عن طريق رسول من رسله.

وسميت تلك الأحكام شريعة لاستقامتها وعدم اعوجاجها، والشريعة الإسلامية (نسبة إلى الإسلام ) هي الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.

وتنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي:

أ- أحكام اعتقادية: وهي المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب.

ب- أحكام أخلاقية: وهي الأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل، كالصدق والوفاء والصبر والأمانة...

ج- أحكام عملية: وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهي نوعان:

عبادات: هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، والتي يقصد بها التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام...

معاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التي يقصد بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيوع والرهن والشركة.(تقسم المعاملات إلى معاملات أسرية معاملات مالية معاملات اجتماعية)

ثانيا: الدين

1. لغة: يطلق على معان كثيرة، منها: الخضوع، الجزاء، الطاعة، الحساب. وقد وردت كلمة " الدين " في القرآن الكريم بمعان عديدة، منها:

2. إن الدين عند الله الإسلام...»

3. «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك... »

4. «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين »

5. «ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون »

6. «وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين »

7. «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء...»

اصطلاحا: يراد بالدين طاعة العبد لله تعالى وخضوعه للأحكام التي شرعها.

ثالثا: الفقه

1. لغة: يراد بالفقه الفهم والفطنة والعلم بالشيء.

2. اصطلاحا: كان يراد بكلمة الفقه في صدر الإسلام العلم بأحكام الدين، وكانت مرادفة لكلمة " الشريعة " أيضا، ونجد في القرآن الكريم ما يؤيد ذلك، مثل قوله تعالى: «...فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ».

لما تميزت العلوم أصبح الفقه يطلق على نوع من الأحكام هي: الأحكام الشرعية العملية.وينقسم الفقه إلى قسمين:

الأول: العبادات، كالصلاة والصيام... الخ، وغرضها التقرب إلى الله سبحانه و تعالى وتقوية الرباط به.

الثاني: المعاملات ( العادات ) والمراد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وفي جميع شؤونهم، وتشمل كل العلاقات التي ينظمها القانونان: العام والخاص بالاصطلاح المعاصر.المبحث الثالث: خصائص الشريعة الإسلامية.

تمتاز الشريعة الإسلامية بخصائص ترفعها إلى أرقى درجة من العظمة والكمال لا يرقى إليها أي قانون وضعي، وأهم خصائصها ما يلي:

أولا: الربانية

بمعنى أن مصدر الشريعة هو الله سبحانه و تعالى، كما أن أحكامها تهدف إلى ربط الناس بخالقهم، وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يعمل بمقتضى أحكامها، قال تعالى: « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...»، وقال أيضا: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ».

وقد نتج عن خاصية الربانية عدة نتائج، أهمها:

1. خلو أحكام الشريعة الإسلامية من أي نقص، لأن شارعها هو الله صاحب الكمال المطلق.

2. عصمتها من معاني الجور والظلم تأسيسا على عدل الله المطلق.

3. قدسية أحكامها عند المؤمن بها إذ يجد في نفسه القدسية والهيبة تجاهها.

ثانيا: الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي

تتفق الشريعة مع القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنيا، في حين لا تمتد يد القانون الوضعي إلى معاقبة الإنسان في آخرته بينما تعاقب الشريعة مخالفيها في الآخرة، فهي تجمع بين الجزاءين معا.

ثالثا: الجمع بين الثبات والمرونة

تجمع الشريعة بين عنصري الثبات والمرونة، ويتجلى الثبات في أصولها وكلياتها وقطعياتها، وتتجلى المرونة في فروعها وجزئياتها وظنياتها، فالثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع، والمرونة تجعلها تستجيب لكل مستجدات العصر.

رابعا: الموازنة بين مصالح الفرد والجماعة

إن الشريعة - على خلاف القوانين الوضعية - توازن بين مصالح الفرد والجماعة فلا تميل إلى الجماعة على حساب الفرد، ولا تقدس الفرد على حساب الجماعة.

خامسا: الشمولية

و تتجلى خاصية الشمولية في أربعة أمور هي:

1. من حيث الزمان: بمعنى أنها شريعة لا تقبل نسخا أو تعطيلا، فهي الحاكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

2. من حيث المكان: فلا تحدها حدود جغرافية، فهي نور الله الذي يضيء جميع أرض الله.

3. من حيث الإنسان: فالشريعة تخاطب جميع الناس بأحكامها، لقوله تعالى:

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا...»

«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا...»

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »

«تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا »

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « كان النبي يُبعَث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة »

4. من حيث الأحكام: إن أحكام الشريعة تناولت جميع شؤون الحياة، فقد رسمت للإنسان سبيل الإيمان وبينت شروط وتبعات استخلافه، وتخاطبه في جميع مراحل حياته، وتحكم جميع علاقاته بربه وبنفسه وبغيره.

المبحث الرابع: أسس التشريع الإسلامي

يقوم التشريع الإسلامي على أسس وركائز فريدة تكسبه الصلاحية لكل زمان ومكان و إنسان، وأهم تلك الأسباب ما يأتي:

أولا: التيسير و رفع الحرج

ومن مظاهره قلة التكاليف التي فرضت على الإنسان، وإباحة المحظورات عند الضرورات، و يتجلى هدا الأساس في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها قوله تعالى:

«لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...» وقال:«و ما جعل عليكم في الدين من حرج...» وقال:«ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج...»، وقال:« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »، وقال:« يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا...»

ويقول تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه و سلم: «...ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم...»

ويؤكد الرسول صلى الله عليه و سلم ذلك الأساس في أحاديث كثيرة منها:

«يسروا ولا تعسروا ، وأوصى اثنين من الصحابة قائلا:« يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا»

وحينما سئل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: « لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم»

وفي رواية:« فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»

ثانيا: رعاية مصالح الناس

إن المتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يتجلى له أن المراد منها تحقيق مصالح الناس، وهذا من مقتضيات عمومية الشريعة و صلاحياتها لكل زمان ومكان، ومن النصوص التي تشير إلى ذلك قوله تعالى:

«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »

«وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين...»

«يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...»

ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة و السلام:« لا ضرر ولا ضرار»

وإباحته زيارة القبور، بعد أن كانت ممنوعة تحقيقا لمصلحة، قال:« كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة ».

ونستنتج من تلك النصوص أن ( الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث ليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...).

ثالثا: تحقيق العدل بين الناس

فهذا من الأسس القوية التي يعتمد عليها التشريع الإسلامي، وقد تظافرت النصوص على ترسيخه؛ إذ نجد نصوصا تدعو إلى إقامة العدل، و أخرى تنفر من الظلم، فمن النصوص التي تدعو إقامة العدل ما يلي:

«إن الله يأمركم بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى...»

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...»

«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين...»

«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى...».

ومن النصوص التي تنفر من الظلم ما يلي:

« ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع »

«ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يِِِؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار »

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:

«الظلم ظلمات يوم القيامة »

«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

رابعا: التدرج في التشريع

إن القرآن والسنة لم يأتيا جملة واحدة، بل استغرقا مدة الرسالة كلها، كما أن أحكامهما شرعت تدريجيا تحقيقا لحكم جليلة ورد بعضها فيما سبق، وتخفيفا على الناس، تماشيا مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغييرها وحسن الارتقاء بها كما أن التدرج يتلاءم مع منهج التغيير بشكل عام، إذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرج، ويصدق هذا حتى مع المجتمعات الإسلامية التي يتفاوت التزامها بالشرع، ذلك أن ( الواقع الإسلامي الراهن تتفاوت أوضاعه في القرب من هداية الشريعة والبعد عنها، فرب وضع لم ينحرف عنها إلا بمقادير طفيفة فيكون أخذه بالمعالجة الشرعية محققا للمقاصد المطلوبة، ورب وضع آخر ابتعد بعدا كبيرا وافتقد من الشروط التي تهيئ لانفعاله بالشريعة إذا طبقت عليه ما يجعل تنزيلها الفوري فيه مفضيا إلى حرج شديد يلحق بالناس...).

المبحث الخامس: الموازنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي

بالنظر إلى خصائص الشريعة الإسلامية وأسس التشريع الإسلامي المذكورة آنفا يتجلى لنا البعد القائم بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، ويمكن إبراز ذلك فيما يلي:

أولا: من حيث المصدر

إن التشريع الإسلامي مصدره الأساسي الوحي (القرآن و السنة)، إضافة إلى المصادر الأخرى التي لا تخرج عن إطاره، بينما القانون الوضعي مصدره الإنسان، ومهما كان هذا الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتخلص من خصائصه المتمثلة في الضعف والهوى وعدم الكمال وغيرها، تلك التي نجدها في أي قانون وضعي صادر عنه مهما ارتقى وعلا.

ثانيا: من حيث ارتباطها بالأخلاق

ارتبط التشريع الإسلامي بالأخلاق بشكل واضح، وذلك يبدو في تقريره لجملة من المبادىء، منها مبدأ ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض و تقريره لحق الجوار، قال تعالى: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب...»

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )، وقال أيضا: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكرم جاره).

والأمر نفسه يتجلى في تشريع الزكاة، قال تعالى: « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...»

وتلك المعاني الأخلاقية لا وجود لها في القانون الوضعي.

ثالثا: من حيث الجزاء

إن التشريع الإسلامي يجعل من الجزاء ( عقابا و ثوابا ) على أفعال الإنسان في الدنيا والآخرة، في لدنيا على أعمال الجوارح، وفي الآخرة على أعمال القلوب، من أجل ذلك يحس المسلم بوازع يدعوه إلى تطبيق أحكام الشريعة، في حين نجد القانون الوضعي يجعل العقاب والثواب الدنيا فقط دون الآخرة.

المبحث السادس: شهادات بعض العلماء والمؤتمرات على صلاحية الشريعة الإسلامية وعظمتها

أجمعت مقولات بعض العلماء الغربيين المنصفين، وكذا تقارير بعض المؤتمرات الدولية على عظمة الشريعة الإسلامية وكمالها.

أولا: شهادات بعض العلماء.

1. قال الدكتور ايزكو أنساباتو: " إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا

2. قال الأستاذ شبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا في مؤتمر الحقوق سنة 1927م: " إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة".

3. قال الأستاذ دافيد: " فالشريعة الإسلامية لا تزال تعد من الأنظمة ( الفقهية ) العظيمة في العالم الحديث "

ثانيا: شهادات بعض المؤتمرات

1. المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بلاهاي عام 1937م، وقد قرر ما يلي:

أ- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام.ب- أنها حية قابلة للتطور.

ج- أنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذ عن غيره.

د- مؤتمر المحامين الدولي المنعقد بلاهاي عام 1948م، ومما قرره ما يلي:

نظرا لما في التشريع الإسلامي من مرونة، وما له من شأن هام، يجب على جمعية المحامين الدولية أن تتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع وتشجع عليها.

ﻫ- ملتقى بكلية الحقوق بباريس حمل اسم " أسبوع الشريعة الإسلامية " و قد انعقد فيما بين 2 و7 جويلية عام 1951م، و مما جاء في القرار الذي وافق عليه الملتقى ما يلي:

"قد تبين بجلاء أن مبادئ الشريعة الإسلامية ذات قيمة تشريعية لا يمارى فيها، وأن اختلاف المذاهب الفقهية داخل هذا النظام الفقهي العظيم إنما ينطوي على ثروة فقهية، وعلى أساليب فنية عظيمة" .

-

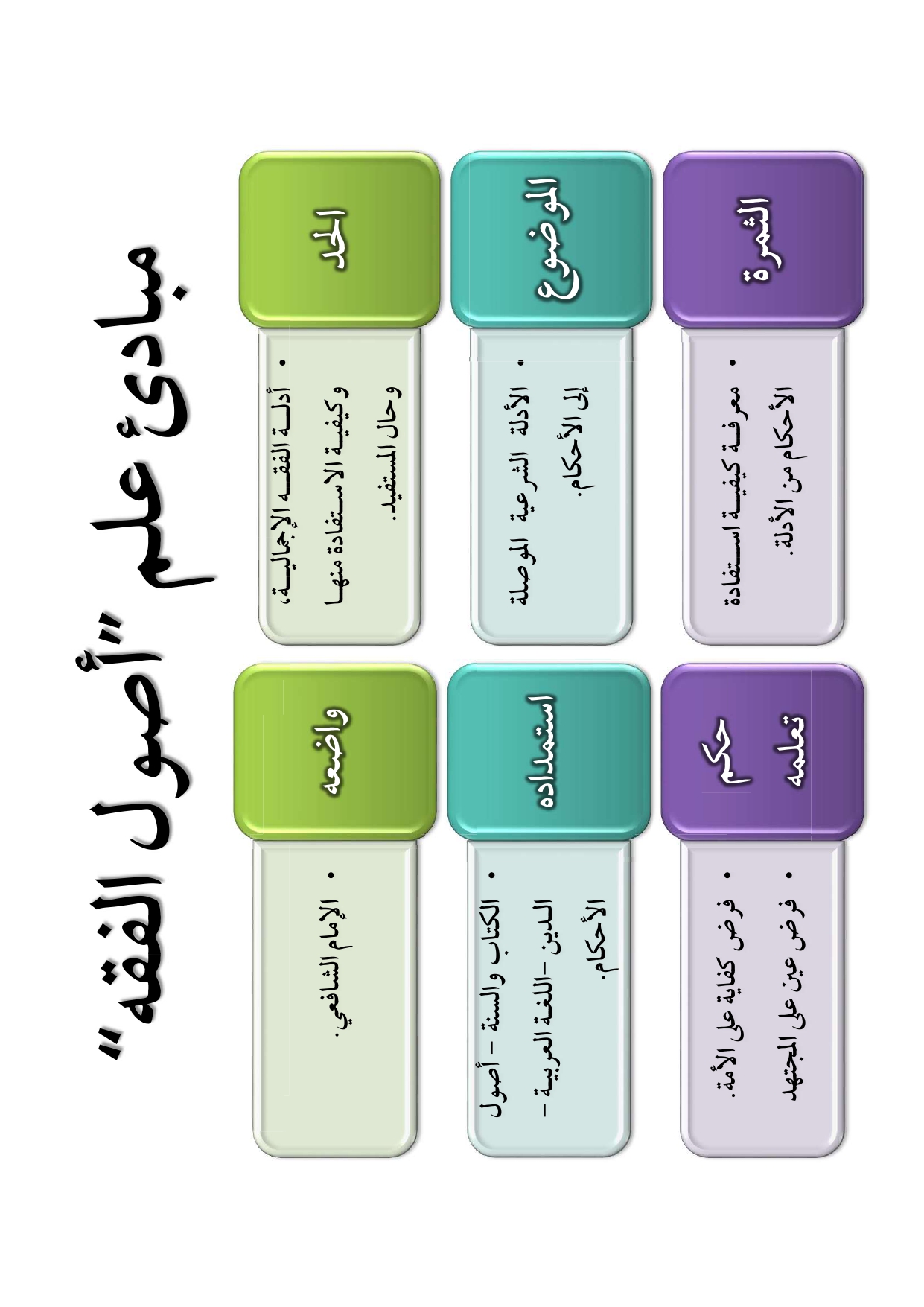

المبحث الأول: تعريف علم أصول الفقه

أولا: لغة

أصول: جمع أصل، بمعنى أسفل الشيء، أو ما يبنى عليه غيره، و" الابتناء " ما يشمل الحسي كابتناء السقف على الجدار يشمل الابتناء العقلي كابتناء الحكم على دليله ".

الفقه: الفهم، ومنه قول الله تعالى: « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي »، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)

ثانيا: اصطلاحا

هو" العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ".

الفرق بين الأصولي والفقيه.

أولا: الأصولي ينسب إلى الأصول، ومجال بحثه هو: الأدلة الإجمالية لتقرير القواعد الأصولية.

ثانيا: الفقيه ينسب إلى الفقه، ومجال بحثه هو: الأدلة الجزئية، إذ يعمل على استنباط الأحكام التفصيلية اعتمادا على القواعد التي يقررها الأصولي.

ومثال ذلك يحكم الفقيه بوجوب الوفاء بالعقود، لقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...» عملا بقاعدة أصولية مفادها أن الأمر يفيد الوجوب.

المبحث الثاني: فائدته

إن علم أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، عظيم النفع، متعدد الفوائد، فمن فوائده ما يأتي:

أولا: معرفة مناهج المجتهدين في استنباطهم للأحكام، وبذلك تطمئن النفوس إلى الأحكام الشرعية التي توصل إليها المجتهدون.

ثانيا: العلم الذي يرسم للمجتهد الطريق الصحيح الموصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ويزوده بالأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. و هذا يُيسر للعلماء معرفة حكم الشرع في كل مكان وزمان تحقيقا لمُسَلّمة قطعية هي: ديمومة صلاحية الشريعة الإسلامية.

ثالثا: هو الوسيلة الناجحة لحفظ الدين من التحريف والتضليل، وذلك من خلال المباحث التي يتناولها، ومنها:

تباين مصادر التشريع الأصلية والتكميلية، وضبط مقاصد التشريع، وتحديد أنواع الأحكام الشرعية، ودراسة القواعد اللغوية الأصولية.رابعا: هو علم يُكَوّن لدى دارسه ملكة عقلية وفقهية تمكنه من معرفة المنهج السليم الذي يتوقف عليه الاجتهاد واستنباط الأحكام.

المبحث الثالث: تدوينه

كان الإمام الشافعي أول من دََوَّن علم أصول الفقه ووضع قواعده في رسالته الأصولية، وهي أول ما كتب في هذا العلم، وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري، قال ابن خلدون: ( هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج إلى أزيد ممَّا عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا، فمنهم أخذ معظمها، وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة، وخبرتهم بهم، فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه: أصول الفقه، وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله عنه.

وهناك أسباب ساعدت الإمام الشافعي على تقعيد قواعد علم الأصول أهمها:

أولا: تشبعه بثروة علمية عظيمة، روافدها ما خلفه الصحابة والتابعون من علم، وكذا فقه كثير من العلماء، مثل الإمام مالك، ومحمد بن الحسن الشيباني.

ثانيا: شهوده المناظرات والمناقشات التي كانت تدور بين فقهاء المدينة المنورة وفقهاء العراق.

ثالثا: ضعف اللسان العربي بعدما اختلط العرب بالعجم، وقد نتج عنه صعوبة في استنباط الأحكام من أدلتها.

رابعا: بروز مسائل جديدة، يُحتاج للفصل فيها إلى إتباع قواعد معينة هي من صميم علم الأصول.

المبحث الرابع: طرق التأليف في علم الأصول

سلك العلماء ثلاثة طرق في التأليف في علم الأصول، وهي:

أولا: طريقة المتكلمين ( الشافعية )

وتهتم بتحرير المسائل و تقرير القواعد، فالأصل أو القاعدة - في منطق هذه الطريقة - هو ما أيده العقل وسانده البرهان، بغض النظر عن مدى موافقة ذلك للفروع المذهبية أو مخالفتها.

والأصول في نظر أصحابها فن مستقل يُبني عليه الفقه، وذلك منهج علماء الكلام، لذا سميت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين، كما اشتهرت أيضا بطريقة الشافعية.

ثانيا: طريقة الفقهاء ( الحنفية )

اتجه جهد أصحاب هذه الطريقة إلى تقرير القواعد الأصولية على ضوء الفروع الفقهية، ونجدهم يصوغون قواعد أصولية تتفق مع الاستنباطات الفقهية للأئمة الأحناف، وسميت بطريقة الفقهاء والحنفية لأن اليد الطولى في تأسيسها تعود لفقهاء الحنفية.

ثالثا: الطريقة الجامعة بين الطريقتين السابقتين

وهي تجمع بين مزايا الطريقتين بحيث أنها تتجه إلى تقرير القواعد الأصولية وفق ما تقتضيه طريقة الشافعية، كما تهتم بتطبيقها على الفروع بمعنى استخراج الأحكام الفقهية من القواعد الأصولية.

مصادر التشريع الإسلامي

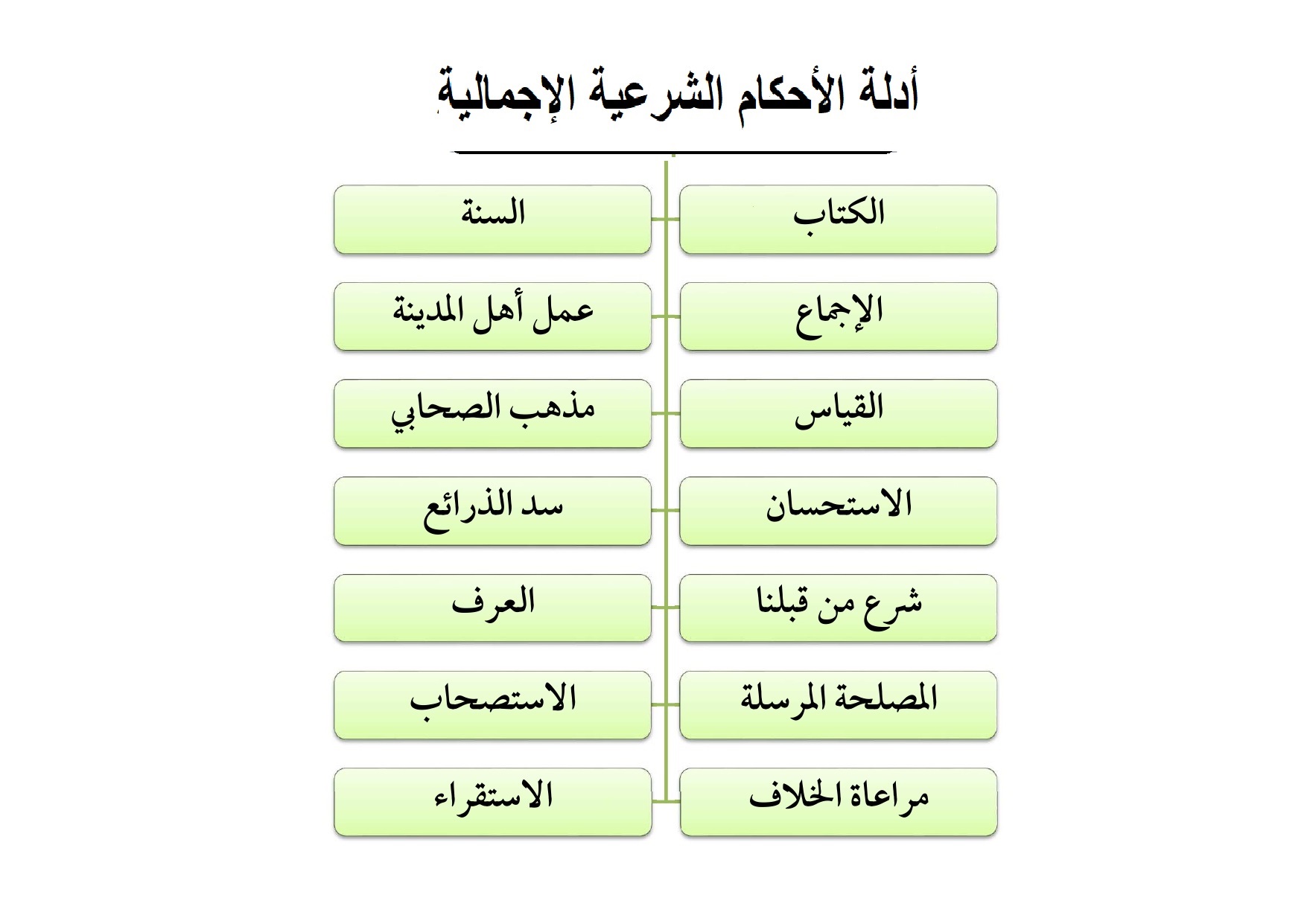

تنقسم المصادر التي يرجع إليها في استنباط الأحكام الشرعية إلى قسمين:

الأول: مصادر متفق عليها.

الثاني: مصادر مختلف فيها.

المبحث الأول: المصادر المتفق عليها

تنحصر في: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس.

أولا: القرآن الكريم

تعريفه: " هو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

حجيته: اتفق جميع المسلمين على حجية القرآن الكريم، ووجوب العمل بمقتضى كل حكم ورد فيه، ويعد المرجع الأول الذي يعود إليه المجتهد لمعرفة حكم الله، ولا ينتقل إلى غيره من المصادر إلا عند عدم وجود الحكم المبتغى فيه.

بعض وجوه إعجازه: اقتضت حكمة الله عز و جل أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات للدلالة على أنه مرسلهم ومكلفهم بتبليغ دينه، وقد خص الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم معجزة تمثلت في القرآن الكريم.

وليس سهلا أن أتناول جميع وجوه الإعجاز في القرآن، لذلك اكتفي بذكر بعضها اختصارا على الوجه الأتي:

أ- فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته: وقد بلغ القرآن في ذلك أعلى المستويات، وبذلك شهد علماء اللغة وأئمة البيان، وقد تحدى الله العرب وهم عمالقة الفصاحة والبلاغة بالإتيان بمثل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور فلم يقدروا، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة فعجزوا، قال تعالى:

«قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ».

«قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ».

« قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ».

ثم يؤكد عجز البشر عن الإتيان بسورة واحدة - حاضرا ومستقبلا – فقال:

«و إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين».

ب- الإخبار عن المغيبات، مثل:

- إخبار الله تعالى عن انتصار الروم على الفرس قبل وقوع الحرب:« ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل و من بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ».

- إخبار الله عن فتح مكة: « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعملوا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا».

ج- الإخبار بواقعات وحوادث وقعت سابقا: نجد لها أثرا في الصحيح من الكتب السماوية، كما قص القرآن أخبار الأنبياء مع أقوامهم، قال تعالى:

«تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر إن العاقبة للمتقين »

د- اشتماله على الأحكام الشرعية المختلفة المتعلقة بالعقيدة والعبادة و الأخلاق والمعاملات.

ﻫ- بقاؤه وخلوده، مصداقا لقوله تعالى:

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »

و- الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: إن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، ولكن هذا لا يمنع من وجود إشارات إلى حقائق علمية أكدها العلم الحديث، من ذلك مثلا:

- قوله تعالى: « أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون »، وفي هذا إشارة إلى أن الأرض كانت جزءا من المجموعة الشمسية، ثم انفصلت عنها لتكون صالحة لاستقبال الإنسان على ظهرها.

- قوله تعالى: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ». ففي هذه الآية إشارة إلى شعور الإنسان بنقص الأوكسجين كلما ارتقى في أجواء السماء.

- قوله تعالى: « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »

وقوله: « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون »، إشارة إلى انبثاث الزوجية في كل شيء.

وقوله تعالى: « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه »، إشارة إلى اختلاف بصمات البشر.

4. حكمة نزول القرآن منجما (مفرقا): اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل القرآن مفرقا مستغرقا مدة الرسالة كلها، وذلك لِحِكم يمكن تلخيصها فيما يلي:

أ- تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم: ويتجلى ذلك في قوله تعالى:

«وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا »، وحينما تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقوى صبره، وتشحذ همته، كيف لا والله يخاطبه بمثل هذه الآيات :

«فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل...».«واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا...».

«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك...».

«ولقد كُذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا...».

ب- التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن: إن للقرآن هيبة و جلالا ووقارا، وذلك يستدعي التلطف بالنبي صلى الله عليه و سلم فأنزله الله منجما، يقول تعالى:

« إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا »

«ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله...»

فإذا كان ذلك حال الجبل لو أنزل عليه القرآن، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أرق الناس قلبا، وأكثرهم تقديرا لكلام الله ؟

وتصف أم المؤمنين عائشة حال الرسول صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه القرآن بقولها: ( لقد رأيته حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ).

أ- تقريع الكفار باستمرار، وتجديد تذكيرهم بانحرافهم عن الطريق المستقيم، وفي المقابل، يثبت الله المؤمنين ويواسيهم، ويفرغ عليهم صبرا ويقينا.

ب- التدرج في تربية المجتمع الإسلامي، وذلك بتبديد الرذائل، وزرع الفضائل، وذلك بآيات التخلية وآيات التحلية.

ج- تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه للمسلمين، وذلك كونهم أميين « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة...»د- التدرج في تشريع الأحكام، ومثال ذلك الخمر الذي تم وفق تدرج حكيم حسب المراحل التالية:

المرحلة الأولى: « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا...»المرحلة الثانية: « يسألونك عن الخمر والميسر قل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما...»

المرحلة الثالثة: « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون...»المرحلة الرابعة: وهي مرحلة التحريم القطعي:« يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون »

5. أنواع الأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم: اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام التي تخص الإنسان، و يمكن تصنيفها في الأنواع التالية:

أ- الأحكام الاعتقادية: و هي الأحكام المتعلقة بالعقيدة، ومن الآيات التي تنص على تلك الأحكام ما يأتي:

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله...»، وقال: « ألم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم »، وقال: « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير »، وقال: «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم »ب- الأحكام الأخلاقية: وهي الأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل، ومن الآيات التي تنص على تلك الأحكام ما يلي:

قال الله تعالى:«وإنك لعلى خلق عظيم »، وقال:«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »، وقال: «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »، وقال: « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين »، وقال: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة...».

ج- الأحكام العملية: وتنقسم إلى قسمين:

عبادات.

معاملات.

ومن الآيات التي تنص على تلك الأحكام ما يلي:«وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين»

«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»

«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا...»

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا»

«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...»

« وأحل الله البيع وحرم الربا...»

«يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...»

«ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب...»

6. بيان القرآن للأحكام: جاء بيان القرآن للأحكام على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: بيان كلي

أي ذكر القواعد والمبادئ العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام وابتنائها عليها، مثل:

أ- الأمر بالشورى، قال تعالى: «و شاورهم في الأمر..." وقال أيضا: «...وأمرهم شورى بينهم...»

ب- الأمر بالعدل والحُكم به، قال الله تعالى: « إن الله يأمر بالعدل...» و قال أيضا: «...و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...».

ج- لا يسأل الإنسان عن ذنب غيره: «ولا تزر وازرة وزر أخرى...»

د- العقوبة بقدر الجريمة: «و جزاء سيئة سيئة مثلها...»

ﻫ- حرمة مال الغير: «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...»

و- الوفاء بالالتزامات: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...»

ز- لا حرج و لا ضيق في الدين: «و ما جعل عليكم في الدين من حرج...»

النوع الثاني: بيان إجمالي

أي ذكر الأحكام بصورة مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، ومن هذه الأحكام:

أ- وجوب الصلاة والزكاة، قال تعالى: «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...» ، ولم يبين القرآن عدد ركعات الصلاة وكيفيتها، فجاءت السنة بتفصيل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وكذلك جاءت السنة ببيان أحكام الزكاة، وتحديد مقاديرها وأنصبتها.

ب- وجوب الحج:« ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا... »، فجاءت السنة بتفصيل وبيان الحج وأركانه، قال عليه الصلاة والسلام: ( خذوا عني مناسككم )

ج- وجوب القصاص:«كتب عليكم القصاص...»، فجاءت السنة ببيان شروط القصاص.

د- حل البيع وحرمة الربا: «وأحل الله البيع و حرم الربا...»، فجاءت السنة ببيان البيع الحلال والبيع الحرام والمقصود بالربا.

النوع الثالث: بيان تفصيلي

أي ذكر الأحكام بصورة تفصيلية لا إجمال فيها، مثل: أنصبة الورثة، وكيفية الطلاق وعدده، وكيفية اللعان بين الزوجين، والمحرمات من النساء في النكاح.

7. دلالة القرآن على الأحكام: إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي، لأنها نقلت إلينا بالتواتر الذي يوحي بالجزم أن الآية التي يقرؤها كل مسلم في بقاع الأرض هي نفسها التي تلاها الرسول صلى الله عليه و سلم على أصحابه، و هي التي نزل بها جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ من غير تبديل و لا تغيير، تحقيقا لقوله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون »

أما دلالة النص القرآني على الحكم فليست واحدة، فمنها ما هو قطعي الدلالة و منها ما هو ظني الدلالة. فالنص القطعي الدلالة هو ما دل معنى متعين فهمه منه، و لا يحتمل تأويلا آخر معه، و ذلك مثل النصوص التي وردت فيها أعداد معينة أو أنصبة محددة في المواريث و الحدود:

قال تعالى: « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...»، فإن دلالة النص قطعية على أن فرض الزوج النصف. وقال تعالى:« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...»، فالآية قطعية الدلالة في مقدار حد الزنى. وقال تعالى في كفارة اليمين: «...فصيام ثلاثة أيام...»، فالعدد قطعي الدلالة، ولا تقبل الكفارة بأقل من ذلك ولا بأكثر منه.

أما النص الظني الدلالة فهو ما يدل على عدة معان، أو هو ما يدل على معنى ولكنه يحتمل معاني أخرى، مثل لفظة " القرء " في قوله تعالى:« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...»، فلفظ القرء في اللغة مشترك بين معنيين: الطهر والحيض، والنص القرآني يحتمل أن يُراد منه ثلاثة أطهار كما قال الشافعي وغيره، ويحتمل أن يُراد منه ثلاث حيضات كما قال الإمام أبو حنيفة ومن معه.

ثانيا: السنة النبوية

1تعريف السنة

أ- لغة: الطريقة المعتادة، حسنة كانت أم سيئة، ومنه قوله تعالى:« سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ».

ومنه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ).

ب- اصطلاحا: يُراد بالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

2. حجيتها

اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع والإقتداء حجة على المسلمين، ومصدر تشريعي لهم متى ثبتت بطريق القطع أو غلبة الظن.

أ- أدلة من القرآن على حجية السنة:

«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم...»

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون »

«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم...»

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...»

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون »

«من يطع الرسول فقد أطاع الله»

«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر»

«وما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»

«وما كان لمؤمن و لا لمؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم»

«فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما»

هذه النصوص القرآنية- وغيرها كثير- برهان ودليل قاطع على حجية السنة، واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، وأن أحكام السنة تشريع إلهي واجب الإتباع.

ب- أدلة من السنة على حجية السنة:

(تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله و سنتي )

(ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه )

(روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن، قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي لا ألو، قال معاذ: فضرب رسول الله صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله )

ج- إجماع الصحابة:

أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته على وجوب إتباع سنته والعمل بها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام، وتنفيذ ما فيها من أوامر، والانتهاء عما فيها من نواه.

3. مرتبة السنة في الاحتجاج بها

تأتي السنة النبوية - في الاحتجاج بها - في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، فالمفتي والمجتهد يرجع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا في كل ما يُطرح من سؤال أو يقع من قضية.

4. تدوين السنة

من الثابت المعلوم أن السنة لم تكتب في عصر الرسول عليه السلام كما كتب القرآن، لأن الرسول الكريم نهاهم عن كتابتها خوف اختلاطها بالقرآن، وتوفي عليه السلام وهي محفوظة في صدور الصحابة كل على مقدار استعداده ومبلغ حضوره مجالس الرسول عليه السلام، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يفكر أحد في تدوينها للسبب السابق، ولقصر خلافة الصديق، فلما وليها عمر رضي الله عنه عرضت له فكرة التدوين، فشاور الصحابة فيها، فأشاروا عليه بجمعها، ولكنه مكث شهرا يستخير الله حتى انتهى إلى العدول عن هذا الأمر لأسباب منها:

أنه وجد هذا العمل يصعب تنفيذه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي تاركا سنته موزعة في صدور أصحابه وهم كثيرون تفرقوا في البلدان، كما كان يخشى اختلاطها بالقرآن وانشغال الناس بها عنه، ثم عرضت الفكرة للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في أواخر حياته، ففي عام 100ﻫ أمر أبا بكر بن حزم قاضي المدينة أن يجمع السنة فامتثل، ولكن الخليفة توفي بعد عام في سنة 101ﻫ، والعام الواحد لا يكفي لتحقيق هذا الطلب حينذاك، ولم يعن من جاء بعده من خلفاء بني أمية بهذا الأمر لانشغالهم بالسياسة وإدارة الحكم، إذا استثنينا ما روي عن هشام بن عبد الملك أنه لما تولى الحكم سنة 105ﻫ حث ابن شهاب الزهري على تدوين الحديث بل قيل أنه أكرهه على ذلك، وتوفي هشام سنة 125ﻫ.

وفي عصر العباسيين جمعت السنة، وابتدأ تدوينها في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا في مكة والمدينة والشام ومصر والكوفة والبصرة، وكل بلد إسلامي وجد به علماء دونوا السنة، أمثال الإمام مالك بالمدينة، والإمام الأوزاعي بالشام، والإمام الليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري في الكوفة، إلا أن هذه المجموعات لم يصلنا منها إلا القليل، مثل: كتاب " الموطأ " للإمام مالك بن أنس، وهو يعطينا صورة عن الكتب التي ألفت في السنة حينذاك، وهي أنها كانت خليطا من الأحاديث و أقوال الصحابة و فتاواهم، و لم يعن أصحابها بالسنة عناية من جاء بعدهم ممن تخصص في جمع الأحاديث وترتيبها.

تلك هي الخطوة الأولى في جمع السنة ثم تلتها الخطوة الثانية، وفيها عني أصحابها بإفراد أحاديث رسول الله عن فتاوى الصحابة وأقوال التابعين، و كانت هذه الخطوة على رأس المائتين للهجرة، و لكنها ابتدأت بطريقة المسانيد، وهي جمع أحاديث كل صحابي على حدا في جميع الأبواب، وهذه وإن كانت جردت الأحاديث من غيرها إلا أنها لم تفرد الصحيح من غيره.

وفي القرن الثالث ظهرت طريقة جديدة، وهي تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، والبحث عن الرواة، فكان هذا أزهى عصور الحديث، وفيه ألف البخاري المتوفى سنة 256ﻫ، ومسلم بن الحجاج المتوفى سنة 261ﻫ صحيحيهما، وأبو داود المتوفى سنة 275ﻫ، وابن ماجة المتوفى سنة 275ﻫ، والترمذي المتوفى 279ﻫ، والنسائي المتوفى سنة 303ﻫ سننهم، وكتب هؤلاء هي المعروفة بالكتب الستة، ويلحق بها مسند الإمام أحمد المتوفى سنة 241ﻫ.

5. أقسام السنة

أ- من حيث ماهيتها تنقسم إلى ما يلي:

- سنة قولية: وهي كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول على سبيل التشريع، مثل ( لا ضرر ولا ضرار )، ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)

- سنة فعلية: وهي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، مثل كيفية أدائه الصلاة، وأدائه مناسك الحج.

- سنة تقريرية: هي استحسان النبي صلى الله عليه و سلم أو سكوته عن إنكار قول أو فعل صدر عن الصحابة.

ب- من حيث سندها: انقسم العلماء في ذلك إلى قسمين:

الأول: يمثله علماء الحديث وجمهور علماء الأصول، ويقسمون السنة إلى: سنة متواترة وسنة آحاد.

الثاني: يمثله علماء الحنفية الذين زادوا السنة المشهورة.- السنة المتواترة: التواتر لغة التتابع، وفي الاصطلاح: ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، أي ينقله عن رسول الله عليه السلام عدد كبير من الصحابة، ثم ينقله عنهم عدد من التابعين، و هكذا حتى يصل إلى العلماء الذين قاموا بتدوين السنة وتسجيلها في القرنين الثاني والثالث الهجريين.

والسنة المتواترة تكثر في السنة العملية، وتقل في السنة القولية]. والسنة المتواترة حجة كاملة، وتفيد العلم اليقيني القطعي في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.- السنة المشهورة: وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان، أي عدد لا يبلغ حد التواتر، ثم اشتهرت فنقلها جموع التواتر، ثم اشتهرت فنقلها جموع التواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين، مثل ما رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )

- سنة الآحاد: وهي ما يرويها عن النبي صلى الله عليه و سلم عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم يرويها عنهم مثلهم وهكذا حتى تصل إلى عصر التدوين.

6. السنة تشريع وغير تشريع

تنقسم السنة باعتبارها تشريعا أو غير تشريع إلى قسمين:

الأول: ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم باعتباره نبيا ومبلغا عن الله، فهذا يعتبر تشريعا للأمة بلا خلاف.

الثاني: ولا يعتبر تشريعا

أ. ما صدر عن الرسول عليه السلام من الأقوال والأفعال والتقريرات قبل البعثة.

ب. ما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية، كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور...

ج. ما صدر عنه بمقتضى الخبرة البشرية التي استقاها من تجاربه الخاصة في الحياة، كالتجارة والزراعة وقيادة الجيش ووصف الدواء وغير ذلك...

د. ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وصاله في الصوم والتزوج بأكثر من أربع زوجات والتهجد بالليل، واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده في مجال إثبات الواقعة.

7. قطعية السنة وظنيتها

إن السنة النبوية قد تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، وقد تكون ظنية الثبوت والنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشهورة أو كانت أحادية. ثم هي بعد ذلك - سواء أكانت قطعية الثبوت أم ظنية الثبوت والورود - قد تكون قطعية الدلالة على معناها إذا لم تحتمل معنى غيره، وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت معنى آخر.

فقوله عليه الصلاة والسلام: ( أطعموا الجدة السدس) ظني في ثبوته، لأنه حديث آحاد، قطعي في دلالته على أن فرض الجدة السدس، وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ظني في ثبوته لكونه حديثا أحاديا، وظني في دلالته أيضا لاحتمال توجه النفي إلى صحة الصلاة، كما قال الشافعي، أي لا صلاة صحيحة، أو توجهه إلى كمال الصلاة كما قال الإمام أبو حنيفة أي لا صلاة كاملة.

8. أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة

النوع الأول: أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها مثل حديث ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ) فإنه موافق ومؤكد لقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...». ومثله أيضا ما جاء في السنة من النهي عن عقوق الوالدين وشهادة الزور، وقتل النفس بغير حق، و وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج...

النوع الثاني: أحكام مبينة لما جاء به القرآن

أ. بتفصيل مجمله: كالسنة العملية في كيفية الصلاة ومناسك الحج.

ب. بتخصيص عامه: كحديث: ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة )، الذي خصص عموم قوله تعالى: « يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، و جعله غير شامل للأنبياء.

ج. بتقييد مطلقه: كحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية التي قال فيها الرسول عليه السلام: ( الثلث والثلث كثير)، فقد قيد مطلق الوصية في قوله تعالى: «...من بعد وصية يوصي بها أو دين، بعدم الزيادة على ثلث التركة.

النوع الثالث: أحكام جديدة لم يذكرها القرآن لأن السنة مستقلة بتشريع الأحكام، ولها كالقرآن في ذلك، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)، ومن هذا النوع تحريم الذهب والحرير على الرجال، وتوريث الجدة...

ثالثا: الإجماع

1. تعريفه

أ- لغة له معنيان:

أولهما: العزم على الشيء و التصميم عليه، فيقال: أجمع فلان على السفر إذا عزم عليه، و منه قوله تعالى:

«فاجمعوا أمركم و شركاءكم...»، وقوله: «...و أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب...».

ومنه قول الرسول عليه السلام:( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)، أي من لم يعزم عليه من الليل فينويه.

ثانيهما: الاتفاق على أي شيء، فيقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، ومنه قول الرسول عليه السلام: ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) أي لا يتفقون عليها، وهذا المعنى هو الأنسب للمعنى الاصطلاحي.

ب- اصطلاحا في رأي جمهور العلماء هو: اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية.

2. حجيته

أ- من القرآن:

- قال تعالى:« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت مصيرا».

وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي، كما ذكرت أمهات كتب الأصول و غيرها.

وجه الاستدلال بالآية: إن الله جمع بين مشاقة الرسول وإتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال: « نوله ما تولى و نصله جهنم »، وهذا يستلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما، وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب تجنبه، ولا يمكن تجنبه إلا باتباع سبيلهم لأنه لا واسطة بينهما، و لزم من وجوب إتباع سبيلهم كون الإجماع حجة.

- قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر».

وجه الدلالة من الآية:

شرط الله تبارك وتعالى التنازع لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة: فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب عليهم الرد، وأن الاتفاق منهم حينئذ كاف عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا.

ب- من السنة النبوية:

روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الكثير من الأحاديث التي تواتر معناها، و إن لم يتواتر لفظها لورودها بألفاظ مختلفة:

( لا تجتمع أمتي على ضلالة )

(لا تجتمع أمتي على خطأ )

(ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )

(يد الله مع الجماعة )

(من فارق الجماعة و مات فميتته جاهلية )

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:

هذه الأحاديث ونحوها وإن لم يتواتر كل واحد منها لفظا إلا أن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر فيها لوجوده في كل منها، و إذا ثبت عصمة الأمة تواترا كان الإجماع حجة.

- أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة و التابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع.

3. أنواعه

أ- الإجماع الصريح: وهو الإجماع الذي يبدي فيه كل واحد من المجتهدين برأيه صراحة في مسألة فقهية، وهو الإجماع المعتد عند جمهور العلماء.

ب- الإجماع السكوتي: هو الذي يعلن فيه أحد المجتهدين عن رأيه في مسألة فقهية، و يسكت باقي المجتهدين دون إنكار عليه.

موقف العلماء من الإجماع السكوتي

ذهب الشافعي و بعض الحنفية إلى عدم الاحتجاج به، و دليلهم على ذلك ما يأتي:

1- أنه لا ينسب لساكت قول كما يقول الشافعي.

2- إن السكوت تحيط به احتمالات نفسية باطنة لا يمكن الجزم معها بأن باقي المجتهدين سكتوا موافقة و رضا، و ذلك بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل أو لعدم الانتهاء إلى رأي في موضوع الفتوى، أو لسبب آخر لا نعلمه.

وذهب الإمام أحمد و أكثر الحنفية و بعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحتج بالإجماع السكوتي، و دليلهم على ذلك ما يأتي:

1- إن العادة قد جرت بتصدر الأكبر للفتوى وسكوت غيرهم عند موافقة رأيهم لرأي كبارهم، فالسكوت محمول على الرضا والموافقة بمقتضى العرف والعادة.

2- إن عمل المجتهدين هو بيان الحكم الشرعي، وسكوتهم عن بيانه في موضع البيان ووقته، حيث أعلن أحدهم رأيه يعد بيانا وموافقة على هذا الرأي، لأن السكوت في موضع البيان بيان.

3- إن السكوت لا يحمل على الرضا إلا إذا كان مجردا من الدلالة على الإنكار والمخالفة، وإلا إذا مضت مدة كافية للتروي وتكوين الرأي، والقول بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل وخوفا منه أو نحو ذلك لا يليق في جانب المجتهدين الذين بلغوا أعلى المراتب الفقهية والدينية، والساكت عن الحق شيطان أخرس.

أمثلة عن الإجماع

- الإجماع على تحريم الزواج بالجدة استنادا إلى قول تعالى: « حرمت عليكم أمهاتكم »، أي أصولكم، إذن فالجدة أم.

- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس، استنادا إلى ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.

4 مرتبته

يأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن و السنة، قال ابن مسعود: ( إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر في ما اجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد.

رابعا: القياس1. تعريفه

أ- لغة التقدير، مثل: قست الثوب بالذراع، أي عرفت مقداره، يتعدى بـ الباء وبـ على، فيقال: قاسه على الشيء، و قاسه بالشيء، و يكثر في الأصول تعديه بـ على.

ب- اصطلاحا: هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.

2. أركانه

يرتكز القياس على أربعة أركان هي:

أ- الأصل: و هو المقيس عليه أو المشبه به.

ب- الفرع: و هو المقيس أو المشبه ( الواقعة أو الحادثة التي نريد معرفة حكمها)

ج- حكم الأصل: و هو الحكم الشرعي الذي يراد بيان مساواة الفرع للأصل فيه.

د- العلة: التي انبنى عليها تشريع الحكم في الأصل، ويتساوى معه الفرع فيها، وتسمى جامعا.

3. حجيته:

أ- قال تعالى:«...فاعتبروا يا أولي الأبصار» فالاعتبار هو القياس، و الآية أمرت بالاعتبار، و الأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس واجبا على المجتهد.

ب- إن القرآن يستعمل القياس في الإقناع وإلزام الحجة، فقد رد القرآن على منكري البعث الذين قالوا: «...من يحيي العظام و هي رميم»، بقوله تعالى: « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة...»، فقاس سبحانه إعادة المخلوقات وبعثها بعد فنائها على النشأة الأولى وبدء الخلقة، وبين أن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادته، بل هو أهون عليه.

ج- وقد اعتمدت السنة على القياس أيضا، ومن ذلك أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: ( إن أبي أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء ). فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد.

د- و روي أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معا ذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قاضيين، كل واحد منهما في ناحية، و أنهما لما سئلا قالا: قالا: ذا لم نجد في القرآن ولا في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان اقرب إلى الحق عملنا به، فقال صلى الله عليه و سلم: أصبتما.

4. شروط صحة القياس

أ- شروط حكم الأصل:

1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب كحرمة الخمر الثابتة بالقرآن، أو ثابتا بالسنة، أو بالإجماع ( في رأي كثير من العلماء)

2- أن يكون الحكم معقول المعنى، يعني أن يستطيع العقل إدراك علته كتحريم الخمر، فإن الخمر تدرك علته و هي الإسكار.

3- أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، لأن الدليل الدال على هذا الاختصاص يمنع تعدي هذا الحكم إلى الفرع بطريق القياس.

ب- شروط الفرع

1- ألا يكون قد ورد نص أو إجماع بحكم في الفرع يخالف القياس.

2- أن يتساوى الفرع مع الأصل في علة الحكم دون فارق جوهري بينهما، حتى لا يكون القياس قياسا مع الفارق.

ج- شروط العلة

تتضح شروط العلة من خلال تعريفها، فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المتعدي المناسب للحكم، فيشترط في الوصف الذي يعلل به الحكم ما يأتي:

1- أن يكون وصفا ظاهرا يمكن التحقق من وجوده وعدمه كالإسكار.

2- أن يكون وصفا منضبطا، له حدود معينة.

3- أن يكون وصفا متعديا غير قاصر، يعني يمكن وجوده في غير الأمر الأصلي المقيس عليه.

4- أن يكون وصفا مناسبا ملائما لتشريع الحكم، أي أن ربط الحكم به وجودا و عدما من شأنه أن يحقق مصلحة للناس أو أن يدفع عنهم مفسدة.

المبحث الثاني: المصادر المختلف فيها

وتتمثل فيما يلي:

قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، العرف، الاستصحاب، المصلحة المرسلة.

أولا: قول الصحابي

1. التعريف بالصحابي:

الصحابي - عند جمهور علماء الأصول - هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا.

2. حجية قول الصحابي

أ- إشارة القرآن فضل الصحابة، وإعلان الرضا عمن تبعهم، والأخذ بأقوالهم وسنتهم هو إتباعهم، قال تعالى:« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد الله لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ».

ب- وردت أحاديث تجعل سنة الخلفاء الراشدين المهديين مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)( أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي )، ( خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم )

ج قال ابن القيم عن الفتوى التي يفتي بها الصحابة أنها " لا تخرج عن ستة أوجه:

الأول: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملأهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب إتباعها.

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم واخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه.

وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قول الصحابي ليس حجة اعتمادا على أدلة منها:

1. الصحابة غير معصومين من الخطأ، ومن لا عصمة له لا حجة لرأيه.

2. الصحابة سمحوا بمخالفتهم في الرأي.

3. رأي الصحابي ليس حتما أكثر امتيازا من غيره.

ويرى الأستاذ زكريا البري أن أراء الصحابة الاجتهادية ينبغي ألا تكون حجة ملزمة كالقرآن والسنة، وإنما يستأنس بها في استنباط الأحكام من النصوص.

ثانيا: شرع من قبلنا

ليس المقصود بشرع من قبلنا ما أقره شرعنا، فليس في هذا خلاف، وليس المقصود بشرع من قبلنا ما ألغاه شرعنا، فليس في هذا خلاف كذلك، إنما المقصود بشرع من قبلنا ما لم يقره ولم يلغه شرعنا أيكون شرعا لنا؟.

ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى العمل به، في حين ذهب بعض العلماء - ومنهم المعتزلة والإمام أحمد في رواية عنه - إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.

أدلة المؤيدين

أولا: وحدة الشرائع السابقة، قال تعالى:« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه...» .

فهذه الآية يفهم منها وحدة الشرائع، لذلك ينبغي العمل بمقتضى أحكام الشرائع السابقة، إلا إذا ورد الدليل على نسخها أو كونها خاصة بأمة من الأمم.

ثانيا: أن الله تعالى أمر رسوله عليه السلام باتباع الأنبياء والرسل السابقين، والإقتداء بهم، كما في قوله تعالى: « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده...، وكما في قوله تعالى: « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين »

ثالثا: قوله تعالى: « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار...»، وقوله: «...وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » وفي هاتين الآيتين دلالة على أن التوراة فيها هدى ونور ورحمة، لذا فكل حكم ورد فيها ولم يصرح بنسخه يجب العمل به.

رابعا: صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه و سلم: أنا أحق الناس بموسى منكم، فصامه و أمر بصيامه.

أدلة المخالفين

أولا: إن الشرائع السابقة كانت مؤقتة بزمن محدد، و بأمم معينة و الشريعة الإسلامية نسخت كل من عداها من الشرائع لأنها جاءت عامة و شاملة. قال الرسول صلى الله عليه و سلم:( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة ).

ثانيا: إن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ( كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ قال بكتاب الله تعالى ،قال : فإن لم تجد ؟ فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو.فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ). فلو كان العمل بالشرائع السابقة واجبا لذكره معاذ أو ذكره له الرسول عليه السلام، ولما جاز الاجتهاد بالرأي إلا عند عدم وجود الحكم فيها.

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فقوله تعالى: « وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ». استدل به الأحناف على قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة أخذا من عموم قوله تعالى:« أن النفس بالنفس » الذي يروي به ما كان مكتوبا في التوراة، كما استدل بعض العلماء على جواز عقد الجعالة أخذا من قوله تعالى:« ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم »، فقد جعل لمن يأتي بصواع الملك جعلا مقداره حمل بعير، وقد رواه القرآن عن شريعة يوسف عليه السلام.

ثالثا: العرف

تعريفه

هو ما تعارف الناس واستقامت عليه أمورهم من قول وفعل.

والعرف والعادة أمران مختلفان، إذ العادة بمعنى التكرار، وكما يكون تعود الشيء من فرد يكون من جماعة، والأولى تسمى عادة فردية والثانية عادة جماعية، أما العرف فلا يصدق إلا على الجماعية، فما يعتاده بعض الناس لا يكون عرفا: لأنه لا بد في تحقق العرف من اعتياد الأغلب أو الكل.

2. حجيته

ذكر العلماء جملة من الأدلة للاستدلال بها على حجية العرف أذكر منها:

أولا: قوله تعالى: « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »

ثانيا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )، فهذا الحديث يوحي بحجية العرف.

ثالثا: ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند زوج أبي سفيان حينما اشتكت إليه بخل زوجها عليها بالنفقة، قال لها: ( خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ). قال القرطبي: في هذا الحديث اعتبار العرف في الشرعيات.

رابعا: إن تعارف الناس على قول أو فعل ما لدليل على أن في ذلك تحقيقا لمصلحة أو رفعا لحرج، وتحقيق المصالح ورفع الحرج مما جاءت الشريعة لتقريره.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الاحتجاج بالعرف، ومع أنه قد اشتهر الأخذ به عند الحنفية والمالكية، فقد قيل أن الشافعي قد بنى أحكام مذهبه الجديد على عرف أهل مصر، وقد كان في مذهبه القديم ما بناه على عرف أهل العراق.

3. أقسامه

أ- تقسيم العرف إلى قولي وعملي:

أولا: العرف القولي: مثل تعارف الناس على إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع أن لفظ "الولد" ينطبق على الذكر والأنثى معا، يقول تعالى:« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين »

وتعارفهم على إطلاق لفظ "الدابة" على ذوات الأربع، مع أن كل ما يدب على الأرض يسمى "دابة"، قال تعالى:« وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها ».

كما تعارف سكان بعض البلاد المصرية على إطلاق "الدابة" على الحمار فقط، في حين يطلق سكان بعض البلاد العراقية والسودانية لفظ "الدابة" على الفرس فقط.

كما تعارف الناس أيضا على إطلاق لفظ " اللحم" على ما عدا السمك من اللحوم، مع أن القرآن سماه "لحما" في قوله تعالى:« وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا »

ثانيا: العرف العملي: مثل تعارف الناس على البيع بالتعاطي في بعض السلع دون إيجاب و قبول، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، ودخول الحمامات والأندية والمقاهي دون تحديد لمدة المكث فيها.

ب- تقسيم العرف إلى عام وخاص:

أولا: العرف العام: هو ما تعارف عليه الناس جميعا في عصر من العصور.

ثانيا: العرف الخاص: هو ما تعارف عليه الناس في طائفة معينة أو بلد معين، وهذا ما نجده في الواقع، حيث تختلف الأعراف من طائفة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر.

4. شروط العمل بالعرف

أولا: ألا يناقض العرف نصا قطعيا، فلا عبرة لما تعارف عليه الناس من أكل الربا، لأنه عرف فاسد، لمصادمته قوله تعالى: « وأحل الله البيع وحرم الربا ».

ثانيا: أن يكون العرف مطردا، أي في جميع الحوادث أو أغلبها، فلا عبرة بالعرف غير الغالب.

ثالثا: أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات موجودا عند إنشائها وذلك بأن يقارن الفعل دون تأخير عنه، فلو كان العرف طارئا فلا عبرة به.

رابعا: ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، فمثلا إذا كان العرف الجاري تعجيل نصف المهر وتأخير النصف لكن اشترطت المرأة تعجيل كل المهر وقبل الزوج بذلك، فإن العرف لا يحكم في هذه الحالة لأنه لا يلجأ إليه إلا إذا لم يوجد ما يفيد مقصود العاقدين صراحة، فحيث علم المقصود صراحة من الشرط لا يصار إلى العرف.

5. اختلاف الأحكام باختلاف العرف

وردت أحكام كثيرة مبنية على العرف، وكان اختلاف الأعراف سببا لاختلاف تلك الأحكام، وهذا الاختلاف يقال عنه: أنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان، ومن أمثلة هذا الاختلاف ما يأتي:

1- أن الإمام أبا حنيفة كان يرى الاكتفاء في الشهود بالعدالة الظاهرة فيما عدا الحدود والقصاص، ولم يشترط التزكية لقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون عدول بعضهم على بعض "، وكان هذا الحكم مناسبا لزمان أبي حنيفة لغلبة الصلاح فيه، ولما تغير حال الناس وفشا فيهم الكذب رأى الصاحبان أن الأخذ بظاهر العدالة كما يقول أبو حنيفة يؤدي إلى مفسدة، وهي ضياع كثير من الحقوق، فدعا فساد الزمان وتغيره أن يقولا بتزكية جميع الشهود دفعا لهذه المفسدة.

2- أن أبا حنيفة قال: لا يتحقق الإكراه من غير السلطان، وقال الصاحبان: إن الإكراه يتحقق من غير السلطان، فهذا القول من أبي حنيفة مبني على ما شاهده في عصره من أن القدرة والمنفعة لم تكن إلا لسلطان، وهذا الحال تغير في زمن الصاحبين، وصار لكل ظالم القدرة على إيقاع ما هدد به من الأذى والمكروه، فقالا: إن الإكراه يتحقق أيضا من غير السلطان.

3- اختلف أبو حنيفة وصاحباه فيما لو غصب شخص ثوبا وصبغه بلون أسود، فقال أبو حنيفة: إنه نقصان في قيمته، وقال الصاحبان: إنه زيادة فيها كما لو صبغه بلون أصفر أو أحمر. ومرجع هذا الاختلاف إلى العرف، فإن بني أمية في زمن أبي حنيفة كانوا يمتنعون عن لبس السواد، فكان مذموما، وفي زمن الصاحبين كان بنو العباس يلبسون السواد، فكان ممدوحا، فأجاب كل منهم على ما شاهد من عادة أهل عصره.

4- روي عن الإمام مالك أنه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول فالقول قول الزوج، مع أن الظاهر أن القول يكون للزوجة لأن الأصل عدم القبض، فداء بعض فقهاء المالكية فقالوا: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول الزوجة مع يمينها جريا على عادات الناس.

رابعا: الاستصحاب

1. تعريفه:

أ- لغة: يقصد به استمرار الصحبة.

ب- اصطلاحا: معناه استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي إلى أن يقوم الدليل على تغييره.

2. حجيته:

من الأدلة التي احتج بها القائلون بحجية الاستصحاب ما يأتي:

أولا: أن استقراء الأحكام الشرعية يظهر أن الشارع يحكم ببقائها حتى يحدث ما يغيرها، فعصير العنب حلال إلى أن يصير خمرا، والعشرة الزوجية حلال بين الزوجين إلى أن يزول عقد الزواج، والمفقود يكون حيا بالاستصحاب إلى أن يقوم الدليل على وفاته، وله كل أحكام الأحياء.

ثانيا: إن مما فطر الله الناس عليه، وجرى به عرفهم في معاملاتهم وسائر عقودهم وتصرفاتهم أنهم إذا تحققوا من وجود أمر في الماضي غلب على ظنهم بقاؤه واستمراره ما دام لم يثبت ما ينافيه، كما أنهم إذا تحققوا من عدم وجود أمر غلب على ظنهم استمرار عدمه حتى يثبت لهم وجوده.

3. أنواعه

يقسم الاستصحاب إلى الأنواع الآتية:

الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة:

يقرر جمهور الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة استنادا إلى الأدلة التالية:

قوله تعالى: « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا...»

وقوله: « وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه...»

وقوله: « قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق...»

فإذا كان الله قد سخر لنا ما في السموات والأرض، فإن ذلك دليل الإذن والإباحة، ونفي الحرمة في الآية الأخيرة يعني إثبات الإباحة.

كما استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته ).

وبقوله: ( الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ).

الثاني: استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يوجد الدليل الدال على ما يشغلها.

الثالث: استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته، فإذا استدان شخص من آخر مبلغا من المال فقد ثبتت مديونيته، وتبقى ذمته مشغولة بهذا الدين حتى يقوم الدليل على براءتها بسداد الدين أو الإبراء، وإذا ثبت الملك لشخص بسبب من أسباب الملك: كالبيع أو الإرث مهما طال الزمان اعتبر قائما حتى يقوم الدليل على انتفائه بسبب طارئ، وإذا تزوج شخص امرأة وثبت ذلك فإنه يحكم ببقاء الزوجية ما لم يقم عنده دليل على الفرقة.

قواعد شرعية مبنية على الاستصحاب:

من القواعد الشرعية المبنية على الاستصحاب ما يلي:

1- الأصل في الأشياء الإباحة.

2- الأصل في الإنسان البراءة.

3- اليقين لا يزول بالشك.

4- الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.

خامسا: الاستحسان

1. تعريفه:

عرفه الفقيه الحنفي أبو الحسن الكرخي بقوله: " هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ".

2.أنواعه

النوع الأول: ترجيح قياس خفي على قياس ظاهر جلي لقوة تأثير القياس الخفي، ومثاله: ما قرره الفقهاء أن الشخص إذا وقف أرضا زراعية على جهة بر، فإن حقوقها من الشرب والمسيل والمرور تدخل في الوقف، ولو لم ينص في وقفه على ذلك، مع أن مقتضى القياس عدم دخولها إلا بالنص عليها كما في بيع الأرض، حيث لا تدخل في المبيع إلا بالنص عليها، ووجه الاستحسان أن الوقف لا يفيد ملك الموقوف عليه للمال الموقوف، وإنما يثبت له ملك المنفعة فقط، والأرض لا يمكن الانتفاع بها بدون حقوق الارتفاق، كما في عقد الإجارة، فهنا قياسان: قياس ظاهر وهو إلحاق الوقف بالبيع من جهة أن كلا منهما يفيد إخراج المال من مالكه، وقياس خفي وهو إلحاقه بالإجارة من ناحية أن كلا منهما مقصود الانتفاع، فرجحوا الثاني.

النوع الثاني: استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة لوجه اقتضى هذا الاستثناء.

ومثاله أن المحجور عليه للسفه يصح وقفه على نفسه مدة حياته استحسانا استثناء من القاعدة العامة وهي عدم صحة تبرعاته، ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه يحفظ العقار الموقوف من الضياع للزوم الوقف، وعدم قبوله للبيع والشراء، فيتحقق الغرض الذي حجر عليه من أجله، وهو المحافظة على أمواله فهو استحسان يستند إلى المصلحة.

3. موقف العلماء من الاستحسان

ذهب الشافعي والظاهرية والشيعة إلى إنكار الاستحسان، بينما ذهب الجمهور إلى الاحتجاج به.

أدلة المنكرين:1- قوله سبحانه وتعالى: «...فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر...»

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد ردنا إلى حكمه وحكم رسوله عليه السلام كما جاء في الكتاب والسنة عند حصول النزاع أو الاختلاف، ولم يقل فردوه إلى ما تستحسنونه بعقولكم.

2- ما روي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة ؟ قال: (أجمعوا له العالمين، أو قال: العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينهم ولا تقضوا فيه برأي واحد )

3- إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل برأيه واستحسانه في مجال التشريع، فيمنع ذلك - من باب أولى - على غيره.

أدلة المؤيدين:

1- قوله تعالى:« الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب »

فالله سبحانه يمدح الذين يتبعون أحسن ما يستمعون من القول، والمدح لا يكون إلا عند فعل الأولى والمطلوب، ومن ثم لم يكن الاستحسان محظورا، ولا القول به ممنوعا.

2- قوله تعالى:« واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم... »

3- قوله تعالى:«...فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها... »

4- قوله عليه الصلاة والسلام: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )

سادسا: المصلحة المرسلة

1. أنواع المصالح التي تقوم عليها الشريعة:

أولا: المصالح الضرورية: " وهي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش. ".

وتتمثل هذه المصالح فيما يلي:

1 الدين.

2 النفس.

3 النسل.

4 العقل.

5 المال.

ولقد شرع للمحافظة على الدين وجوب الجهاد في سبيل الله للذود عن الدين، كما شرع للمحافظة على النفس وجوب تناول القدر الضروري لبقائها من طعام وشراب، ووجوب ارتداء القدر اللازم لرفع الضرر عنها، ومما شرع للمحافظة على النسل تحريم الزنا والقذف وإقامة الحد على مرتكبي هاتين الفاحشتين، ومما شرع للمحافظة على العقل تحريم الخمر وسائر المسكرات، لأنها مدعاة لحدوث خلل في العقل، " فدخول الخلل على عقل الفرد مفض إلى فساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك يجب منع الشخص من السكر، ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها ". ومما شرع للمحافظة على المال تحريم السرقة، وتحريم أكل المال بالباطل.

ثانيا: المصالح الحاجية: ويراد بها الأمور التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم، وبدونها لا يختل نظام حياتهم ولكنهم يحسون بالضيق والحرج. ومن أحكام رفع الحرج إباحة الفطر في رمضان للمسافر والمريض، وقصر الصلاة الرباعية في السفر، والتيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله.

ثالثا: المصالح التحسينية: وهي ما يتعلق بمكارم الأخلاق، ومحاسن العادات كالطهارة، ولبس الجديد من اللباس، وكل ما يرتقي بحياة الناس إلى مستوى أفضل.

2. أقسام المصالح من حيث اعتبار الشريعة أو عدم اعتبارها لها:

أولا: المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي وردت نصوص لتحقيقها، فهي معتبرة بذلك في نظر الشريعة كالمصالح المذكورة آنفا.

ثانيا: المصالح الملغاة: وهي المصالح التي وردت نصوص دالة على إلغائها مثل: دعوى مساواة الابن والبنت في الميراث، فتلك مصلحة ملغاة بقوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...»

ثالثا: المصلحة المرسلة: وهي المصلحة المطلقة التي لم يرد نص يعتبرها أو يلغيها. كما تعرف بأنها: " المعاني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب منفعة أو رفع مفسدة، ولم يقم دليل معين يدل على اعتبارها أو إلغائها ".

3. أدلة المعتدّين بالمصلحة المرسلة:

من الأدلة التي استدل بها المعتدّون بالمصلحة المرسلة ما يلي:

1- أن المعروف أن مصالح الناس في تجدد مستمر، وأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد، فإذا ما استجد أمر في حياة الناس، ولا يوجد نص يتناول ذلك، فإن القول باعتبار المصلحة ينسجم مع بقاء الشريعة وخلودها.

2- حصول إجماع الصحابة على الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، ويتجلى ذلك في تشريعهم لكثير من الأحكام تحقيقا لمصالح مطلقة، ومن ذلك ما يلي:

أ. تم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عصر أبي بكر الصديق.

ب. لقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده، ولما رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن مصلحة الأمة تقتضي استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع ذلك تحقيقا لتلك المصلحة،

ج. وضع عمر بن الخطاب للخراج وتدوينه تحقيقا للمصلحة.

د. حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته بغية حرمانها من الميراث، وذلك معاملة بعكس مقصوده.

4. أهمية العمل بالمصلحة المرسلة

إن العمل بالمصلحة المرسلة يخدم مصالح الأمة، إذ أن الراسخين في العلم وولاة الأمور في إمكانهم تشريع ما يحقق مصالح الناس في إطار معالم الشريعة وروحها، ولا شك أن استجابة الشريعة لمصالح الناس المتجددة مظهر من مظاهر كمال الشريعة وصلاحيتها كل زمان ومكان.

5. شروط العمل بالمصلحة المرسلة:

تشير كثير من المراجع إلى شروط لازمة للعمل بالمصلحة المرسلة تتمثل فيما يلي:

أولا: أن تكون المصلحة كلية، بمعنى أن تكون شاملة للكثير من الناس فإذا كانت خاصة فلا يعتمد عليها تشريع في الحكم.

ثانيا: أن تكون المصلحة حقيقية، بمعنى أن يكون تشريع حكم بناءا على تلك المصلحة من شأنه جلب النفع أو دفع الضرر.

ثالثا: أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة، فإذا لم تكن كذلك لا يعتمد عليها في تشريع الأحكام.

رابعا: ألا تكون مصلحة ملغاة، فإذا ورد نص يلغي مصلحة معينة فلا مجال لتشريع حكم بناءا عليه.

6. مجال العمل بالمصلحة المرسلة:

إن إدراك المصلحة يتحقق في المعاملات دون العبادات، لذلك فإن مجال العمل بالمصلحة المرسلة هو مجال المعاملات.

أمثلة لبعض الأحكام الصادرة بناءا على مصلحة:

أ. فرض الضرائب عند عدم وجود ما يكفي من المال لتحقيق مصالح الناس العامة.

ب. توثيق عقد الزواج تحديدا للمسؤوليات وحفظا للحقوق.

ج. النص على أن نقل الملكية من البائع إلى المشتري في عقد البيع يتم بعد تسجيله.

د. وضع قواعد المرور والإلزام بتطبيقها.

7. المصلحة المفسدة من حيث تعلق الخطاب بها شرعا

يقول الإمام الشاطبي:( فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل...وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي ).

-

-

-

مر التشريع الإسلامي بعصور يمكن حصرها فيما يلي:

المبحث الأول: عصر الرسالة

يعد هذا العصر أهم عهود التشريع، لأن الحكام الشرعية فيه كان مصدرها الوحي بشقيه القرآن والسنة. وينقسم إلى مرحلتين أساسيتين هما:

أ- المرحلة المكية: وهي مدة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وهي اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما. وقد اتجه الوحي في هذه المرحلة إلى بيان أصول الدين والدعوة إليها، والأمر بأمهات الفضائل والنهي عن الرذائل، ولم يتعرض إلى الأحكام العملية إلا قليلا وبشكل كلي غالبا.

ب- المرحلة المدنية: وهي مدة إقامة النبي عليه السلام بالمدينة ( بعد الهجرة )، وهي تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام.

وفي هذه المرحلة أخذ الوحي ينزل بالتشريعات المفصلة التي لا بد منها لتنظيم حياة المسلمين، إذ بدأت الدولة الإسلامية تتكون، وتحتاج إلى ما تقوم به من نظم وتشريعات وقوانين تحدد العلاقات بين أفرادها، وبينها وبين غيرها من الأمم... فقد وضع الإسلام لأول مرة في تاريخ العرب فكرة الدولة، وجعل من الواجب طاعة السلطان، قال تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...»

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني )

كما قيد الإسلام سلطة الدولة بأن أوجب الشورى في الحكم، فقال تعالى: «...وأمرهم شورى بينهم...»

وقال أيضا: «...وشاورهم في الأمر...».

وجاء في الحديث النبوي الشريف: ( السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )

كذلك دعا الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله وحرم الغزو الجاهلي، وأباح الحرب الدفاعية لأجل دفع العدوان، وحرم قتل الأطفال والشيوخ والنساء، كما منع قتل رجال الدين ومنع التمثيل بالعدو...

كما وضع أحكام الأسرة من زواج وطلاق وولاية ونفقات ومواريث، كما أقر الإسلام الحريات ووضع الضوابط اللازمة لها...1. مصادر التشريع في هذا العصر.

ليس للتشريع مصدر في هذا العصر إلا وحي السماء كما صرح القرآن بذلك في أكثر من آية:

«وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى »

«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء...»

والرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر بتبليغ الوحي في قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته... ».

و أمر ببيانه في قوله تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم...»

2. طريقة التشريع في هذا العصر:

تتمثل الخطة التشريعية في هذا العصر في ثلاث طرق هي:

الأولى: حدوث واقعة

فمن الأحكام التي نزلت بمناسبة حوادث وقعت قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم...»

فقد نزلت هذه الآية بمناسبة حادثة خلاصتها أن أحد المسلمين عزم على نكاح مشركة وعلق نكاحه على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره بذلك نزلت هذه الآية.

ومن ذلك أيضا ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال، فقال: ( يقضي الله في ذلك ). فنزلت آية الميراث، فأرسل الرسول عليه السلام إلى عمهما فقال:( أعط ابنتي سعد الثلثين أمهما الثمن وما بقي فهو لك )

الثانية: ورود سؤال

ومن الأحكام التي نزلت جوابا عن سؤال قوله تعالى:« يسألونك ماذا أحل لهمن قل أحل لكم الطيبات... »

«يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج... »، وقال: «يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل... »، وقال:« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير... »، وقال:« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير... »، وقال:« يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو... »، وقال:« ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا »، وقال:« ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا ».

ومن السنة ما روي أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إنا نركب البحر المالح وليس معنا من الماء العذب ما يكفي الوضوء أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال عليه السلام: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: ( خذي ما يكفيك بالمعروف )

الثالثة: تشريع أحكام غير مسبوقة بواقعة أو سؤال

ومن تلك الأحكام قوله تعالى:« يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...»، وقوله: « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ».

إضافة على أحكام أخرى تتعلق بالأسرة وبعض العقوبات ونحو ذلك.

3. مميزات التشريع في هذا العصر.

امتاز التشريع في هذا العصر بمميزات أهمها:

أولا: التدرج في التشريع والتدرج نوعان:

أ- تدرج زمني: بمعنى أن الأحكام الشرعية لم تشرع جملة واحدة، بل استغرق أمر تشريعها طوال مدة الرسالة، ففي ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة فرضت الصلاة، وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان والقتال، كما شرعت أحكام من النكاح كالصداق والوليمة. وفي السنة الثانية شرع الصوم وصلاة العيدين ونحر الأضاحي، والزكاة، وحولت فيها القبلة، وأحلت الغنائم للمجاهدين. وفي السنة الرابعة فرض الحج.

ب- التدرج في تشريع الحكم الواحد: ومثال ذلك ما يلي:

- الصلاة: فقد شرعت في أول الأمر صلاتان: صلاة في الغداة وصلاة في العشي، ثم شرعت خمس صلوات في اليوم والليلة.

- الزكاة: كانت أول الأمر اختيارية غير محددة الأنصبة والمقادير، ثم بعد ذلك فرضت محددة المقادير، وشرعت مختلفة باختلاف نوع المال.

- تحريم الربا: ففي أول الأمر أوضح الله أن الربا لا نماء فيه ولا بركة، قال تعالى:« وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله...».

ثم بعد ذلك بين الله أن الربا ظلم، وانه حرم على اليهود طيبات كثيرة كانت حلالا لهم بسبب أكلهم الربا وقد نهوا عنه، قال تعالى:« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل...»

ثم نهى الله عن تعاطي الربا في أقبح صورة، وهي الصورة التي كانت شائعة بين الناس، فقال سبحانه: « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون »

ثم جاء التشريع بتحريم الربا بجميع أنواعه، قال تعالى: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا...»

- تحريم الخمر: أشار القرآن في البداية إشارة خفية على ذم الخمر، وذلك في قوله تعالى: « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا...»

ثم أنزل الله قوله الكريم:« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما...»، وهذه الآية غيرت نفوس المؤمنين الذين كانوا يظنون أن شرب الخمر فضيلة، وهذا أهم جانب في علاج النفوس، فاعتقد المسلمون بعد ذلك أن تعاطي الخمر ليس فضيلة، وان المضار التي تحويها الخمر أكثر من المنافع، وامتنع بعض المسلمين عن تعاطيها، واستمر آخرون في تناولها، ثم حرمها الإسلام في بعض الأوقات حتى يعتاد المدمنون تركها جزئيا: « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى... »، ثم حرمها تحريما قاطعا: « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون».

ثانيا: رفع الحرج

وتتجلى هذه الميزة في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، منها قوله تعالى:

«وما جعل لكم في الدين من حرج...»

« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون »

« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...»

« يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا...»

« لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...»

وقوله عليه الصلاة والسلام:

(يسروا ولا تعسروا )

(بعثت بالملة السمحة الحنيفية البيضاء )

ثبت من سيرته عليه السلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

ثالثا: النسخ

ويعرفه الشيخ محمد الخضري بك بقوله:" النسخ في اصطلاح الفقهاء يطلق على معنيين:

الأول: إبطال الحكم المستفاد من نص سابق بنص لاحق، ومثاله ما ورد في حديث(كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها )

فالنص الأول يطلب الكف عن الزيارة، والنص الثاني يرفع ذلك النهي ويحل محله الإباحة أو الطلب.

الثاني: رفع عموم نص سابق أو تقييد مطلقه، ومثاله: قوله تعالى:« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »، ثم قال في سورة الأحزاب: « إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ». فإن النص الأول عام يظم المدخول بها وغيرها، والنص الثاني يعطي غير المدخول بها حكما خاصا بها "

ويمكن تحديد شروط النسخ في خمسة هي:

الأول: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا، فلا يمكن العمل بهما.

الثاني: أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ.

الثالث: أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف، فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخا بل يكون ابتداء شرع آخر.

الرابع: كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.

الخامس: كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه، ولهذا نقول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة.

وقد وقع النسخ رعاية لمصالح المكلفين ورفعا للحرج عنهم، ومن أمثلة النسخ ما يأتي:

- قوله تعالى: « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية...»، ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث، ونص أحمد على ذلك فقال: الوصية للوالدين منسوخة.

- قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج... »فهذه الآية تحدد مدة العدة بعام، مع وصية الزوج بالإنفاق على الزوجة من الميراث، وعدم إخراجها من بيت الزوجية طوال مدة العدة، ثم جاء الحكم بتحديد العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام وذلك في قوله تعالى: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا... »

- قوله تعالى: «...ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى...»، فهذه الآية تفيد إباحة السكر في غير الصلاة، ثم نسخت بقوله تعالى:« يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر...رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه...»

المبحث الثاني: عصر الصحابة

يبدأ هذا العصر من تاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة للهجرة وينتهي في أواخر القرن الأول الهجري، ويمتاز هذا العصر باتساع رقعة الدولة الإسلامية والتي شملت بلاد الشام ومصر والعراق وفارس، ولا يخفى علينا تباين بيئات وحضارات تلك البلاد مما استتبع ظهور مسائل جديدة تتطلب اجتهادات تستجيب لتلك المسائل، ولذلك صدرت فتاوى عديدة عن الصحابة مبنية على الاجتهاد استوعبت كل ما جد من مسائل.

1. طريقة التشريع المعتمدة في هذا العصر

إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتوسعوا في وضع فرضيات والإجابة عنها، بل كانوا يكتفون بالإجابة عما ورد إليهم فعلا، وكانوا في أول عصرهم أي في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما يتولون بسلطتهم التشريعية في ما لا نص فيه في جمعية تشريعية متكونة من رؤوس الصحابة، يدل على ذلك ما رواه البغوي في مصابيح السنة، قال:" كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يجد في الكتاب وعلم من رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به ".

وكان عمر يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء، فإن وجد أبا بكر قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس المسلمين فإذا اجتمعوا على شيء قضى به.

وبعد الفتوحات الإسلامية واتساع رقعة البلاد الإسلامية تفرق الصحابة في الأمصار فراح كل صحابي في موقعه يفتي في ما لا نص فيه، ذلك ما استتبع اختلاف الصحابة في بعض الفتاوى تبعا لاختلاف ظروف ومصالح كل بلد.

ويمكن إرجاع الاختلاف الواقع بين الصحابة إلى الأسباب الآتية:

الأول: وجود نصوص في القرآن وفي السنة ظنية الدلالة، مما يفتح المجال للاختلاف في فهم النصوص.

الثاني: عدم تدوين السنة، لذلك قد يصل حديث معين إلى أحد الصحابة دون الآخر، فتكون - بالضرورة - فتوى العالم بالحديث مختلفة مع فتوى غير العالم به.

الثالث: تباين مصالح العباد من بلد إلى آخر، ذلك ما نتج عنه اختلاف الفتاوى.

2. أشهر المفتين من الصحابة

في المدينة المنورة: الخلفاء الأربعة، أم المؤمنين عائشة، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر بن الخطاب.

في مكة المكرمة: عبد الله بن عباس.

في الكوفة: عبد الله بن مسعود.

في البصرة: أنس بن مالك، أبو موسى الأشعري.

في الشام: معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت.

في مصر: عبد الله بن عمرو بن العاص.

المبحث الثالث: عصر التدوين والأئمة المجتهدين

كانت بداية هذا العصر في أوائل القرن الثاني الهجري، وامتد إلى غاية أواسط القرن الرابع الهجري. ويعد هذا العصر عصرا ذهبيا للتشريع الإسلامي، وقد ظهرت حركة التدوين - في هذا العصر - واضحة إذ تم تدوين السنة وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما برز الأئمة والفقهاء أصحاب الملكات الفقهية الراسخة.

ويمكن إرجاع أسباب ازدهار التشريع في هذا العصر إلى ما يلي:

أولا: اهتمام الخلفاء العباسيين بالعلم وأهله، ويتجلى ذلك في تقريب الخلفاء للفقهاء وأهل العلم،، هارون الرشيد - مثلا - طلب من أبي يوسف وضع قانون إسلامي للأمور المالية، فاستجاب لذلك بتأليف كتابه "الخراج"، ونجد أبا جعفر مهتما بالفقه وأهله، وقد ورد أنه أراد أن يجعل موطأ الإمام مالك قانونا لدولته، ولكن مالكا لم يرض بذلك قائلا: " يا أمير المؤمنين لا تفعل، قد سبقت إليه أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم ".

ثانيا: اتساع رقعة البلاد الإسلامية التي تمتد من إسبانيا إلى الصين، وقد استتبع ذلك تباين ظروف تلك البلاد تبعا لاختلاف الحضارات والثقافات، مما أدى إلى استجابة الفقه لجميع التساؤلات والقضايا، وفي ذلك إثراء للفقه وتطوير له.

ثالثا: تدوين السنة، وقد كان لتدوين السنة الثر الفعال في تنشيط الحركة الفقهية في هذا العصر، حيث أن الفقهاء يرجعون إلى السنة للبحث عن ضالتهم دون كبير جهد، مما يسهل استنباط الأحكام التي تستجيب لمستحدثات العصر.

رابعا: حصول المناظرات بين الفقهاء، فذلك من دواعي التعمق في البحث واستقراء الأدلة لإثبات كل فقيه صحة رأيه وقوة وجهة نظره، وذلك يؤدي أخيرا إلى اتساع دائرة الحركة الفقهية.

ويلاحظ في هذا العصر جملة من الملاحظات يمكن تلخيصها فيما يلي:

الأولى: أن الآراء الفقهية دونت، وهكذا أصبح الفقه مسطورا في بطون الكتب، يجيء الخلف فيرى عمل السلف مدونا منشورا بين الناس فيبني عليه من غير عناء في البحث عن الحفاظ والرواة.

الثانية: أن المذاهب تميزت وآراء المجتهدين قد تكونت، فصار لكل إمام مذهب، وله تلاميذ يتلقون عنه طريقته ويقتبسون من تفكيره.

الثالثة: أن الدولة لم تختر مذهبا من المذاهب تعمل به وتسير على منهاجه، بل يترك الأمر إلى القاضي واجتهاده، فلم يكن هناك قانون ملزم إلا الكتاب والسنة، وفي ما وراء ذلك فللقاضي رأيه واجتهاده وطريقة استنباطه.

الرابعة: كان الاجتهاد في هذا العصر حرا طليقا لم تغلق أبوابه، ولم يكن ثمة إلا من العامة يقلدون من يستفتونه، أما الفقهاء فكانوا حرية يظلها القرآن الكريم، وتنيرها السنة النبوية، ويهديها المأثور عن الصحابة والتابعين إلى محجة الصواب.

المبحث الرابع: عصر التقليد

بدأ هذا العصر من منتصف القرن الرابع الهجري إلى غاية أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وهو عصر فتور همم العلماء عن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها فأصبحوا مقلدين للأئمة السابقين، وتوقفت في النهاية حركة الاجتهاد. ومن أسباب ذلك ما يلي:

أولا: انقسام الدولة الإسلامية إلى دويلات متناحرة، فانشغل ولاة الأمور بالفتن والحروب، ولم يهتم بالعلم وأهله.

ثانيا: شعور العلماء في هذا العصر بالنقص وعدم الثقة في نفوسهم وتهيبهم من الاجتهاد.

ثالثا: تعصب العلماء لآثار مدارسهم وأئمتهم، مما دفع بهم على التمسك بتلك الآثار وبذل الجهد من أجل إبراز صحتها ولو بكثير من التعسف.

وقد ظلمت الشريعة حينما شاعت الفتاوى الباطلة ممن ليسوا أهلا للإفتاء فتم الحكم بسد باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري.

وإذا كان الطابع المميز لهذا العصر هو التقليد، فقد برز – مع ذلك - علماء كبار نادوا بالاجتهاد المطلق، وخلفوا كنوزا علمية عظيمة منهم: ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني.

المبحث الخامس: عصر النهضة الفقهية الحديثة

يبدأ هذا العصر من أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى وقتنا الحالي، ومن مظاهر النهضة الفقهية الحديثة ما يلي:

أولا: تأليف الكتب بالاعتماد على مختلف المذاهب الفقهية، واعتماد الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المناهج الدراسية والرسائل الجامعية في كثير من الجامعات والكليات.

ثانيا: إنشاء مجمع الفقه الإسلامي أنشأته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ويهتم بدراسة المسائل الجديدة التي تهم المسلمين.

ثالثا: إنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وقد أنشئ في الأزهر الشريف بموجب القانون 103 لسنة 1961م، ومن اختصاصاته تقنين الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وإصدار بحوث فقهية متنوعة.

رابعا: إنجاز مشاريع الموسوعات الفقهية مثلك

1. مشروع موسوعة الفقه الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة دمشق.

2. مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة.

3. مشروع جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

4. مشروع موسوعة الفقه الإسلامي الذي أعدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

خامسا: عقد ملتقيات لدراسة ومناقشة قضايا متنوعة، مثل ملتقيات الفكر الإسلامي التي تعقد سنويا في الجزائر.

سادسا: تقنين الفقه الإسلامي، فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة صياغة الفقه الإسلامي في مواد محددة لتسهيل العثور على الحكم المراد، ففي أواخر القرن الثالث عشر الهجري قامت الخلافة العثمانية بتشكيل لجنة من العلماء لتقنين أحكام المعاملات اعتمادا على الفقه الحنفي، وشرعت تلك اللجنة في عملها سنة 1285ﻫ - 1869م، وانتهت منه سنة 1293ﻫ - 1876م، وسمي ذلك التقنين ( مجلة الأحكام العدلية ) ، ثم أصدرت الدولة العثمانية ( قانون العائلة ) سنة 1336ﻫ - 1917م، ثم صدرت عدة قوانين تقنينا للفقه الإسلامي، منها ما يلي:أولا: في مصر

أ- قوانين الأحوال الشخصية:

1. قانون متضمن لبعض مسائل النفقة والعدة والمفقود... رقم 25 لسنة 1920م.

2. قانون متضمن لبعض أحكام الطلاق ودعاوى النسب والمهر والنفقة... رقم 25 لسنة 1929م.

3. قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م.

4. قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

5. قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م.

6. قانون الولاية على المال رقم 180 لسنة 1952م.

ب- وأعدّ المرحوم محمد قدري باشا مشروعات قوانين منها:

1. كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية.